Historias desopilantes, anécdotas curiosas, rarezas antiguas: bienvenidos a los siglos curiosos.

Mostrando las entradas con la etiqueta Monarquía. Mostrar todas las entradas

Mostrando las entradas con la etiqueta Monarquía. Mostrar todas las entradas

jueves, 31 de mayo de 2012

La endogamia que parió a Carlos II.

Es un tópico común, tratándose de Historia de España, señalar que las taras médicas con las que cargaba el pobre Carlos II de España (monarca entre 1665 y 1700) son producto de la endogamia practicada durante dos centurias al interior de la Dinastía Habsburgo (de la que Carlos fue su último representante en España, porque entre otras afecciones físicas y mentales, era impotente). ¿Hasta qué punto esto era así? Un simple repaso a las relaciones de Carlos II con sus antecesores en la corona hispánica resulta iluminador al respecto.

Carlos II era hijo de Felipe IV (reinó entre 1621 y 1665). Pero la madre de Carlos II, doña Mariana de Austria, era hija de María Ana de Austria, que a su vez era hermana de Felipe IV. O sea, dicho en otros términos, Felipe IV era a la vez padre de Carlos II (por línea paterna), y también tío abuelo (por línea materna). Si lo encuentran complejo, vayan acostumbrándose porque esta es la relación más sencilla de todas. De hecho, no vamos a detallarlas absolutamente todas porque sería inmanejable dentro de los límites de este posteo.

Felipe IV a la vez era sucesor de Felipe III (1598-1621). Este Felipe III era a la vez abuelo de Carlos II (a través de Felipe IV), y también bisabuelo (a través de María Ana y Mariana de Austria). Una generación antes tenemos a Felipe II (1556-1598), quien en línea directa era bisabuelo de Carlos II (a través de Felipe III y Felipe IV), pero también era su tatarabuelo (a través de Felipe III, María Ana de Austria y Mariana de Austria)... y agárrense, además era su tío tatarabuelo porque Felipe II era también tío abuelo de su hijo Felipe III (la madre de Felipe III era Ana de Austria, que a la vez era hija de María de España, que era hermana de Felipe II). A estas alturas del partido, si no quieren estar completamente perdidos, harían bien en sacar un lápiz y un papel para trazar el árbol genealógico, y entender así gráficamente esta maraña de padres, abuelos, tíos, etcétera.

Sigamos aún más arriba. El padre de Felipe II era el celebérrimo Carlos I de España (1516-1556) y V de Alemania (1519-1556). Contemos en cuántas generaciones era ancestro Carlos I de Carlos II: cuatro (o sea, tatarabuelo, a través de Felipe IV, Felipe III y Felipe II), cinco (reemplazando a Felipe IV por María Ana y Mariana, o bien reemplazando a Felipe II por Ana y María), o seis (reemplazando a ambos monarcas por las líneas femeninas ya señaladas).

Y ahora sí que se pone buena la cosa: vamos a subir otro nivel más, hasta Felipe el Hermoso y Juana la Loca, ambos los padres de Carlos V. Aquí, reseñar los linajes escapa de los límites del posteo, por una sencilla razón: ellos no sólo son ancestros de Carlos II por las líneas que hemos reseñado (la línea paterna), sino también por la línea materna, la de Mariana de Austria. De hecho, Mariana de Austria desciende de TRES hijos de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que por lo tanto eran hermanos entre sí: de Carlos I, del Emperador Fernando I, y de Isabel de Austria. Un conteo simple permite decir que se puede llegar por ascendencia de hijos a padres, desde Mariana de Austria (madre de Carlos II, recordemos) hasta Felipe el Hermoso y Juana la Loca, nada menos que a través de ¡¡¡nueve!!! líneas genealógicas distintas, maternas y paternas. A las cuales debemos sumar cinco líneas más por el lado paterno, para llegar a la fantástica suma de 14 LÍNEAS GENEALÓGICAS que conducen desde Felipe el Hermoso y Juana la Loca hasta Carlos II (si ningún ancestro se repite, obviamente sólo podía haber una línea genealógica que condujera desde el ancestro hasta su descendiente...).

Terminemos con un breve cálculo matemático. Se supone que cada persona tiene dos progenitores, y cada uno aporta la mitad del material genético (50%). Si los progenitores no se repiten, entonces en cada generación hacia atrás se duplica la cantidad de progenitores (2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos...) y consecuentemente se demedia la cantidad de material genético (50% por cada padre, 25% por cada abuelo, 12,5% por cada bisabuelo...). Ahora bien, si un mismo progenitor se repite, obviamente va a aportar material genético en el grado de ascendencia por todas las líneas le corresponda (por ejemplo, Felipe III al ser abuelo y bisabuelo de Carlos II aportó 25%+12,5% del material genético de su nieto/bisnieto, o sea, un 37,5% en total). Siguiendo este razonamiento, si sumamos lo que cada linaje que lleva desde Carlos II hasta la dupla conformada por Felipe el Hermoso y Juana la Loca sumó al material genético de Carlos II (¡y si las cuentas están correctas!), resulta que dicho matrimonio aportó nada menos que un 40,625% del material genético de Carlos II (o sea, un 20,3125% por parte de Juana y lo mismo por parte de Felipe). En condiciones normales, a cinco generaciones de distancia esa cantidad debería haber ascendido apenas a 6,25%, a seis generaciones a 3,125%, y a siete a un irrisorio 1,5625%. Dicho en otros términos, tanto Felipe el Hermoso como Juana la Loca aportaron cada uno casi tanto material genético a Carlos II como si hubieran sido abuelos suyo cada uno, o sea, estando a dos generaciones de distancia, no a cinco, seis o siete (20% es casi el 25% que aporta cada abuelo). Considerando la no muy estable salud mental de Juana la Loca, además de algunos otros defectillos genéticos variados presentes en la Casa de los Austrias, no es nada de raro que en el pool genético del pobre Carlos II se haya juntado lo que en otros términos sería una pesadilla de laboratorio genético...

jueves, 29 de diciembre de 2011

La accidentada coronación de la Reina Victoria.

La coronación de Victoria como reina de Inglaterra el 28 de Junio de 1838 (aunque constitucionalmente era reina desde la muerte de su predecesor, su padre Guillermo IV, el 20 de Junio de 1837) estuvo llena de contratiempos que amenizaron bastante el protocolo. Para empezar, digamos que Lord Melbourne, Primer Ministro de Inglaterra a la sazón, decidió no ofrecerle a la Reina Victoria el banquete tradicional por motivos presupuestarios, lo que hizo surgir el mote de "coronación centavera" ("Penny Crowning").

La ceremonia misma tuvo también sus baches. El Arzobispo de Canterbury a la sazón era William Howley, que a sus 72 años cumplidos acumulaba su segunda coronación (había coronado a Guillermo IV en 1820). La edad le había cobrado factura, en forma de sordera. Por lo tanto, no podía escuchar las palabras claves que debían servirle como señal, lo que no ayudó demasiado a la fluidez de la ceremonia.

Además, el anillo de coronación resultó ser demasiado pequeño. Por su parte, uno de los pares que debían hacer reverencias a la Reina, se enredó en su toga y cayó en las gradas del trono...

Con típico humor inglés, alguien anotó en su programa: "En el caso de otra coronación, creo realmente que debemos hacer un ensayo"...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Inglaterra,

Monarquía,

Siglo 19

jueves, 3 de marzo de 2011

Herodes entre Octavio y Marco Antonio.

Herodes ha ganado fama de gobernante déspota y cruel, debido a la leyenda de la Matanza de los Inocentes y, por qué no decirlo, gracias a la animosidad que los judíos tenían en su contra, y que le valió a Herodes un trato bastante vejatorio post-mortem por parte de Flavio Josefo, el más insigne historiador judío de su tiempo y uno de los más importantes en su rubro de todos los tiempos. Pero más allá de esto, no cabe duda de que fue un político sagaz, inspirado y maquiavélico, hecho de la madera en que se tallan los supervivientes natos. La historia de sus relaciones con Roma da pautas de ello.

Herodes ha ganado fama de gobernante déspota y cruel, debido a la leyenda de la Matanza de los Inocentes y, por qué no decirlo, gracias a la animosidad que los judíos tenían en su contra, y que le valió a Herodes un trato bastante vejatorio post-mortem por parte de Flavio Josefo, el más insigne historiador judío de su tiempo y uno de los más importantes en su rubro de todos los tiempos. Pero más allá de esto, no cabe duda de que fue un político sagaz, inspirado y maquiavélico, hecho de la madera en que se tallan los supervivientes natos. La historia de sus relaciones con Roma da pautas de ello.Herodes ascendió al poder con 30 años, en 43 a.C., después de que su padre fuera envenenado. Instantáneamente sus súbditos judíos le detestaron, porque Herodes era de ascendencia idumea por parte de padre y árabe por parte de madre, y los judíos aspiraban a gobernarse ellos mismos a través de una teocracia sacerdotal, no a ser regidos por un extranjero intruso. En 40 a.C., aprovechando una invasión de los partos, se sublevaron. Herodes tuvo que escapar escondido para salvar la vida, y comprendiendo que no habría paz en Palestina si no gobernaba con el favor del todopoderoso Imperio Romano, viajó a Roma y consiguió que le ratificaran como rey de Judea. Reconquistó militarmente toda Judea, se casó con una princesa de la familia de los sumos sacerdotes de Jerusalén, ahogó en una piscina a un flamante nuevo cuñado que le hacía sombra, y consiguió asentarse en su trono.

Pero el trono de Herodes dependía en buena medida del favor romano, y a la sazón éstos se encontraban divididos. Marco Antonio había marchado a someter a Cleopatra en Egipto, pero la zalamera reina se lo había camelado, y Marco Antonio terminó a sus órdenes. Cleopatra, por su parte, también trató de seducir a Herodes para obtener favores territoriales de éste, aunque infructuosamente, quizás porque Herodes sabía lo importante que era mantenerse en buenas relaciones con Marco Antonio, a quién le fue completamente fiel. El problema es que en 31 a.C., un sobrino del asesinado Julio César llamado Octavio destruyó a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, y con esto, Herodes quedó en un difícil pie político.

En tan crítico momento, Herodes jugó todas sus cartas de una manera maestra. Octavio estaba en la isla de Rodas, arreglando los asuntos de Egipto y Oriente, y hacia allá peregrinó Herodes, presentándose con boato y esplendor oriental, pero sin su corona real, cuidándose así de provocar a Octavio. Luego, lejos de apresurarse a echarse como un perro a los pies de Octavio, declaró abiertamente su lealtad hacia Marco Antonio, y proclamó que esa misma bien probada lealtad estaba dispuesto a dársela a Octavio. Este quedó tan impresionado con la sangre fría de Herodes, que lo confirmó como rey de Judea, y lo favoreció sobremanera con posterioridad (lo que no era poco: Octavio, llamado después Augusto, fue Emperador de Roma hasta su muerte en el año 14 después de Cristo). Herodes, por su parte, se cuidó mucho de hacer enfadar a los romanos en sus políticas posteriores, aunque esto le significara ganarse la animadversión de los hebreos. De esta manera pudo gobernar tranquilo en Judea, hasta que falleció de muerte natural en el año 4 a.C.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Monarquía,

Mundo Bíblico,

Roma Antigua

jueves, 24 de febrero de 2011

César contra César.

Hoy en día, el título de Emperador se encuentra enormemente devaluado. Incluso en Ciencia Ficción, cuando se pretende referir a un gran señor galáctico, se le da el título de Emperador como si tal cosa (por ejemplo, el Emperador de "El regreso del Jedi" o el Emperador Padishah de "Dune"). Pero en términos históricos, el Emperador era el señor supremo del más grande de los imperios conocidos por la mitad occidental de Eurasia, a saber el Imperio Romano, y por lo tanto, sólo podía corresponderle a sus herederos... y a un solo heredero en particular (de ahí que fuera tan violento el acto de Napoleón Bonaparte, de coronarse él mismo Emperador en 1804 a despecho del Emperador de Austria). Algo similar ocurre con el título de "César", que se suponía sólo podía ser aplicado al heredero del Imperio Romano. Y como Imperio Romano había uno, también se suponía que debía haber un solo César. Por eso, una de las curiosidades históricas más interesantes en materia de títulos, es que durante trescientos años hubiera en Europa dos Césares... y ambos, a su manera, ilegítimos.

Hagamos un poco de historia. El Imperio Romano se conservó unido (con sus baches, eso sí) hasta el año 395, en que se fraccionó en Oriente y Occidente. Cuando el Emperador de Occidente fue depuesto en 476, el Imperio de Oriente reclamó para sí el derecho exclusivo a la herencia romana, y de hecho, se consideraba a sí mismo como el Imperio Romano por antonomasia, seguido en tierras bizantinas. Por eso, los bizantinos encajaron muy mal que en la Navidad del año 800, el Papa León III coronara a Carlomagno, el rey de los francos, como Emperador de Occidente. Pero ninguno de los dos, ni el Emperador carolingio ni el Emperador bizantino, tenían tanto poder para invadir al otro y reclamar el título manu militari, de manera que el tema se manejó a nivel de desprecios y ninguneos diplomáticos hasta que en 1453, el Imperio Romano de Oriente cayó en manos de los turcos.

Mientras tanto, el Imperio de Occidente fue acercándose peligrosamente al este. En 843, el Imperio Carolingio fue partido en tres regiones (Francia, Alemania, y una franja intermedia que fue la Lotaringia). El título de Emperador de Occidente fue retenido por Lotario (el rey de Lotaringia), pero cuando la sucesión lotaringia se extinguió a comienzos del siglo siguiente, el título quedó en el frigorífico por cerca de medio siglo, hasta que Otón de Alemania consiguió hacérselo en 962. Ahora, el Imperio de Occidente (o el Imperio a secas, en realidad) era Alemania, hasta el colapso y hundimiento de la Dinastía Hohenstaufen a mediados del siglo XIII. La reconstrucción imperial vino de la mano de la Casa Habsburgo, cuyos dominios hereditarios estaban en Austria. Sigamos la ruta: desde Francia saltamos al este, a Alemania, y de ahí más al este aún, a Austria. Durante los siglos XIV y XV, el título imperial fue decayendo, hasta que en 1526, después de la Batalla de Mohacz (una importantísima victoria turca que casi les granjeó la conquista de Europa Central), y como solución de urgencia, el título imperial fue restaurado, pero ahora con base en el eje Austria-Hungría (con todo, el Imperio Austrohúngaro como tal sólo surgió en 1867, por motivos completamente ajenos a lo que estamos refiriendo ahora).

Mientras tanto, podía suponerse que después del fin del Imperio Bizantino en 1453, abatido a manos de los turcos, el título de Emperador en Oriente moriría en definitiva. Pero no fue así. Los otomanos tuvieron el tacto suficiente como para proclamarse Césares en lugar del César, y de esta manera heredaron el título, aunque no fuera sino por derecho de conquista. Por lo tanto, a partir de 1526, con otomanos y austríacos puestos frente a frente en el campo de batalla, se dio la circunstancia insólita de que a un lado de la trinchera estaban los turcos, que obedecían a un sultán que a la vez era el Kaisar-i-Rum (el "César de los romanos", en turco), y por el otro estaban los austríacos que obedecían a la Caesarea Majestas ("Majestad Cesárea" en latín). Estado de cosas que se prolongó hasta el estallido de los nacionalismos balcánicos en el siglo XIX. Por cierto, ya arrojados en la pendiente de una imparable decadencia, ambos imperios unieron fuerzas en una misma coalición, con Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, y después de la misma, acabó la carrera histórica de ambos "Césares"...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Austria,

Imperio Otomano,

Monarquía

domingo, 18 de julio de 2010

Dios le gasta una broma pesada a Josías.

Ya nos hemos referido a Josías en este blog Siglos Curiosos. Es el rey de Judá que, hacia el año 620 a.C. (año más, año menos, esto de la datación bíblica tiene sus complicaciones), que promovió una reforma basada en el "descubrimiento" de nuevas leyes dictadas por Dios, sobre cuya artera manera de ser "encontradas" ya nos hemos referido en Siglos Curiosos (ver "¿De dónde salió el Deuteronomio?"). Resulta que, con ocasión de tal evento, Josías ordenó consultar a una profetisa (sí, una mujer profeta, la Biblia está llena de sorpresas). Y por intermedio de la profetisa, Dios lanzó una de sus típicas arengas de combate: "Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes (...) porque ellos me han abandonado y han quemado incienso ante otros dioses, irritándome con todo lo que han hecho. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará". Pero para Josías, las palabras de Dios son más tranquilizadoras: "No te alcanzarán las amenazas de este libro, porque tu corazón se ha conmovido y has hecho penitencia en la presencia de Dios al oir lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que pasarán a ser ejemplo de espanto y maldición. Tú has rasgado tus vestidos y has llorado ante mi; por eso, yo también te he escuchado (...) y voy a reunirte con tus padres; tú morirás y serás sepultado en paz, sin haber visto ninguno de los males que voy a mandar contra este lugar" (2 Reyes 22:15-20).

Ante semejante oráculo, Josías podía haberse echado a la bartola y ser otro gobernador discreto, porque después de todo, Dios le había dado ya la bendición. Pero Josías era un rey eficiente, y no se conformó con eso, sino que además, preocupado por el bienestar de su pueblo, llevó a cabo su reforma religiosa. Este nombre es el eufemismo que podemos darle a destruir y quemar ídolos, perseguir homosexuales (2 Reyes 23:7), acabar con los altares paganos que Manasés (abuelo de Josías) había instalado, degollar sacerdotes de las religiones que no le gustan al Unico Dios (2 Reyes 23:20), terminó con espiritistas y adivinos, etcétera. En suma, la alegre tolerancia religiosa anterior a Josías se convirtió en un fundamentalismo teocrático en toda regla (la Biblia no lo llama así, claro).

¿Y cómo se lo tomó Dios? Leamos al propio texto bíblico: "No apartó el ardor de su cólera. Su enojo se había encendido contra Judá por todo el mal que había hecho Manasés. Dios dijo: También a Judá lo apartaré de mi presencia, como he apartado a Israel, y rechazaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén, y a la Casa de la que había dicho: Mi Nombre está en ella" (2 Reyes 23:26-27). Y como si tamaña ingratitud por parte de Dios no fuera suficiente, resulta que además la promesa que le había hecho de tener una muerte pacífica, tampoco se la cumplió. Porque resulta que el faraón Necao (el mismo que ordenó la circunnavegación de Africa, ver "Los fenicios circunnavegan Africa" en Siglos Curiosos) invadió Judá, y Josías salió al encuentro. El relato bíblico dice: "Necao le mandó mensajeros para decirle: '¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra otro con el cual estoy en guerra; y Dios me ha mandado para que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que él te destruya'. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, y no escuchó las palabras de Necao, que venían de boca de Dios. Y avanzó para librar batalla en la llanura de Meguido. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus servidores: 'Llévenme fuera, porque estoy gravemente herido'. Sus servidores lo sacaron del carro y, pasándolo a otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías" (2 Crónicas 35:21-24). ¿Este Josías que fue fiel a Dios, expurgó toda herejía de su reino, y salió a defender sus dominios cuando un faraón prepotente quería utilizarlo de calzada, fue tiroteado a flechazos y sufrió una buena agonía sobre los traqueteos de un carro de combate, es el mismo al que Dios le había dicho antes "morirás y serás sepultado en paz"? Porque si es así, ya estoy alistando el lápiz para firmar por una religión con un dios que tenga un sentido del humor algo más suave...

jueves, 18 de febrero de 2010

La decisión de mudarse a Versalles.

Una de las decisiones capitales en el gobierno de Luis XIV, fue mudarse a Versalles. La motivación es bastante obvia. En la década anterior, la monarquía había pasado graves apuros debido a la rebelión de la Fronda... bueno, en realidad dos rebeliones, la primera de ellas un alzamiento del populacho de París, y la segunda promovida por la nobleza. Ambas Frondas se escudaban en el descontento que generaba el gobierno del Cardenal Mazarino (favorito de Luis XIV, y verdadero poder efectivo de Francia), pero más en lo profundo, y en particular en la Fronda de los nobles, estaba presente el intento de éstos por imponerse a una Corona cada vez más centralizada, y que por supuesto, significaba restarle poder, privilegios y prerrogativas a éstos. Ambas Frondas habían sido ahogadas en sangre, pero Luis XIV no estaba dispuesto a seguir permaneciendo en París, a merced de nuevos disturbios.

De esta manera, cuando Mazarino murió en 1661 y Luis XIV pudo tomar efectivamente las riendas del Estado, una de sus primeras decisiones fue sacar el Gobierno de París. Eligió para ello un pabellón de caza en las afueras de la ciudad, concretamente la diminuta aldea de Versalles (en la época Versalles estaba fuera de París, pero con el crecimiento urbano de la ciudad a partir del siglo XIX, ahora es en realidad un barrio más de la Ciudad Luz). Luis XIV iba a mandar desecar los pantanos, y construir allí un nuevo Palacio, el Palacio de Versalles precisamente, que sería a la vez una residencia real con toda la ampulosidad que el poder regio necesita para promoverse, y por la otra, una base de operaciones para un Gobierno eficiente y centralizado, un Estado moderno en el más amplio sentido de la palabra.

La idea no era nueva. Mazarino, quien había tenido que lidiar con los insurrectos, había barajado en su minuto trasladar el gobierno a la fortaleza de Vincennes. Pero la idea disgustaba a Luis XIV. En primer lugar no le parecía digno de su gobierno (ni de su vanidad) tener que esconderse detrás de muros en su propio país. En segundo lugar, estaba organizando a marchas forzadas un nuevo y moderno ejército, y con éste tendría el poder necesario para evitar ataques contra su Palacio. Con todo, la mudanza fue criticada. Colbert, el eficaz y meticuloso ministro de finanzas de Luis XIV, lo consideraba un derroche de dinero que en nada ayudaba a "la grandeur de la France". Escribía Colbert: "Versalles está hecho para la diversión, París para la gloria, y el rey están en manos de dos hombres que lo conocen casi únicamente en Versalles, es decir, en el placer y la diversión, y no conocen su necesidad de gloria". Estos "dos hombres" a los que alude Colbert, eran Le Vau el arquitecto, y Le Nôtre el jardinero...

Con todo, a la larga, la decisión de mudarse a Versalles ayudó notablemente a la eficiencia gubernamental, así como al fasto monárquico, y por lo tanto, fue una piedra angular de la consolidación del Absolutismo en Francia. No en balde, en Octubre de 1789, cuando en los inicios de la Revolución Francesa se comenzó a trabajar en la creación de una Monarquía Constitucional que limitara el poder real, una de las primeras amenazantes demandas de la plebe fue que Luis XVI se mudara de regreso desde Versalles a París...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Arquitectura,

Francia,

Monarquía,

Siglo 18

jueves, 29 de mayo de 2008

Un poco de autocracia a la bizantina.

Los Emperadores bizantinos, autócratas que gobernaban nada menos que en el nombre de Cristo, a veces llegaban a los máximos caprichos y exacciones. Los insultos más simples podían costarle caro a los ofensores, incluso aquellos lanzados sin conciencia. Le sucedió a una criada que, en un acto perfectamente estúpido, escupió inadvertidamente por la ventana. Cayó sin querer sobre el ataúd de la Emperatriz Eudoxia (no sobre la Emperatriz misma, repito, sino sobre su ataúd, en su cortejo fúnebre), y la infeliz sirvienta acabó condenada a muerte.

Los Emperadores bizantinos, autócratas que gobernaban nada menos que en el nombre de Cristo, a veces llegaban a los máximos caprichos y exacciones. Los insultos más simples podían costarle caro a los ofensores, incluso aquellos lanzados sin conciencia. Le sucedió a una criada que, en un acto perfectamente estúpido, escupió inadvertidamente por la ventana. Cayó sin querer sobre el ataúd de la Emperatriz Eudoxia (no sobre la Emperatriz misma, repito, sino sobre su ataúd, en su cortejo fúnebre), y la infeliz sirvienta acabó condenada a muerte.En vida del Emperador, las cosas podían ser peores. El Emperador Miguel VI Estratiota (1056-1057), por ejemplo, que había alcanzado una provecta ancianidad, decidió un día que estaba aburrido de los peinados de su tiempo, así es que ordenó que todo el mundo se cortara el pelo como en su lejana juventud. Teófilo (829-842), por su parte, siendo calvo, no soportaba el pelo de los demás, y ordenó a todo el mundo raparse. León VI (866-912), por su parte, tenía una digestión endeble, de manera que al no poder disfrutar él de la sangre de los animales, prohibió que nadie la consumiera.

Pero el pueblo se vengaba cumplidamente, no de manera directa por supuesto, pero sí por medio del remoquete y la sátira más despiadada. Se decía que la pasión urbanística de Miguel Estratiota (el mismo de los cortes de pelo) se debía a que trataba de encontrar una taba (un hueso del pie de la cabra utilizado para apostar como hoy en día al "cara y sello") que había perdido siendo niño. Alejo I Comneno (1081-1118) era representado en las tabernas como un tullido que se arrastraba y gemía de placer bajo los masajes de una marimacho, puesto que, en efecto, tenía gota y era bien dócil a su esposa, Irene Ducaena, que le aplicaba masajes durante sus campañas militares (nótese que este Alejo I debió combatir dos formidables amenazas, la invasión de los normandos a Grecia en 1081-1085 y la presencia militar de los caballeros cruzados en la propia Constantinopla, en 1099). La Emperatriz Zoe, virgen a los 65 años, era representada en medio de dolores de parto (fue brevemente Emperatriz por sí en 1042, pero lo había sido también a través de varios maridos que lo eran sólo de nombre). Teodora, la esposa de Justiniano, había sido la hija de un domador de osos y se había dedicado en su juventud a la venta de servicios femeninos poco honorables, y en el bajo pueblo circulaban incontables corridos burlándose de Justiniano por esto.

Por lo general, y a pesar de todo su poder, los Emperadores no eran tan estúpidos para no permitir este inocente desahogo a la multitud descontenta. Por lo que se veía en Constantinopla el curioso espectáculo de que estas sátiras contra el poder más absoluto que conociera la temprana Edad Media, se daban incluso en el mismísimo pórtico real, sin que nadie se escandalizara en demasía. Era una autocracia bastante estrambótica, claro está, pero si le funcionó a un Imperio que, bien o mal, pudo sostenerse con altibajos unos mil años...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Absolutismo,

Imperio Bizantino,

Libertad de Expresión,

Monarquía

jueves, 24 de abril de 2008

La tensa relación de Saúl con los profetas.

Debido a la fisonomía que la Biblia ha ido cobrando con el paso de los siglos, es frecuente asociar a los profetas con el período entre la división del Reino de Salomón (hacia 930 a.C.) y la conquista de Jerusalén por los caldeos (587 a.C.), con la visible excepción por supuesto de Moisés y los Patriarcas más antiguos; al menos todos los libros que supuestamente escribieron los profetas (Isaías, Ezequiel, Jeremías, etcétera), están asociados al período antedicho. Pero si uno lee con atención la Biblia, encuentra rastros de los profetas en todas partes. Y lo más curioso, desde un punto de vista moderno: no sólo había profetas varones, sino que los había también mujeres. Algo no demasiado distinto a las artes de adivinación y nigromancia que se estilan entre las adivinas y tarotistas de hoy en día...

Saúl, el primer rey de la monarquía hebrea, tuvo una relación más que conflictiva con los profetas. Por lo que parece desprenderse del texto bíblico, los profetas eran parte del panorama social de la época, algo que no difiere demasiado de otras culturas en otros tiempos y lugares. La Biblia señala que Samuel, el último de los Jueces, ungió a Saúl, y éste, a renglón seguido, se marchó a una comunidad de profetas en donde entró en trance y empezó a profetizar también él (véase el Primer Libro de Samuel, capítulo 10). Por su parte, el propio Saúl no debe haber sido una persona con una salud mental particularmente estable; dice explícitamente la Biblia en un fragmento, que "Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová" (Primero de Samuel, 16:14).

Los profetas mantuvieron una actitud política ambivalente hacia Saúl. Por una parte, Saúl era rey en el nombre de Yahveh, ya que había sido ungido por Samuel. Por la otra, el que se congregara sobre un monarca estable (los jueces no eran líderes estables, sino que se elegían sólo en tiempos de guerra) ponía en grave peligro a los profetas, cuya autoridad devenía de ser la única fuente de intermediación entre Yahveh y los hebreos. Cuando la buena estrella de David empezó a ascender y Saúl le persiguió, David encontró asilo entre los profetas del pueblo de Ramá (lugar de nacimiento y residencia del propio Samuel), y Saúl no pudo prenderle, según la Biblia, porque también entró en trance.

Aunque Saúl no se atrevió a marchar contra Samuel (que, por último, era quien lo había ungido rey, y por ende, encarcelarlo era darse un lanzazo en el pie), una vez que Samuel murió, Saúl desterró a todos los adivinos y los que consultaban a los muertos (Primero de Samuel, 28:3). El texto bíblico refiere entonces un dramático episodio en el cual Saúl, ayuno de asistencia divina, se ve forzado a consultar a escondidas a una adivina, que le asiste con grandes prevenciones (no fueran a desterrarla también a ella), y que finalmente sirve de médium para una última espectacular aparición de Samuel, que anuncia a Saúl su próxima muerte a manos de los filisteos. Pese a la historicidad que hasta los eruditos más recalcitrantes suelen darle al texto bíblico, este episodio es probablemente ficticio, debido a su carácter mágico, pero sirve muy bien para propósitos dramáticos. De hecho, Saúl muere poco después, en batalla, y con esto termina la breve enemistad de éste contra los adivinos, encantadores, hechiceros, profetas, etcétera.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Anticipación del Futuro,

Biblia,

Espiritismo,

Judaísmo,

Monarquía,

Profetas

domingo, 20 de abril de 2008

David y Betsabé.

Para ser un libro supuestamente edificante y moralizador, la Biblia tiene una enorme cantidad de pasajes bastante picantes y escabrosos. Uno que deja particularmente mal a los personajes bíblicos, atañe nada menos que al rey David.

Un buen día, David descubre a una linda mujer bañándose. Entrándole el bichillo de la lujuria, pregunta acerca de quién es, y le informan que es Betsabé, esposa de su general Urías, el heteo (esto es, el hitita). Como Urías está en guerra, David se aprovecha y se revuelca con Betsabé. Y luego, como no se le quita la calentura, manda órdenes al campo de batalla para que Urías sea puesto en lo más denso de la refriega, y así muera. Cosa que finalmente sucede, cuando el enemigo carga.

Va entonces el profeta Natán ante David y le dice: "En una ciudad había dos hombres; uno era rico, y el otro, pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes; el pobre tenía sólo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su falda. El la amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita, y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó". Al escuchar esto, David se enojó y grita que semejante hombre merece la muerte. A lo que Natán se limita a responder: "Tú eres ese hombre".

Y como el Dios de la Biblia tiene un sentido un tanto retorcido de la justicia, se la hace pagar a David de manera oblicua, haciendo que el primer hijo de David y Betsabé muera (¿y qué culpa tenía el pobre neonato?). Pero como realeza es realeza a fin de cuentas, David y Betsabé tienen otro hijo, que después será el famoso rey Salomón.

Para quienes tengan interés en leer la historia desde la fuente original, ésta aparece en el Segundo Libro de Samuel, capítulos 11 y 12.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Biblia,

Monarquía,

Profetas,

Sexualidad

jueves, 31 de enero de 2008

El Emperador que volaba.

Todos los pueblos de la Tierra con algún grado de organización política más allá de la simple jefatura, han tratado de hacer espléndidas exhibiciones de poder, construyéndose magníficos palacios y diseñando elaboradísimos rituales. Y el Imperio Bizantino, que pretendía ser gobernado nada menos que por Cristo mismo, no podía ser una excepción.

Todos los pueblos de la Tierra con algún grado de organización política más allá de la simple jefatura, han tratado de hacer espléndidas exhibiciones de poder, construyéndose magníficos palacios y diseñando elaboradísimos rituales. Y el Imperio Bizantino, que pretendía ser gobernado nada menos que por Cristo mismo, no podía ser una excepción.El traje habitual del Emperador era el propio de un icono sagrado. Así, usaba una túnica rígida como una capa. En la cabeza, su corona estaba rematada por una cruz. Y el domingo de Pascua, se hacía rodear de doce personas, que representaban a los doce Apóstoles, en medio de los cuales el Emperador es un verdadero Cristo. El rito mismo era de índole religiosa. El papias, el portero del palacio, sin ir más lejos, era un eclesiástico.

El rito de recepción a los visitantes, por parte del Emperador, no podía ser más grandilocuente. La habitación tenía forma octogonal, y estaba rematada por una gran cúpula. En el mobiliario había toda clase de bestias confeccionadas en oro: leones, pájaros, quimeras... Cuando el visitante llegaba, todo aquel grupo de esculturas se activaba de improviso por mecanismos ocultos, llenando la habitación de estruendo, al tiempo que las bestias de oro parecían animadas por medios que debían seguramente parecer magia, para el inculto visitante de aquellos tiempos. No podía menos que prosternarse ante el trono, pero cuando levantaba la vista, el trono ya no estaba. Un mecanismo de poleas alzaba en las alturas, tanto al trono como al Emperador, haciéndolo virtualmente inaccesible ante cualquiera que quisiera llegar hasta él. ¡Magnífica manera ésta, para endiosar al Emperador...!

Busca otras anécdotas relacionadas:

Cristianismo,

Imperio Bizantino,

Ingeniería,

Monarquía

domingo, 27 de enero de 2008

El Imperio de Cristo sobre la Tierra.

Muchos reinos y repúblicas cristianas han afectado gobernarse o ser gobernadas en el nombre de la Virgen María, de Cristo o de Dios. Incluso hasta fechas recientes, en Chile existía el juramento para asumir un cargo público; lo cual fue cambiado por juramento o promesa para darle cabida a que los agnósticos no tuvieran que jurar según el rito cristiano. Pero seguramente que pocas naciones terrestres han llevado tal megalomanía hasta los extremos del Imperio Bizantino.

El Imperio Bizantino, en efecto, como sucesor del muy cristiano Imperio Romano del Oriente, y ante la caída de Occidente ante la barbarie medieval, se tomó muy en serio la idea de que ellos eran la única fortaleza del Cristianismo. Así, en el anverso de las monedas de oro era posible encontrar la efigie de Cristo, pero coronada con la diadema propia del Emperador de Bizancio. Los iconos, por su parte, representaban a Cristo con la stemma en la cabeza, el scaramangion en el cuerpo y la campagia en los pies, vestimentas todas propias del Emperador bizantino. Y los desfiles de los soldados eran acompañados no con marchas militares al uso, sino con salmos bíblicos. Y las leyes, por su parte, eran promulgadas nada menos que en nombre del "Señor Jesucristo nuestro maestro".

Pero quizás la mayor muestra de este sentimiento de ser gobernados por Cristo mismo, se encuentra en las reuniones de embajadores. Ahí, frente a los plenipotenciarios extranjeros, había dos tronos, uno al lado del otro. Uno de ellos estaba ocupado por el Basileo, el Emperador del Imperio Bizantino. Y el otro estaba vacío, con sólo el Evangelio abierto delante suyo. Y los bizantinos se le acercaban con reverencia y emoción. Ese trono, era aquel en el cual Cristo invisible se sentaba, para gobernar a todos los bizantinos...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Absolutismo,

Cristianismo,

Imperio Bizantino,

Monarquía

jueves, 24 de enero de 2008

Porfirogénetas.

Varios Emperadores y Emperatrices del Imperio Bizantino lucieron el título de "Porfirogéneta". El más famoso es, probablemente, Constantino VII Porfirogéneta (913-950, aunque en dos reinados separados por el de Romano I Lecapeno entre 920 y 944), pero aparte de éste, hay varios otros Porfirogénetas. Este título se ha traducido como "nacido en la púrpura", aunque quizás una traducción más exacta sería "nacido en el pórfido" (en todo caso, para los clasicistas afectos a la fuente original, la palabra griega es Πορφυρογέννητος). La explicación es la siguiente.

Dentro del recargadísimo ceremonial del Imperio Bizantino, se estilaba que la Emperatriz diera a luz en una cámara especial, la llamada Cámara de Pórfido, también llamada Habitación del Amor. Esta se encontraba dentro del Palacio Imperial de Constantinopla. Como su nombre lo indica, estaba recubierta enteramente por (cuando decimos enteramente, nos referimos a literalmente todo: paredes, suelo y techo) losas de una piedra llamada pórfido. El pórfido es una roca rojiza que combina varios atributos muy apreciados por los constructores imperiales de muchas culturas, partiendo por su dureza, superior a la del granito, y siguiendo por su color, que por coincidencia, es muy similar al de la púrpura, el carísimo tinte con el cual se teñían las vestimentas de los nobles y aristócratas. Cubrir una habitación completa con losas de pórfido era entonces no sólo un rasgo de lujo, sino un signo de realeza.

Los principitos que nacieran en esta habitación (y que, requisito adicional, fueran hijos del Emperador y de la Emperatriz, y que ambos estuvieran unidos en matrimonio y no fueran por tanto simples concubinos), por lo tanto, eran tan especiales, que recibían el calificativo de "nacidos en la púrpura", como una manera de decir que habían nacido en la realeza: de ahí lo de Porfirogénetas. Hasta aquí, dirán ustedes, esto no es la gran cosa, porque en todas épocas y lugares hay príncipes que nacen cómodamente arrullados en una cuna de oro. Sin embargo, debe recordarse que el Imperio Bizantino no se caracterizaba por su estabilidad política y era, entre otras cosas, el imperio de los golpes de estado, que hubo un sinfín de dinastías gobernantes, y que por tanto, ya era un signo de capacidad no sólo gobernar lo suficiente para conseguir que naciera un heredero en la dichosa Cámara de Pórfido, sino que además éste consiguiera alzarse a la corona bizantina, una vez que el progenitor del porfirogéneta hubiera fallecido...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Arquitectura,

Imperio Bizantino,

Monarquía

domingo, 22 de julio de 2007

¿Qué es un rajá?

La palabra "rajá" envuelve una cierta aura de misterio y exotismo, concretamente, el asociado a la India. Los lectores más veteranos recordarán a James Brooke, el Rajá de Sarawak, el gran enemigo de Sandokán, el célebre pirata literario creado por Emilio Salgari a comienzos del siglo XX. También habrá quien recuerde al "Rajá de Calambur", uno de los villanos contra el cual debió enfrentarse el Chapulín Colorado... Poniéndonos algo más serios, señalemos que el Imperio Mogol de la India (1526-1857) es llamado también el "Raj Mogol", y cuando pasó a manos inglesas, se pasó a denominar también "Raj Británico".

La palabra "rajá" envuelve una cierta aura de misterio y exotismo, concretamente, el asociado a la India. Los lectores más veteranos recordarán a James Brooke, el Rajá de Sarawak, el gran enemigo de Sandokán, el célebre pirata literario creado por Emilio Salgari a comienzos del siglo XX. También habrá quien recuerde al "Rajá de Calambur", uno de los villanos contra el cual debió enfrentarse el Chapulín Colorado... Poniéndonos algo más serios, señalemos que el Imperio Mogol de la India (1526-1857) es llamado también el "Raj Mogol", y cuando pasó a manos inglesas, se pasó a denominar también "Raj Británico".En realidad, la palabra correcta es "raj" ("rajá" es, por lo tanto, una corrupción lingüística), y deriva del antiguo sánscrito. Aunque tiene cierta prestancia hablar de un "raj" o un "rajá", lo cierto es que su significado es tan plano y obvio como el de "rey".

Lo que es un poco más desconocido, es que "raj" y "rey" comparten un origen común. En el siglo XVIII, los eruditos descubrieron, para su sorpresa, que el sánscrito de la India y el latín estaban emparentados. De este modo descubrieron que la palabra latina "rex" (que derivó en el portugués "rei", el castellano "rey", el francés "roi" y el italiano "re") tiene un origen común con la palabra "raj", al igual que muchas otras.

Por su parte, la palabra "raj" dio origen al "maharajá". Esta palabra sánscrita significa simplemente "gran rey" ("maha" significa "grande"). Como pasó con los Emperadores en Occidente, el pudor de tomar el título de "maharajá" cedió con el tiempo, y por ende, pasó de denotar un dominio universal en la India, a ser simplemente un gran señor, devaluando de paso este título; es la vieja historia del señorón que aspira a más con un título en grandes letras...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Etimología,

India,

Monarquía

domingo, 20 de mayo de 2007

Reyes "grandes".

Eso de darle un número a los reyes suena a veces un tanto frío, en particular si éstos suben por sobre los cuatro o cinco. Además, los historiadores sienten a veces un deleite particular en motejar a los reyes con sobrenombres favorables o despectivos, dependiendo de su posición política con respecto a ellos. Y uno de los sobrenombres más utilizados es, por cierto, el de "Grande".

En el Antiguo Egipto se conoce a Ramsés II como Ramsés el Grande. Es el único que se ha ganado tal sobrenombre. Algo más al este, en Mesopotamia, Sargón I de Acadia es llamado también, a veces, Sargón el Grande (otros le llaman Sargón el Antiguo, puesto que entre los asirios después hubo también algunos Sargón). Los persas cuentan con dos: Ciro II el Grande, y Darío I el Grande.

Ni griegos ni romanos fueron aficionados a lo de "Grande". Los dos "grandes" romanos, Constantino I el Grande, y Teodosio II el Grande, sintomáticamente fueron Emperadores que favorecieron el cristianismo (hay que recordar que después de la caída del Imperio Romano, la cultura estuvo en manos cristianas). Otra visible excepción es "Alexandros Megas", mejor conocido como "Alejandro Magno". Viene a ser más o menos lo mismo, porque tanto "megas" en griego como "magnus" en latín significa "grande". De este modo tenemos que incluir también en la lista a Carlos I de Francia, mejor conocido como Carlos el Magno, o simplemente Carlomagno (en homenaje a él, se popularizó entre los nórdicos el nombre Magnus, como se llaman algunos de sus reyes, pero a ésos no los contaremos).

Entre los franceses, quizás porque querían lucir una cierta originalidad, encontramos a un Felipe Augusto y a un Rey Sol (Luis XIV), pero no a otro "grande".

Entre los españoles e italianos tampoco hay "grandes".

En Inglaterra sólo hay uno, y una bella leyenda explica esto. El rey sajón Alfredo, en el siglo IX, contendió duramente con los daneses para mantener la independencia de su reino (sí, en esa época los daneses eran toda una potencia imperialista). Tanta fue la admiración que despertó en sus súbditos, que no sólo le llamaron Alfredo el Grande, sino que pretendieron que nunca más otro rey se llamaría de igual manera.

En Rusia hay dos, y una de ellas es mujer. Pedro el Grande fue el Zar que echó a andar a marchas forzadas la occidentalización de Rusia, hasta entonces poco menos que un reino bárbaro asiático, y un siglo después, Catalina la Grande fue un inmejorable ejemplo de despotismo ilustrado.

Entre los Papas también hay "grandes". Entre ellos León I el Grande, el hombre que consiguió parar a Atila cuando estuvo a punto de saquear Roma, o Gregorio I el Grande, quien se ganó sobradamente su sobrenombre reorganizando la Iglesia, librándola de los lombardos, evangelizando Inglaterra, y en sus ratos libres escribiendo textos de Teología.

En el Antiguo Egipto se conoce a Ramsés II como Ramsés el Grande. Es el único que se ha ganado tal sobrenombre. Algo más al este, en Mesopotamia, Sargón I de Acadia es llamado también, a veces, Sargón el Grande (otros le llaman Sargón el Antiguo, puesto que entre los asirios después hubo también algunos Sargón). Los persas cuentan con dos: Ciro II el Grande, y Darío I el Grande.

Ni griegos ni romanos fueron aficionados a lo de "Grande". Los dos "grandes" romanos, Constantino I el Grande, y Teodosio II el Grande, sintomáticamente fueron Emperadores que favorecieron el cristianismo (hay que recordar que después de la caída del Imperio Romano, la cultura estuvo en manos cristianas). Otra visible excepción es "Alexandros Megas", mejor conocido como "Alejandro Magno". Viene a ser más o menos lo mismo, porque tanto "megas" en griego como "magnus" en latín significa "grande". De este modo tenemos que incluir también en la lista a Carlos I de Francia, mejor conocido como Carlos el Magno, o simplemente Carlomagno (en homenaje a él, se popularizó entre los nórdicos el nombre Magnus, como se llaman algunos de sus reyes, pero a ésos no los contaremos).

Entre los franceses, quizás porque querían lucir una cierta originalidad, encontramos a un Felipe Augusto y a un Rey Sol (Luis XIV), pero no a otro "grande".

Entre los españoles e italianos tampoco hay "grandes".

En Inglaterra sólo hay uno, y una bella leyenda explica esto. El rey sajón Alfredo, en el siglo IX, contendió duramente con los daneses para mantener la independencia de su reino (sí, en esa época los daneses eran toda una potencia imperialista). Tanta fue la admiración que despertó en sus súbditos, que no sólo le llamaron Alfredo el Grande, sino que pretendieron que nunca más otro rey se llamaría de igual manera.

En Rusia hay dos, y una de ellas es mujer. Pedro el Grande fue el Zar que echó a andar a marchas forzadas la occidentalización de Rusia, hasta entonces poco menos que un reino bárbaro asiático, y un siglo después, Catalina la Grande fue un inmejorable ejemplo de despotismo ilustrado.

Entre los Papas también hay "grandes". Entre ellos León I el Grande, el hombre que consiguió parar a Atila cuando estuvo a punto de saquear Roma, o Gregorio I el Grande, quien se ganó sobradamente su sobrenombre reorganizando la Iglesia, librándola de los lombardos, evangelizando Inglaterra, y en sus ratos libres escribiendo textos de Teología.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Monarquía

miércoles, 22 de noviembre de 2006

El viaje de Mansa Musa.

La clásica visión eurocéntrica de la Historia Universal hace ignorar a muchos que algunos de los más poderosos reyes de la Edad Media no eran europeos. En el siglo XIV, una de las más grandes potencias económicas del planeta era el Imperio de Mali, ubicado en el país actual de tal nombre, y que desde su capital Timbuctú controlaba la totalidad del comercio en el Desierto del Sahara, desde las junglas del Africa Central hasta el Mar Mediterráneo. Además, sus yacimientos auríferos eran la principal fuente de oro para toda Europa, y no es exagerado decir que buena parte del oro empleado por orfebres y artistas del Renacimiento venía de aquellas minas africanas.

Uno de los reyes más poderosos de Mali fue Mansa Musa, quien gobernó en el siglo XIV. Entre sus obras se cuenta el apoyo constante a los artistas y a la cultura en general, siendo un gran benefactor de la Universidad de Timbuctú (o lo que en el mundo musulmán era lo equivalente a una universidad europea). Los eruditos estudiosos del Islam podían hacerlo en dicha Universidad, y esto de manera completamente gratuita.

Sin embargo, la anécdota más famosa de Mansa Musa es la siguiente: como todos los reyes de Mali, Mansa Musa era musulmán, y por lo tanto, estaba obligado a cumplir con el mandamiento del Corán, según el cual todo buen musulmán debe visitar La Meca al menos una vez en la vida. Mansa Musa lo hizo, ¡y de qué manera! Emprendió una expedición repleta de esclavos y soldados, y con una enorme cantidad de oro; se reporta que viajó con un centenar de camellos, repletos de dicho metal. El peregrinaje fue probablemente motivado no sólo por la piedad, sino también por hacer una exhibición de poderío. Y lo consiguió. En el trayecto entre Timbuctú y La Meca, y en particular en El Cairo, gastó tanto oro, que desató una gran inflación en todo el Norte de Africa, y aún entre los musulmanes de Asia. Los precios tardaron más de una década en regresar a sus niveles más o menos normales, después de la incursión de Mansa Musa.

Uno de los reyes más poderosos de Mali fue Mansa Musa, quien gobernó en el siglo XIV. Entre sus obras se cuenta el apoyo constante a los artistas y a la cultura en general, siendo un gran benefactor de la Universidad de Timbuctú (o lo que en el mundo musulmán era lo equivalente a una universidad europea). Los eruditos estudiosos del Islam podían hacerlo en dicha Universidad, y esto de manera completamente gratuita.

Sin embargo, la anécdota más famosa de Mansa Musa es la siguiente: como todos los reyes de Mali, Mansa Musa era musulmán, y por lo tanto, estaba obligado a cumplir con el mandamiento del Corán, según el cual todo buen musulmán debe visitar La Meca al menos una vez en la vida. Mansa Musa lo hizo, ¡y de qué manera! Emprendió una expedición repleta de esclavos y soldados, y con una enorme cantidad de oro; se reporta que viajó con un centenar de camellos, repletos de dicho metal. El peregrinaje fue probablemente motivado no sólo por la piedad, sino también por hacer una exhibición de poderío. Y lo consiguió. En el trayecto entre Timbuctú y La Meca, y en particular en El Cairo, gastó tanto oro, que desató una gran inflación en todo el Norte de Africa, y aún entre los musulmanes de Asia. Los precios tardaron más de una década en regresar a sus niveles más o menos normales, después de la incursión de Mansa Musa.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Africa,

Economía,

Edad Media,

Islam,

Monarquía,

Personajes,

Viajes y Viajeros

jueves, 28 de septiembre de 2006

Enrique el Impotente.

Hay sobrenombres curiosos e irónicos para los reyes de la Historia Universal, pero pocos de ellos son tan sarcásticos u ofensivos como el de Enrique IV de Castilla, mejor conocido como Enrique el Impotente.

A la edad de 15 años, Enrique el Impotente se casó con Blanca de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y Juan II de Aragón. No hubo descendencia, y exámenes médicos posteriores acreditaron que ella proseguía siendo virgen. Se le solicitó entonces el divorcio al Papa Nicolás V, quien dictaminó haber hechicería que había evitado la consumación de la boda, y el divorcio fue aceptado.

Hubo entonces un segundo matrimonio con Juana, hermana del rey Alfonso V de Portugal. En este matrimonio nació una hija, llamada también Juana. Pero como Juana la madre había tomado como amante a un caballero, don Beltrán de la Cueva, se sospechó de que la hija no era del rey, sino de don Beltrán. De esta manera, la chica pasó a ser conocida en la historia como Juana la Beltraneja. Quien popularizó el sobrenombre fue Isabel, la media hermana de Enrique el Impotente, quien estaba obviamente interesada en que éste no tuviera descendencia para heredar la corona.

A la muerte de Enrique el Impotente estalló la guerra civil. El ejército de Isabel consiguió derrotar al de Juana la Beltraneja, y aquélla pasó a ser Isabel I de Castilla, la famosa Isabel casada con Fernando que conformó el matrimonio de los Reyes Católicos (la Reina Isabel que apoyó a Cristóbal Colón, por más señas).

¿Era verdaderamente impotente el rey? Parece ser que no. Hasta donde se sabe, hay fuertes sospechas de que Enrique en verdad fuera homosexual. Sobre la verdadera paternidad de Juana la Beltraneja, si su padre era en verdad Juan de la Cueva, o bien el rey Enrique, eso es algo que permanece en el más profundo de los misterios... y probablemente jamás se resuelva.

A la edad de 15 años, Enrique el Impotente se casó con Blanca de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y Juan II de Aragón. No hubo descendencia, y exámenes médicos posteriores acreditaron que ella proseguía siendo virgen. Se le solicitó entonces el divorcio al Papa Nicolás V, quien dictaminó haber hechicería que había evitado la consumación de la boda, y el divorcio fue aceptado.

Hubo entonces un segundo matrimonio con Juana, hermana del rey Alfonso V de Portugal. En este matrimonio nació una hija, llamada también Juana. Pero como Juana la madre había tomado como amante a un caballero, don Beltrán de la Cueva, se sospechó de que la hija no era del rey, sino de don Beltrán. De esta manera, la chica pasó a ser conocida en la historia como Juana la Beltraneja. Quien popularizó el sobrenombre fue Isabel, la media hermana de Enrique el Impotente, quien estaba obviamente interesada en que éste no tuviera descendencia para heredar la corona.

A la muerte de Enrique el Impotente estalló la guerra civil. El ejército de Isabel consiguió derrotar al de Juana la Beltraneja, y aquélla pasó a ser Isabel I de Castilla, la famosa Isabel casada con Fernando que conformó el matrimonio de los Reyes Católicos (la Reina Isabel que apoyó a Cristóbal Colón, por más señas).

¿Era verdaderamente impotente el rey? Parece ser que no. Hasta donde se sabe, hay fuertes sospechas de que Enrique en verdad fuera homosexual. Sobre la verdadera paternidad de Juana la Beltraneja, si su padre era en verdad Juan de la Cueva, o bien el rey Enrique, eso es algo que permanece en el más profundo de los misterios... y probablemente jamás se resuelva.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Intrigas,

Monarquía,

Personajes

domingo, 24 de septiembre de 2006

Domiciano el "Domine et deus" ("Señor y dios")

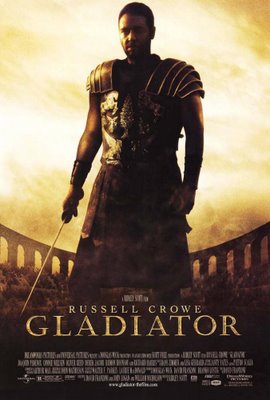

Los Emperadores locos más conocidos son Calígula y Nerón, y gracias a la película "Gladiador", también Cómodo. Sin embargo, en la galería de emperadores locos romanos ocupa también un lugar relevante el Emperador Domiciano, quien gobernó entre 81 y 96.

Los Emperadores locos más conocidos son Calígula y Nerón, y gracias a la película "Gladiador", también Cómodo. Sin embargo, en la galería de emperadores locos romanos ocupa también un lugar relevante el Emperador Domiciano, quien gobernó entre 81 y 96.Los delirios de grandeza de Domiciano eran sencillamente patológicos. Desde Augusto (31 aC a 14 dC), los Emperadores se habían conformado con el sencillo título personal de "princeps civium" ("el primero de los ciudadanos"), para mostrar su adhesión a los valores de la República (en las formas, al menos, que en el fondo no es por nada que la palabra cesarismo es sinónimo de autoritarismo). Pero Domiciano desechó este título, y prefirió llamarse a sí mismo "domine et deus" ("señor y dios").

Su biógrafo Suetonio, en las "Vidas de los doce Césares", menciona algunas crueldades varias de Domiciano: "dio también muerte a Salvio Coceyano por haber celebrado el nacimiento del Emperador Otón, tío suyo; a Mecio Pomposiano, por haber nacido bajo una constelación que, al decir de algunos, auguraba el Imperio, porque llevaba a todas partes con él un mapa del mundo y los discursos de reyes y grandes capitanes, extractados de Tito Livio, porque había, en fin, dado a esclavos los nombres de Magón y Aníbal; a Salustio Lúculo, legado en la Bretaña, por haber permitido que llamasen luculenas unas lanzas de forma nueva; a Junio Rústico, por haber escrito el elogio de Peto Traseas y de Helvidio Prisco y haberles llamado los más virtuosos de los hombres [estos hombres fueron antiguos conspiradores contra Nerón]. Hizo también percer a Helvidio hijo, con el pretexto de que en una representación intitulada París e Ione había censurado el divorcio del príncipe, y a Flavio, primo suyo, porque el día de los comicios consulares el pregonero, después de elegido Sabino, le proclamó, en vez de cónsul, emperador".

En el colmo de su paranoia, Domiciano llegó incluso a poner placas de mármol lustroso en las paredes de su palacio, para poder ver así como en un espejo lo que ocurría a sus espaldas.

También emprendió una dantesca persecusión contra los cristianos.

Finalmente, ya que ni sus propios parientes estaban seguros ante la ola de ejecuciones masivas que azotaba su reinado, Domiciano fue asesinado por un complot en que incluso su propia esposa estaba metida. Corría el año 96.

Su biógrafo Suetonio, en las "Vidas de los doce Césares", menciona algunas crueldades varias de Domiciano: "dio también muerte a Salvio Coceyano por haber celebrado el nacimiento del Emperador Otón, tío suyo; a Mecio Pomposiano, por haber nacido bajo una constelación que, al decir de algunos, auguraba el Imperio, porque llevaba a todas partes con él un mapa del mundo y los discursos de reyes y grandes capitanes, extractados de Tito Livio, porque había, en fin, dado a esclavos los nombres de Magón y Aníbal; a Salustio Lúculo, legado en la Bretaña, por haber permitido que llamasen luculenas unas lanzas de forma nueva; a Junio Rústico, por haber escrito el elogio de Peto Traseas y de Helvidio Prisco y haberles llamado los más virtuosos de los hombres [estos hombres fueron antiguos conspiradores contra Nerón]. Hizo también percer a Helvidio hijo, con el pretexto de que en una representación intitulada París e Ione había censurado el divorcio del príncipe, y a Flavio, primo suyo, porque el día de los comicios consulares el pregonero, después de elegido Sabino, le proclamó, en vez de cónsul, emperador".

En el colmo de su paranoia, Domiciano llegó incluso a poner placas de mármol lustroso en las paredes de su palacio, para poder ver así como en un espejo lo que ocurría a sus espaldas.

También emprendió una dantesca persecusión contra los cristianos.

Finalmente, ya que ni sus propios parientes estaban seguros ante la ola de ejecuciones masivas que azotaba su reinado, Domiciano fue asesinado por un complot en que incluso su propia esposa estaba metida. Corría el año 96.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Monarquía,

Personajes,

Roma Antigua

miércoles, 20 de septiembre de 2006

La verdadera historia tras "Gladiador"

La película "Gladiador", que dirigió el realizador Ridley Scott en el año 2000, tuvo el mérito de haberle dado nueva vida al venerable cine histórico y cine épico, mejor conocido también con el mote de "cine de romanos". La trama del filme está ambientada a finales del siglo II, pero aunque aparecen algunos personajes históricos, lo cierto es que hay algunos patinazos monumentales respecto del argumento, en lo que a rigor histórico se refiere.

La película "Gladiador", que dirigió el realizador Ridley Scott en el año 2000, tuvo el mérito de haberle dado nueva vida al venerable cine histórico y cine épico, mejor conocido también con el mote de "cine de romanos". La trama del filme está ambientada a finales del siglo II, pero aunque aparecen algunos personajes históricos, lo cierto es que hay algunos patinazos monumentales respecto del argumento, en lo que a rigor histórico se refiere.El argumento gira en torno a Máximo, un general romano que como recompensa por sus servicios al Emperador Marco Aurelio, es designado por éste como su sucesor. Enrabiado, su hijo Cómodo decide matar a su propio padre, y apoderarse así del trono. En cuanto a Máximus, por viscisitudes del guión termina como gladiador, comenzando así una carrera ascendente que lo llevará a convertirse en el máximo astro popular de Roma, y por tanto, el único rival digno para Cómodo. Máximo se empeñará entonces en derrocar a Cómodo, para eliminar el Imperio y restaurar la República.

Sin ánimo de criticar negativamente la película, que después de todo es un filme de entretenimiento y no un documental del History Channel, bien vale la pena desde un punto de vista histórico señalar las desviaciones más gruesas con respecto a lo que en verdad pasó:

-- Lejos de querer desposeerlo, Cómodo parece haber sido desde siempre la primera opción de Marco Aurelio para la sucesión. Con esto, Marco Aurelio rompió la tradición que se prolongaba desde Nerva (96-98 dC), según la cual cada Emperador adoptaba como sucesor al más capaz, sin que necesariamente fuera su hijo biológico. Cómodo fue el primer hijo biológico de un Emperador reinante en llegar al trono desde Domiciano (quien sucedió a su hermano Tito en 81, y era hijo de Vespasiano), y lo fue por decisión de Marco Aurelio, no en contra... y pasó lo que pasó (Cómodo fue en verdad un tirano peor que lo descrito en el filme).

-- El asesino de Cómodo no fue general ni gladiador, sino que era el profesor de esgrima del Emperador. Y lo mató por estrangulación. Parece ser, de todas maneras, que el guión original de "Gladiador" contemplaba que su protagonista fuera precisamente este individuo, y viniera del norte de Africa, justamente la región natal del asesino de Cómodo (y en donde Máximo, en la película, inicia su carrera como gladiador).

-- Una vez muerto Cómodo, no sobrevino ninguna clase de gobierno senatorial, sino una sangrienta guerra civil que duró un año. Los conjurados que mataron a Cómodo intentaron darle el gobierno a un senador apellidado Pértinax, pero al poco tiempo éste fue asesinado. Un tal Didio Juliano pagó entonces una crecida suma de dinero por apoderarse del Imperio, pero tres generales, Clodio Albino (en Bretaña), Pescenio Níger (en Siria) y Septimio Severo (en Iliria, actual Yugoslavia) se rebelaron, lo derrocaron, y luego el tercero dio muerte a los otros dos. Con lo que no hubo restauración republicana posible, porque Septimio Severo fue gobernante aún más rudo que Cómodo (aunque también más capaz).

En un detalle, este filme es rigurosamente histórico: Cómodo sí que descendió a la arena de los gladiadores a combatir como uno de ellos. Sentía particular admiración por Hércules, y de ahí que intentara repetir sus hazañas en el Circo Romano. Fue el único Emperador romano en rebajarse de esta manera (es como si hoy en día el Presidente de los Estados Unidos se pusiera a jugar fútbol americano en las ligas profesionales, para que nos entendamos).

Busca otras anécdotas relacionadas:

Cine,

Monarquía,

Roma Antigua

domingo, 27 de agosto de 2006

Muere primero y reina después.

¿Leyenda o realidad? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero no podíamos dejar de reproducir una historia tan conocida, como la de Inés de Castro, la mujer que hubo de reinar después de morir...

Transcurría el siglo XIV. Inés de Castro esta era una dama castellana que viajó a Portugal, acompañando a su prima, que contrajo matrimonio con Pedro. Este Pedro era nada menos que el heredero a la corona de Portugal. Tan fuerte fue la pasión desatada entre Inés y Pedro, que pronto la prima murió de rabia durante el parto (así aseguran las crónicas, por lo menos).

El problema es que Inés estaba emparentada con una poderosa familia que hacía sombra en Castilla y en Portugal, y por tanto era una amenaza al mismísimo rey. Se ignora si Alfonso IV, el rey de Portugal, consintió en atentar contra Inés de Castro, pero lo cierto es que tres caballeros portugueses la emboscaron y apuñalaron sin piedad alguna.

La venganza de Pedro fue terrible. Reza la leyenda que, apenas instalado como rey Pedro I de Portugal, mandó exhumar el cadáver de Inés y obligó a los cortesanos a besar la mano de la muerta, entronizándola como reina. En cuanto a los asesinos, uno pudo escapar, pero los otros dos fueron martirizados arrancándoles el corazón: uno por el pecho y el otro por la espalda. En cuanto a Pedro e Inés, éste ordenó que la tumba propia fuera construida frente a la de Inés: así, cuando ambos se levantaran de sus sepulcros en el día del Juicio Final, lo primero que verían sería el uno a la otra...

Transcurría el siglo XIV. Inés de Castro esta era una dama castellana que viajó a Portugal, acompañando a su prima, que contrajo matrimonio con Pedro. Este Pedro era nada menos que el heredero a la corona de Portugal. Tan fuerte fue la pasión desatada entre Inés y Pedro, que pronto la prima murió de rabia durante el parto (así aseguran las crónicas, por lo menos).

El problema es que Inés estaba emparentada con una poderosa familia que hacía sombra en Castilla y en Portugal, y por tanto era una amenaza al mismísimo rey. Se ignora si Alfonso IV, el rey de Portugal, consintió en atentar contra Inés de Castro, pero lo cierto es que tres caballeros portugueses la emboscaron y apuñalaron sin piedad alguna.

La venganza de Pedro fue terrible. Reza la leyenda que, apenas instalado como rey Pedro I de Portugal, mandó exhumar el cadáver de Inés y obligó a los cortesanos a besar la mano de la muerta, entronizándola como reina. En cuanto a los asesinos, uno pudo escapar, pero los otros dos fueron martirizados arrancándoles el corazón: uno por el pecho y el otro por la espalda. En cuanto a Pedro e Inés, éste ordenó que la tumba propia fuera construida frente a la de Inés: así, cuando ambos se levantaran de sus sepulcros en el día del Juicio Final, lo primero que verían sería el uno a la otra...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Crímenes y Criminales,

Edad Media,

Intrigas,

Monarquía,

Mujeres,

Personajes

jueves, 22 de junio de 2006

Nuestro imperio es el más extenso.

De alguna manera o de otra, todos los grandes imperios han tratado de presumir que son los más grandes o los más extensos. Es, por supuesto, una cuestión de prestigio para los gobernantes, el hacerse llamar con títulos llamativos y rimbombantes, que simbolicen su aspiración de ser gobernantes universales de todo lo conocido, y un poco más si se pudiera.

Así, por ejemplo, los chinos apodaron a su reino el "Celeste Imperio", porque no concebían que más allá del mundo chino hubiera civilización alguna (algo que en su tiempo era cierto, ya que su primer contacto con una civilización extranjera ocurrió hacia el año 130 a.C., cuando invadieron el Asia Central y encontraron una colonia griega suelta en Bactria, actualmente una república soviética independiente).

Cuando la ciudad de Ur unificó al mundo sumérico, se hizo llamar el "Imperio de las Cuatro Comarcas". De manera asombrosamente similar, y sin saber nada de Ur, los incas llamaron a su imperio el "reino de las cuatro regiones", o sea, "Tahuantisuyu".

Los romanos fueron más modestos. Junto con apodos como "imperator orbis" ("emperador del mundo") y similares, se referían a sus dominios con el modesto apelativo de "Mare Nostrum", en alusión a que habían logrado conquistar toda la cuenca del Mar Mediterráneo.

Así, por ejemplo, los chinos apodaron a su reino el "Celeste Imperio", porque no concebían que más allá del mundo chino hubiera civilización alguna (algo que en su tiempo era cierto, ya que su primer contacto con una civilización extranjera ocurrió hacia el año 130 a.C., cuando invadieron el Asia Central y encontraron una colonia griega suelta en Bactria, actualmente una república soviética independiente).

Cuando la ciudad de Ur unificó al mundo sumérico, se hizo llamar el "Imperio de las Cuatro Comarcas". De manera asombrosamente similar, y sin saber nada de Ur, los incas llamaron a su imperio el "reino de las cuatro regiones", o sea, "Tahuantisuyu".

Los romanos fueron más modestos. Junto con apodos como "imperator orbis" ("emperador del mundo") y similares, se referían a sus dominios con el modesto apelativo de "Mare Nostrum", en alusión a que habían logrado conquistar toda la cuenca del Mar Mediterráneo.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Monarquía

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Seguidores

Busca temas históricos en Siglos Curiosos

Absolutismo

(4)

Administración Política

(14)

Africa

(14)

Alemania

(16)

Alimentación

(13)

América Colonial

(6)

América Independiente

(1)

América Precolombina

(9)

Animales

(15)

Antártica

(1)

Anticipación del Futuro

(15)

Argentina

(2)

Arqueología

(11)

Arquitectura

(13)

Arquitectura y Urbanismo

(7)

Astrología

(4)

Astronomía

(28)

Australasia

(4)

Australia

(1)

Austria

(2)

Automóviles

(1)

Aviación

(2)

Biblia

(27)

Bibliotecas

(1)

Biología

(9)

Bolivia

(1)

Botánica

(1)

Brujería

(1)

Bulgaria

(1)

Caballería

(2)

Calendarios

(7)

Caricaturas y Cómics

(4)

Celebraciones

(1)

Chile

(97)

China

(9)

Ciencia Ficción

(12)

Cine

(42)

Civilización Andina

(5)

Civilización Arábiga

(1)

Colombia

(1)

Colonizaciones

(2)

Comunicaciones

(3)

Construcciones

(1)

Cosmovisiones

(3)

Crímenes y Criminales

(27)

Cristianismo

(20)

Cristianismo y Cristianos

(9)

Croacia

(1)

Década de 1900

(13)

Década de 1910

(17)

Década de 1920

(8)

Década de 1930

(15)

Década de 1940

(20)

Década de 1950

(12)

Década de 1960

(7)

Década de 1970

(12)

Década de 1980

(18)

Década de 1990

(11)

Década de 2000

(24)

Década de 2010

(13)

Delfines y Ballenas

(1)

Democracia

(17)

Demografía

(2)

Deportes

(7)

Derechos de Autor

(4)

Diplomacia

(3)

Discriminación

(1)

Drogas

(1)

Economía

(19)

Edad Media

(20)

Educación

(3)

Egipto

(2)

Egipto Antiguo

(12)

Electrónica

(1)

Enfermedades Mentales

(6)

Eras Geológicas

(6)

Errores Científicos

(5)

Erupciones Volcánicas

(2)

Escandinavia

(1)

Esclavitud

(4)

Escultura

(10)

Esoterismo y Ocultismo

(6)

España

(22)

Espionaje

(1)

Espiritismo

(1)

Estados Unidos

(39)

Etimología

(55)

Europeocentrismo

(3)

Evolucionismo

(8)

Existencia de Dios

(7)

Expresiones

(24)

Fanatismo Religioso

(3)

Feminismo

(3)

Filosofía

(23)

Física

(2)

Francia

(37)

Frases para el Bronce

(15)

Fraternidad Universal

(8)

Fútbol

(1)

Gatos

(6)

Genética

(7)

Genocidios

(1)

Geografía

(7)

Geología

(9)

Grecia

(1)

Grecia Arcaica

(8)

Grecia Clásica

(18)

Grecia Helenística

(6)

Grecia Medieval

(1)

Guerra

(9)

Guerra Antigua

(6)

Guerra Medieval

(10)

Guerra Moderna

(7)

Guerra Naval

(4)

Guerra Reciente

(7)

Hebreos

(3)

Heroísmo

(2)

Historia Alternativa

(4)

Historiadores

(13)

Historieta y Cómic

(7)

Holanda

(2)

Humanismo

(1)

Idioma Castellano

(2)

Idioma Griego

(9)

Idioma Inglés

(2)

Idioma Latín

(7)

Idioma Sánscrito

(1)

Idiomas Artificiales

(1)

Iglesia Católica

(8)

Ilustración

(2)

Imperio Bizantino

(12)

Imperio Británico

(2)

Imperio Español

(17)

Imperio Inca

(1)

Imperio Napoleónico

(6)

Imperio Otomano

(4)

Imperio Persa

(2)

Incompetencia Militar

(14)

India

(17)

Informática

(6)

Ingeniería

(7)

Inglaterra

(53)

Intrigas

(9)

Islam

(10)

Italia

(22)

Japón

(20)

Joyas

(2)

Judaísmo

(16)

Judaísmo y Judíos

(10)

Juegos y Pasatiempos

(4)

Juicios

(21)

Leyenda Negra

(2)

Leyendas

(7)

Leyes

(20)

Libertad de Expresión

(8)

Libertad de Religión

(4)

Lingüística

(1)

Listas de Gobernantes

(2)

Literatura

(50)

Mar Mediterráneo

(2)

Más Allá

(3)

Matemáticas

(16)

Matrimonio

(7)

Medicina

(15)

Medio Oriente

(6)

Mesianismo

(6)

Mesoamérica

(11)

Mesopotamia

(3)

México

(2)

Minería

(4)

Mitología Latinoamericana

(2)

Mitos de la Creación

(5)

Moda

(2)

Monarquía

(26)

Mongoles

(4)

Monumentos

(1)

Muertes Remarcables

(10)

Mujeres

(30)

Mundo Bíblico

(12)

Música

(10)

Música Popular

(6)

Música Selecta

(5)

Nacionalismo

(4)

Navegación

(23)

Negociados

(2)

New Age

(1)

Occidentalización

(1)

Océano Atlántico

(5)

Oceanografía

(2)

Origen de la Humanidad

(2)

Paleolítico

(1)

Paleontología

(11)

Palestina

(4)

Periodismo

(2)

Persia

(3)

Personajes

(43)

Perú

(1)

Pintura

(9)

Polinesia

(2)

Premio Nobel

(4)

Primera Guerra Mundial

(6)

Profetas

(5)

Propaganda

(3)

Pueblos del Antiguo Testamento

(4)

Pueblos y Tribus

(9)

Química

(4)

Racismo

(7)

Radiodifusión

(1)

Regiones Geográficas

(5)

Reinos Helenísticos

(1)

Religión Grecorromana

(9)

Religiones Antiguas

(3)

Renacimiento

(14)

Robótica

(2)

Roma Antigua

(42)

Romanticismo

(1)

Rusia

(12)

Sacerdotes

(1)

Sacro Imperio Romano Germánico

(2)

Satanismo

(5)

Segunda Guerra Mundial

(6)

Sexismo

(7)

Sexualidad

(20)

Siglo 05

(1)

Siglo 11

(1)

Siglo 14

(1)

Siglo 15

(2)

Siglo 16

(6)

Siglo 17

(32)

Siglo 18

(26)

Siglo 19

(56)

Siglo 20

(24)

Siglo 21

(1)

Sincretismo Religioso

(2)

Sudáfrica

(1)

Suiza

(2)

Supersticiones

(1)

Teatro

(5)

Tecnología Militar

(7)

Tecnología Nuclear

(3)

Televisión

(5)

Teología Cristiana

(5)

Terremotos

(9)

Tíbet

(1)

Universidades

(3)

Urbanismo

(14)

Vampiros

(3)

Vestimenta

(4)

Viajes y Viajeros

(13)

Zoología

(9)