Entre los personajes de la mitología griega, Helena de Troya tenía una reputación bastante poco amable. Después de todo, citando a Homero, por causa de ella se precipitaron "al Hades muchas almas valerosas de héroes, (...) presa de perros y pasto de aves -cumplíase la voluntad de Zeus", porque cuando Helena fue raptada por Paris el troyano, los griegos recolectaron un enorme ejército, le pusieron sitio a Troya, y acabaron por arrasarla (según Homero y la Mitología Griega). Acción que fue una locura porque según comenta Heródoto no sin su cuota de mala leche, "es poco conforme a la cultura y civilización el tomar con tanto empeño la venganza por ellas (...) porque bien claro está que si ellas no lo quisiesen de veras nunca hubiesen sido robadas" (Heródoto, Libro I, 4). Dicho en corto, los griegos creían que tanta sangre derramada no la valía porque Helena en definitiva era una zorra. O sea, Menelao el burlado salía ganando con deshacerse de ella. Y sin embargo...

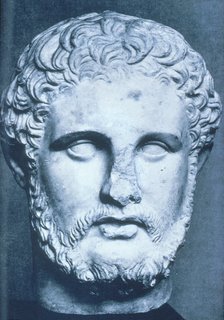

Entre el movimiento filosófico, educativo y lingüístico de los sofistas (porque todo eso eran, antes de desprestigiarse por algunas manzanas podridas y el enojo de otros filósofos rivales) floreció un tal Gorgias, en el siglo V antes de Cristo, que entre otros documentos escribió un "Elogio de Helena", opúsculo en que defiende a Helena y su reputación con un discurso que ni Perry Mason en los tribunales, óigale usted. Razona Gorgias que una posible motivación para el secuestro es la Fortuna o el mandato de los dioses. Y como es imposible para los mortales resistirse a la Fortuna o los dioses, entonces si éste fuere el caso, Helena es inocente.

Por otra parte, si la causa fue un rapto o violencia ilegal, entonces es el raptor o violento quien debe ser culpado por su acto. Culpar a la raptada o violentada es tan inicuo como culpar a la víctima y absolver al victimario (ya oigo decir a algún zafado: "es que ella andaba provocando..."). Por otra parte, si el asunto no fue de violencia sino de seducción, entonces también Helena debería ser inocente, por el poder que tiene la palabra para suscitar emociones y mover las voluntades de las personas. En el peor de los casos, Helena podría ser criticada por su error, pero no condenada por su debilidad, que es la de cualquier persona frente a un seductor excepcional. Gorgias, por su parte, opina que si fue seducida por palabras bellas, entonces sólo hay mala suerte.

Y llegamos al argumento más delicado: ¿y si Helena estaba enamorada, no resulta aún así culpable? Gorgias argumenta que no, porque los seres humanos somos esclavos de nuestras percepciones (señala él) y actuamos en conformidad a esas percepciones. Conforme a esto escribe: "marchó a Troya, como marchó, a causa de las insidias que padeció en su alma, no por voluntaria decisión de su espíritu; a causa de la inexorabilidad del amor, no por intrigas de su arte". Con todo lo antedicho, Gorgias concluye que "he borrado con mi razonamiento la infamia de una mujer; (...) he intentado destruir la injusticia de un reproche y la ignorancia de una opinión". Juzguen ustedes, estimados lectores, si lo consiguió.