Historias desopilantes, anécdotas curiosas, rarezas antiguas: bienvenidos a los siglos curiosos.

Mostrando las entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas

Mostrando las entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas

domingo, 19 de enero de 2014

El misterio de Francisco de la Torre.

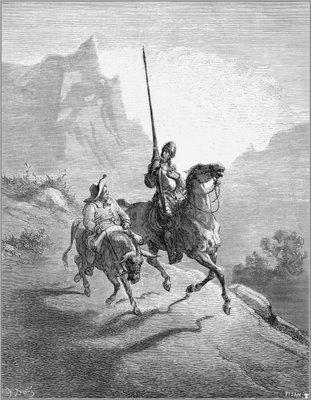

Salvo los hipsters blogueros made in Spain demasiado pagados de sí mismos que publican sus poemitas online en la actualidad, nadie duda de que la mayor constelación de grandes en las letras españolas se congregó durante el llamado Siglo de Oro Español, que usualmente suele cronometrarse entre la publicación de la Gramática de Nebrija en 1492, y la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1680. Pero en todo ecosistema hay cincuenta enanos por cada titán, y el Siglo de Oro no es la excepción. Por cada Cervantes, Garcilaso, Lope de Vega, Quevedo, el propio Calderón, etcétera, hay varios otros nombres que son conocidos apenas para el lector aficionado o para el erudito en la materia. Algunos de ellos muy buenos, claro está, que no son más conocidos únicamente por estar a la sombra de otros más grandes. Otros de ellos no tanto. Y... Francisco de la Torre, el homínido que nos ocupa.

Llamémosle homínido sólo por si de verdad existió, ya que ni siquiera de eso estamos seguros. La primera referencia segura que se tiene de él, es la publicación de un Greatest Hits por parte de Francisco de Quevedo. El propio Quevedo refiere cómo los textos llegaron a sus manos: encontró el manuscrito en manos de un librero que se lo vendió con desprecio. Parece ser que el manuscrito había sido escondido ahí por alguien más, que había hurtado lo mejor del material y lo había hecho pasar por propio. El manuscrito venía aprobado por Alonso de Ercilla, lo que lo fecha con anterioridad a 1594, año del fallecimiento del autor de "La Araucana". El nombre del poeta figuraba en cinco partes, pero alguna mano misteriosa lo había manchado de tinta, e incluso había tratado de ennegrecer dicha tinta con humo. Quevedo consiguió figurarse el nombre, Francisco de la Torre, aunque podemos preguntarnos cómo lo logró si el malhechor se tomó tantas delicadezas para borrarlo. Da para un capítulo CSI: Madrid, supongo. Por si las dudas, Quevedo se agenció una nueva aprobación, y publicó los poemas en cuestión bajo el nombre de su autor originario. Su supuesto autor originario al menos.

En consecuencia, no se sabe ningún dato biográfico cierto sobre Francisco de la Torre: dónde y cuándo nació, en dónde se educó, en qué trabajó, en qué circunstancias compuso los versos, cuándo y cómo falleció. Algunos eruditos de los siglos XIX y XX se han abocado al estudio minucioso de sus versos para inferir algún dato en concreto del autor, pero en vano: todos los datos que aportan, son conjeturas sin otra base con la cual corroborarlas. Para colmo, por desgraciada coincidencia (aunque a estas alturas uno se pregunta si es coincidencia o hay algo más), hay otro Francisco de la Torre a finales del siglo XV y comienzos del XVI, pero éste era músico, no poeta, hasta donde sabemos a lo menos (además de que no habría podido vivir tanto como para conseguir que Alonso de Ercilla leyera su material en vida). Incluso hay quien dice que el libro mismo habría sido alguna clase de elaborado embuste, sea de Quevedo o sea de alguien más, que por una razón u otra prefirió atribuirle el material a un prestanome o incluso inventándose el poeta desde la nada. El misterio está servido.

¿Y qué tan buen autor era el ínclito? El lector podrá buscar poemas suyos en Internet, caso de que los haya, pero por si no encuentra, aquí le dejamos con un soneto. Es lo menos que podemos hacer por un poeta bastante bueno, que tuvo la desgracia de ser oscurecido por otros mayores, y que además vaya a saber por qué razones no pudo o no quiso publicar con su propio nombre:

Bella es mi ninfa si los lazos de oro

al apacible viento desordena,

bella, si de sus ojos enajena

el altivo desdén que siempre lloro;

bella, si con la luz que sola adoro

la tempestad del viento y mar serena;

bella, si a la dureza de mi pena

vuelve las gracias del celeste coro.

Bella si mansa, bella si terrible,

bella si cruda, bella esquiva y bella,

si vuelve grave aquella luz del cielo.

Cuya beldad humana, y apacible,

ni se puede saber lo que es sin vella, [*]

ni vista entenderá lo que es el suelo.

[*] Sic en el original.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Literatura,

Siglo 16

domingo, 28 de octubre de 2012

Cuando Rusia vendió buques de guerra a España.

¿Rusia vendiéndole buques de guerra a España? Sí, sí sucedió... Esta es otra de esas extrañas y pintorescas anécdotas relativas a la geopolítica de Europa. Volvamos en el tiempo al año 1817. Napoleón Bonaparte había sido derrotado en toda regla, y los diplomáticos europeos se habían repartido el continente como pedazos de tarta en el Congreso de Viena de dos años antes. De dicho Congreso salió la Santa Alianza, la liga de monarquías europeas (que no de naciones: los de la Santa eran cualquier cosa menos demócratas, por el contrario eran absolutistas de viejo cuño y terror sagrado a tope) que se comprometía a defenderse mutuamente de esos asquerosos inútiles subversivos que amenazaban con traer el gobierno del populacho indecente a nuestras buenas y santas naciones, trastocando nuestro buen y pacífico orden interno otorgado nada menos que por la Voluntad de Dios, etcétera. Es en este clima que se suscitó nuestra historia.

España, ni qué decirlo, estaba en un estado lastimoso. Había librado una guerra de seis años contra el invasor francés, y aunque habían conseguido que los napoleónicos salieran por pies, en el camino había quedado devastado el país, arruinada la industria, desangrado el tesoro público, y exiliado Francisco de Goya para colmo de males. La escuadra que según un informe de 1796 había alcanzado a las 198 naves, se había resentido sobremanera, por supuesto, en parte por la lucha de las naves contra la superior armada inglesa, y en parte porque en estado de guerra apenas había tiempo o recursos para mantener las naves a flote, o reemplazar las bajas echadas a pique. Y en estas críticas circunstancias, España todavía tenía la misión de salvar su imperio latinoamericano, que ardía en rebeliones desde México hasta Chile. Es en estas circunstancias que los rusos le echaron un cable a los españoles, en concreto a través del embajador Tattischef, lo que se concretó en la adquisición de once naves de guerra que, según el inventario, estaban nuevas y en perfectas condiciones. La negociación fue llevada a cabo por correspondencia de alto nivel entre Fernando VII de España y Alejandro I de Rusia. De tan alto nivel, en efecto, que los últimos en enterarse fueron las buenas gentes del ministerio de marina. La operación fue financiada sacándole una tajada a la indemnización que los ingleses le pagaron a los españoles a cambio de la abolición del comercio de esclavos y el reconocimiento a que las naves españoles se dejaran registrar para el efecto.

Las primeras señales de alarma estallaron cuando las naves recalaron en Londres. La prensa inglesa no tardó en informar que las naves rusas eran básicamente inservibles. Al arribar las naves a Cádiz, comenzó la rumorología en idéntico sentido, pero la Gaceta de Madrid publicó el 28 de febrero de 1818 que las naves estaban en óptimas condiciones y listas para operar, y punto final. El problema es que al momento de la verdad, el grueso de las naves rusas no pudieron siquiera salir de Cádiz, o las que lo consiguieron, regresaron a poco con enormes averías. Al último los españoles se rindieron, y en los años subsiguientes hasta 1823, todas estas naves (bueno, las que seguían en poder de los españoles, como veremos), acabaron desguazadas.

Solamente una de estas naves consiguió la hazaña de llegar hasta el Océano Pacífico. Se trataba de una fragata construida en San Petersburgo en 1813 y llamada Patricio, antes de que en Cádiz fuera rebautizada como Reina María Isabel, en homenaje a la segunda esposa de Fernando VII, doña María Isabel de Portugal, la que incidentalmente, como si una maldición persiguiera a las naves rusas, fallecería a los veintiún años el 26 de Diciembre de 1818, en la entonces riesgosa labor de dar a luz. Para esas fechas, la fragata que homenajeaba a la reina ya no era parte de la escuadra española: en el mes de Octubre anterior se había engarzado en lucha con la entonces todavía novel escuadra chilena, había acabado capturada por los chilenos, rebautizada como "O'Higgins", y peor aún, había sido utilizada en batalla contra otras naves españolas... Por si alguien quiere seguir la cansina historia, en 1826 esta fragata fue vendida al que iba a ser su cuarto dueño, Argentina, pero en ruta hacia Buenos Aires, en el Cabo de Hornos, terminó por irse a pique y descansar en definitiva de su ajetreada historia...

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Imperio Español,

Navegación

jueves, 25 de octubre de 2012

Una resolución jocosa de un militar español.

Hace su tiempo atrás acá en Siglos Curiosos nos referimos a Mariano Osorio, el penúltimo gobernador español de Chile, quien ejerció entre 1814 y 1815, y su peculiar estilo para redactar resoluciones administrativas. Pero el historiador decimonónico chileno Diego Barros Arana se las arregla para recordar al respecto a un español llamado Tomás de Morla. No sólo Morla y Osorio eran ambos andaluces de terruño y militares de profesión, sino que además, Mariano Osorio había sido discípulo de Tomás de Morla en la Escuela de Artillería de Segovia. Sin embargo, la hoja de servicios de ambos resulta divergente desde la invasión napoleónica. Mientras que Osorio se unió a los patriotas que lucharon por expulsar al invasor francés, y después emprendió acciones militares en Latinoamérica al servicio de la Reconquista española, Tomás de Morla defeccionó del bando español y pasó a servir a los franceses.

Digamos también de paso, para terminar de perfilar a nuestro personaje, que Morla dejó para la posteridad un tratado sobre artillería en tres tomos, más un tomo adicional de láminas.

Pero no es por eso que traemos a colación a don Tomás de Morla, sino por una resolución que rescata Diego Barros Arana, en la que también se expresa en verso... Citando a otro historiador, Barros Arana dice que Morla era "bufón a veces en sus providencias". Y menciona como ejemplo la queja de un vecino de Sevilla, sobre que una academia de baile le resultaba molesta. La respuesta de Morla:

"Siga la danza

Baile el danzante,

Y tenga paciencia el suplicante. Morla"...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Administración Política,

España

jueves, 21 de junio de 2012

Feijoo defiende a las mujeres.

Desde los tiempos de la Ilustración se ha aducido una y otra vez el carácter misógino de la Iglesia Católica, avalado por algunos textos bíblicos, así como por un puñado de quemantes declaraciones por parte de los iluminados Padres de la Iglesia (la misoginia de San Agustín era para no creerla). Pero aunque no se crea, hubo frailes que sí defendieron a las mujeres. Entre ellos, el benedictino español Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). Aunque claro, debemos tener presente que Feijoo no era sólo hombre de Iglesia, sino también un progresista y casi, casi, un ilustrado. Sus ideas sobre las mujeres las vierte en un ensayo cuyo sólo título es revelador: "Defensa de las mujeres".

Las primeras palabras son casi una declaración de intenciones: "En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda: defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres, pues raro hay que no se interese en la precedencia de su sexo con desestimación del otro". Luego recorre el desprecio masculino por la mujer, desde señalando la absurda creencia coránica de que la mujer no entraría al Paraíso sino que se quedaría afuera mirando como su marido se solaza con las 72 huríes, hasta la inconsecuencia de los autores que critican a la mujer con sus obras y se solazan con ellas en sus vidas (cita a Bocaccio, el autor del "Decamerón", y al trágico griego Eurípides). Luego de lo cual declara: "No niego los vicios de muchas. Mas, ¡ay si se aclarara la genealogía de sus desórdenes!; ¡cómo se hallaría tener su primer origen en el porfiado impulso de individuos de nuestro sexo! Quien quisiera hacer buenas a todas las mujeres, convierta a todos los hombres".

Uno de los mejores pasajes, lo hace contestando la afirmación de que "la Cava indujo la pérdida de toda España, y Eva la de todo el mundo". La Cava, según el Romancero, es la hija de Don Julián, el conde felón que dejó pasar a las tropas árabes contra España en 711 para vengarse de Rodrigo, el último rey visigodo, que había "afrentado" a la chica (vamos, que la había violado). Pero, razona Feijoo, la felonía es de Don Julián, porque la Cava lo único que había hecho fue manifestarle a su padre la afrenta, sin tratar de persuadirle de que cometiera una traición semejante, y por tanto, la responsabilidad es toda de Don Julián. Razona de manera análoga respecto de Eva, porque el responsable último de la Tentación no fue ni Adán ni Eva, en definitiva, sino una criatura de sagacidad superior a ambos.

Respecto del entendimiento, Feijoo es tajante, y condena sin remisión a los tratadistas que rebajan el intelecto de la mujer respecto del hombre, incluso a lo puramente instintivo y poco más. Después de mencionar que las mujeres podían escribir apologías de su propio género (cita el tratado "Excelencia de las mujeres, cotejada con los defectos y vicios de los hombres", escrito por Lucrecia Marinella, "docta veneciana"), concluye que todos los tratadistas que rebajan a la mujer son hombres. Y por tanto: "lo cierto es que ni ellas ni nosotros podemos en este pleito ser jueces, porque somos partes; y así, se habría de fiar la sentencia a los ángeles, que, como no tienen sexo, son indiferentes". Critica el principal argumento machista, de que las mujeres no sirven más que para ordenar la casa, diciendo que si su actividad se reduce a eso (por motivos sociales, podríamos añadir), eso no es prueba de que no podrían servir para otra cosa. Y añade: "Es notoriedad de hecho que hubo mujeres que supieron gobernar y ordenar comunidades religiosas; y aun mujeres que supieron gobernar y ordenar repúblicas enteras". Nada mal, viniendo de alguien que era varón, católico, sacerdote, del siglo XVIII, y además de ese país con tupido de obras literarias acerca de "vengar el honor" como lo es España...

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Ilustración,

Mujeres,

Siglo 18

jueves, 31 de mayo de 2012

La endogamia que parió a Carlos II.

Es un tópico común, tratándose de Historia de España, señalar que las taras médicas con las que cargaba el pobre Carlos II de España (monarca entre 1665 y 1700) son producto de la endogamia practicada durante dos centurias al interior de la Dinastía Habsburgo (de la que Carlos fue su último representante en España, porque entre otras afecciones físicas y mentales, era impotente). ¿Hasta qué punto esto era así? Un simple repaso a las relaciones de Carlos II con sus antecesores en la corona hispánica resulta iluminador al respecto.

Carlos II era hijo de Felipe IV (reinó entre 1621 y 1665). Pero la madre de Carlos II, doña Mariana de Austria, era hija de María Ana de Austria, que a su vez era hermana de Felipe IV. O sea, dicho en otros términos, Felipe IV era a la vez padre de Carlos II (por línea paterna), y también tío abuelo (por línea materna). Si lo encuentran complejo, vayan acostumbrándose porque esta es la relación más sencilla de todas. De hecho, no vamos a detallarlas absolutamente todas porque sería inmanejable dentro de los límites de este posteo.

Felipe IV a la vez era sucesor de Felipe III (1598-1621). Este Felipe III era a la vez abuelo de Carlos II (a través de Felipe IV), y también bisabuelo (a través de María Ana y Mariana de Austria). Una generación antes tenemos a Felipe II (1556-1598), quien en línea directa era bisabuelo de Carlos II (a través de Felipe III y Felipe IV), pero también era su tatarabuelo (a través de Felipe III, María Ana de Austria y Mariana de Austria)... y agárrense, además era su tío tatarabuelo porque Felipe II era también tío abuelo de su hijo Felipe III (la madre de Felipe III era Ana de Austria, que a la vez era hija de María de España, que era hermana de Felipe II). A estas alturas del partido, si no quieren estar completamente perdidos, harían bien en sacar un lápiz y un papel para trazar el árbol genealógico, y entender así gráficamente esta maraña de padres, abuelos, tíos, etcétera.

Sigamos aún más arriba. El padre de Felipe II era el celebérrimo Carlos I de España (1516-1556) y V de Alemania (1519-1556). Contemos en cuántas generaciones era ancestro Carlos I de Carlos II: cuatro (o sea, tatarabuelo, a través de Felipe IV, Felipe III y Felipe II), cinco (reemplazando a Felipe IV por María Ana y Mariana, o bien reemplazando a Felipe II por Ana y María), o seis (reemplazando a ambos monarcas por las líneas femeninas ya señaladas).

Y ahora sí que se pone buena la cosa: vamos a subir otro nivel más, hasta Felipe el Hermoso y Juana la Loca, ambos los padres de Carlos V. Aquí, reseñar los linajes escapa de los límites del posteo, por una sencilla razón: ellos no sólo son ancestros de Carlos II por las líneas que hemos reseñado (la línea paterna), sino también por la línea materna, la de Mariana de Austria. De hecho, Mariana de Austria desciende de TRES hijos de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que por lo tanto eran hermanos entre sí: de Carlos I, del Emperador Fernando I, y de Isabel de Austria. Un conteo simple permite decir que se puede llegar por ascendencia de hijos a padres, desde Mariana de Austria (madre de Carlos II, recordemos) hasta Felipe el Hermoso y Juana la Loca, nada menos que a través de ¡¡¡nueve!!! líneas genealógicas distintas, maternas y paternas. A las cuales debemos sumar cinco líneas más por el lado paterno, para llegar a la fantástica suma de 14 LÍNEAS GENEALÓGICAS que conducen desde Felipe el Hermoso y Juana la Loca hasta Carlos II (si ningún ancestro se repite, obviamente sólo podía haber una línea genealógica que condujera desde el ancestro hasta su descendiente...).

Terminemos con un breve cálculo matemático. Se supone que cada persona tiene dos progenitores, y cada uno aporta la mitad del material genético (50%). Si los progenitores no se repiten, entonces en cada generación hacia atrás se duplica la cantidad de progenitores (2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos...) y consecuentemente se demedia la cantidad de material genético (50% por cada padre, 25% por cada abuelo, 12,5% por cada bisabuelo...). Ahora bien, si un mismo progenitor se repite, obviamente va a aportar material genético en el grado de ascendencia por todas las líneas le corresponda (por ejemplo, Felipe III al ser abuelo y bisabuelo de Carlos II aportó 25%+12,5% del material genético de su nieto/bisnieto, o sea, un 37,5% en total). Siguiendo este razonamiento, si sumamos lo que cada linaje que lleva desde Carlos II hasta la dupla conformada por Felipe el Hermoso y Juana la Loca sumó al material genético de Carlos II (¡y si las cuentas están correctas!), resulta que dicho matrimonio aportó nada menos que un 40,625% del material genético de Carlos II (o sea, un 20,3125% por parte de Juana y lo mismo por parte de Felipe). En condiciones normales, a cinco generaciones de distancia esa cantidad debería haber ascendido apenas a 6,25%, a seis generaciones a 3,125%, y a siete a un irrisorio 1,5625%. Dicho en otros términos, tanto Felipe el Hermoso como Juana la Loca aportaron cada uno casi tanto material genético a Carlos II como si hubieran sido abuelos suyo cada uno, o sea, estando a dos generaciones de distancia, no a cinco, seis o siete (20% es casi el 25% que aporta cada abuelo). Considerando la no muy estable salud mental de Juana la Loca, además de algunos otros defectillos genéticos variados presentes en la Casa de los Austrias, no es nada de raro que en el pool genético del pobre Carlos II se haya juntado lo que en otros términos sería una pesadilla de laboratorio genético...

jueves, 19 de enero de 2012

Los errores geográficos de Cristóbal Colón.

Ignoro si hoy en día los niños seguirán siendo amamantados con las viejas leyendas sobre Cristóbal Colón, o sobre si pelis como "1492: La conquista del paraíso" o documentales de The History Channel conseguirán abrirse paso hasta ellos para ilustrarlos algo más, pero no deja de ser curioso echarle un vistazo a la mitología alrededor del viaje de Colón. Todos conocemos la historia de como Cristóbal Colón era poco menos que un héroe del conocimiento en una edad de ignorancia, defendiendo que la tierra es redonda y se podía llegar a las Indias por el oeste, con todos los cortesanos gritando que la Tierra es plana. Conocemos también la historia de cómo Colón probó su teoría parando un huevo sobre su cáscara, etcétera. Y la historia de cómo la reina Isabel empeñó sus joyas para apoyar un viaje, contra el consejo de todos los cortesanos. Por supuesto, todo esto es mitología histórica a niveles groseros. La realidad es un poco más prosaica, aunque tiene su punto de interés repasarla.

La idea de que los medievales creían en una Tierra plana, es una falsedad absoluta. La geografía de la época se basaba en la obra de los griegos, en particular de Aristóteles, y mucho más en particular de Claudio Tolomeo. Ambos postulaban una Tierra redonda (en lo que estaban errados, y ésa fue la Revolución Copernicana, es que la consideraban el centro inmóvil del universo). Además, la evidencia de que la Tierra es redonda, está disponible para cualquier marino que haya observado la curvatura del horizonte, o cómo desaparece una nave (o la tierra firme) al navegar, siempre "desde abajo hacia arriba", y no empequeñeciéndose a lo lejos como sería en una tierra plana. El punto en discusión era el verdadero tamaño de la Tierra. Se conocían los cálculos de la circunferencia terrestre de Eratóstenes, pero había debate sobre la unidad de medida. Colón se basó en la estimación de un geógrafo llamado Posidonio, que basado en este error, estimaba una Tierra de un tamaño menor al real. El irónico resultado de esto es que, de no haber emergido fuera de todo cálculo América entre Asia y Europa (por la vía occidental, se entiende), Cristóbal Colón jamás hubiera llegado a ninguna parte. Pero nadie pensaba en serio que Colón se fuera a desbarrancar por el borde del mundo en una catarata infinita o algo así (cuando mucho, que se le iban a acabar el agua o las provisiones y la expedición iba a morir de inanición... pensándolo bien, ESO también es un punto).

En algún punto de la mitología de Colón, se supone, éste trató de poner en ridículo a sus oponentes parando un huevo. Todos los demás trataron de pararlo de una manera u otra, hasta que se rindieron por imposible. Colón entonces, porque es el genio y héroe del cuento, rompe un pedacito de cáscara, y basado en esto, lo pone en pie. La leyenda es muy bonita... sólo que parece haber sido copiada de otra parte. En concreto, de un relato acerca de Filippo Brunelleschi, acerca de cómo éste proponía erigir la cúpula de la Catedral de Florencia. Si realmente el relato de Colón fue adaptado desde el relato de Brunelleschi, como parece ser, entonces el incidente debió ocurrir cerca de TRES CUARTOS DE SIGLO antes del viaje de Colón (el concurso para determinar quién erigiría la cúpula, ocurrió en 1419).

Finalmente, es falso que la corona de Castilla estuviera tan pobre, que la reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas para financiar el viaje. En realidad, se ha dicho que el costo de armar las tres naves era más o menos similar al de un par de banquetes reales (dato que no he terminado de contrastar, pero que supongo no lejano a la realidad, o de otro modo no se explica la facilidad con que los españoles zarparon como langostas para América en el siglo XVI, financiándose caballos, armaduras y mosquetes como privados, y a diferencia de Colón sin fondos públicos de por medio). Por otra parte, es de presumir que las arcas fiscales de Castilla estarían algo más saneadas que en años precedentes, después de que a comienzos de ese mismo 1492 habían conquistado militarmente el reino de Granada, cayendo sus riquezas y cesando el ítem presupuestario "gastos de guerra contra los infieles ¡Santiago y a ellos!" dentro de presupuesto anual de la Corona.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Geografía,

Leyendas,

Navegación,

Viajes y Viajeros

domingo, 10 de julio de 2011

Nissim ben Abraham el mesías hispanojudío.

Avila, siglo XIII. Cristianos y judíos viven más o menos en paz, tanto como podía pretenderse en aquellos años (la tolerancia religiosa, sabido es, no era un rasgo característico de los cristianos medievales). Entre esta gente hay un hombre más o menos simple e ignorante llamado Nissim ben Abraham. En apariencia, es la última persona que podría en algún minuto pretender ser el mesías, en particular habida cuenta de que entre los judíos medievales, el reclamo de mesianismo viene acompañado muchas veces por un interés por la cábala, el esoterismo, el ocultismo, etcétera. Pero... sucedió.

De pronto, de la noche a la mañana, Nissim ben Abraham sufrió un cambio rotundo de personalidad: un ángel le ha hecho una serie de revelaciones. Entre los judíos, se supone que el mesías no debe proclamarse a sí mismo, sino que debe ser reconocido por sus discípulos (sin perjuicio de que algún que otro mesías ha impulsado la cosa: "digan quien soy", "adivinen qué", "¿se te ha ocurrido que a lo mejor yo...?"). El caso es que Nissim ben Abraham comenzó a comportarse como un iluminado, y escribió distintos textos cabalísticos, proféticos... etcétera. La comunidad judía se dividió: por un lado Salomón ben Aderet, un reconocido cabalista judío, manifestó su más profundo rechazo, mientras que algunos judíos, desconcertados, lo siguieron.

La historia de Nissim ben Abraham terminó de una manera un tanto bochornosa. Anunció que el mesías se revelaría finalmente en 1295. Probablemente pensaba ser proclamado él mismo (recuérdese: un mesías judío no se puede proclamar a sí mismo como tal). El día en cuestión, la sinagoga de Avila se llenó de gente lista para ver el espectáculo de los espectáculos. Y lo que vieron de pronto fueron...

...cruces. ¿Alucinación colectiva, una broma de algún infiltrado cristiano, una operación preparada por el mismísimo Nissim ben Abraham? Ignoramos la respuesta. El caso es que algunos judíos, indignados, se retiraron, pero otros lo vieron como una señal y optaron por hacer lo obvio en esas circunstancias, o sea, convertirse al Cristianismo. En cuanto a Nissim ben Abraham, desapareció de la Historia: no sabemos nada más de él. Dejándonos de paso con una serie de interrogantes sobre su breve y curiosa epopeya.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Judaísmo,

Mesianismo

jueves, 5 de mayo de 2011

Corín Tellado.

El escritor más leído en español... ¿Miguel de Cervantes? Probablemente no, y eso que Cervantes cuenta con la gran ayuda de ser "lectura obligatoria" en todos los colegios hispanohablantes desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, además de los peninsulares. El puesto se lo pelea mano a mano... ¿el Arcipreste, Fernández de Moratín, Pío Baroja...? ¡No! Nada menos que una escritora de folletines romanticones, la incombustible Corín Tellado (1926-2009).

El escritor más leído en español... ¿Miguel de Cervantes? Probablemente no, y eso que Cervantes cuenta con la gran ayuda de ser "lectura obligatoria" en todos los colegios hispanohablantes desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, además de los peninsulares. El puesto se lo pelea mano a mano... ¿el Arcipreste, Fernández de Moratín, Pío Baroja...? ¡No! Nada menos que una escritora de folletines romanticones, la incombustible Corín Tellado (1926-2009).Esta escritora nació con el nombre muy cristiano y pechoño de María del Socorro Tellado López, de donde pasó a ser conocida como Socorrín, y de ahí a Corín había sólo que adelantarse al lenguaje chat en eso de comerse letras. Para completar la figura, Corín estudió en un colegio de monjas de Cádiz. Empezó a escribir a muy temprana edad, y acabó publicada un poco empujada por las circunstancias: su padre había fallecido, la familia tenía problemas económicos, y un poco por buscarse la vida, vendió a la editorial Bruguera (hoy tristemente extinta) su novela "Atrevida apuesta". Un año después, la editorial la contrató para escribir una novela corta por semana. A partir de ahí empezó. La revista Vanidades hizo el negocio del siglo contratándola para escribir dos novelas cortas inéditas al mes: las ventas se elevaron de 16.000 a 68.000 ejemplares quincenales.

¿El secreto del éxito? La simplicidad. Al revés que muchos escritorzuelos con ínfulas en lengua castellana, Corín Tellado privilegió siempre la sencillez. Sus historias eran simples y directas: dramones románticos con final feliz. Todo, escrito en un estilo plano y llano, sin darle demasiadas vueltas. Además, cosa rara dentro del género, sus historias no estaban ambientadas en parajes exóticos con atrevidas princesas o apuestos piratas, sino que eran personajes del aquí y del ahora: en muchos sentidos, Corín Tellado resultó ser a la larga una cronista de las transformaciones sociales y los cambios de mentalidad contemporáneos a su carrera literaria, que se extendió por toda la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, porque escribió como una máquina sin parar (en una ocasión, afectada por una enfermedad renal, aunque no podía escribir, se las ingenió para dictarle sus textos a una nuera, que los pasó en limpio y llevó a la editorial). Un día dijo de manera bien clara: "Escribo para entretener al lector y no me avergüenzo por ello".

Pero la maestra de la literatura romántica en español, curiosamente fracasó en su propia historia de amor. En 1959, con 33 años, se casó con un tan Domingo Egusquizaga. Aunque tuvieron dos hijos, el matrimonio fue desgraciado, y se acabó a la vuelta de tres años. Según Corín Tellado, se separaron porque él, vasco macho tradicional ezpañóh, no soportaba que ella ganara más que él. Y a partir de entonces, según dijo, debió escribir "más con la imaginación que con la experiencia"...

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Literatura

jueves, 12 de febrero de 2009

Complicaciones de volar un puente.

El arte tiende a ser una actividad solitaria: el pintor en su taller (con modelos desnudas, de preferencia, claro está), el escritor frente a su pluma de ganso, su Olivetti o su PC... Pero el cine, al revés, implica crear arte en colectivo. Algunas películas podrán haber sido creadas con escasez de medios, pero aún así requiere la cooperación de muchos técnicos en varios rubros distintos. Desgraciadamente, entre poner de acuerdo a tanta gente para hacer tal o cual cosa, suelen ocurrir accidentes. Uno de los costosos, ocurrió en la filmación de "El bueno, el malo y el feo", el clásico Spaghetti Western protagonizado por Clint Eastwood.

A pesar de ser largamente sindicada como italiana por ser un Spaghetti Western, por estar Sergio Leone de director, y por tener soundtrack de Ennio Morricone, lo cierto es que "El bueno, el malo y el feo" fue una coproducción entre capitales italianos, alemanes y españoles. Así es como el equipo productor arribó a España para rodar. Quienes hayan visto la peli recordarán que parte importante de la trama transcurre alrededor de las peripecias de los protas para volar un puente, en medio de la Guerra Civil de Estados Unidos (sí, un director italiano con capitales alemanes rueda en España una escena de yankis contra sudistas... ¡misterios del cine!). Para la escena, los esforzados ingenieros militares españoles levantaron todo un puente, simplemente para volarlo después. Como siempre las escenas que implican dinamitar cosas (automóviles, puentes, lo que sea) tienden a ser monetariamente costosas, sólo cabe hacer una sola toma, o los costos se encarecen astronómicamente, de manera que se pusieron todos de acuerdo para que saliera a la primera y sin error. La señal era que Sergio Leone diría "Vai!" ("¡Vamos!"), por un walkie-talkie, y entonces el capitán de los ingenieros militares que habían construido el puente, tendría el honor de presionar el detonador y volarlo a dinamitazo limpio.

El problema es que de pronto, por el mismo canal de walkie-talkie, un cualquiera del equipo técnico de la película le dijo a otro cualquiera "Vai! Vai!", refiriéndose a otro asuntillo completamente distinto. El capitán, con obediencia militar, creyó que Sergio Leone estaba dando la señal, y pulsó el detonador. El puente fue volado, y no había ninguna cámara rodando. Suerte hubo que tampoco había nadie ni en el puente ni en sus cercanías, así es que no hubo lesionados ni muertos que lamentar. Sergio Leone, furioso por supuesto, despidió al sujeto en cuestión. Pero el capitán, avergonzado en su honor militar, se comprometió a reconstruir por completo otra vez el mismo puente, mientras Sergio Leone rodaba otras escenas. La única condición que puso, es que el pobre desgraciado que había dado origen al problema fuera recontratado, a lo que Leone accedió. De esta manera el técnico volvió al set, Leone grabó otras escenas, el puente fue reconstruido... Y fue volado por segunda vez, ahora sí con todas las de la ley, con cámaras grabando la detonación.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Cine,

Década de 1960,

España

jueves, 4 de diciembre de 2008

García de la Cuesta y los ingleses.

Durante los seis años que van desde 1808 a 1814, los españoles consiguieron resistir con ímpetu la arremetida de una ocupación napoleónica frente a la cual tan poco alemanes e italianos habían conseguido tratando de enervarla. Pero la defensa española contra los franceses se vio gravemente lastrada por la actitud de Gregorio García de la Cuesta, el comandante supremo de las fuerzas españolas, quién durante la parte de la conducción de la campaña que le tocó dirigir, fue más un lastre que un beneficio para sus propios hombres.

Durante los seis años que van desde 1808 a 1814, los españoles consiguieron resistir con ímpetu la arremetida de una ocupación napoleónica frente a la cual tan poco alemanes e italianos habían conseguido tratando de enervarla. Pero la defensa española contra los franceses se vio gravemente lastrada por la actitud de Gregorio García de la Cuesta, el comandante supremo de las fuerzas españolas, quién durante la parte de la conducción de la campaña que le tocó dirigir, fue más un lastre que un beneficio para sus propios hombres.Gregorio García de la Cuesta había nacido en 1741, y por lo tanto cumplía 67 años en el año de la invasión napoleónica a España. Entró en guerra apenas durante la Guerra de la Primera Coalición contra Napoleón (1793-1797), pero no tuvo una real oportunidad sino hasta la invasión napoleónica. Libró algunas batallas, y no obtuvo ninguna victoria o derrota que fuera decisiva. El 26 de Marzo de 1809, durante la Batalla de Medellín, sufrió un accidente decisivo, cuando fue herido en pleno combate, y luego pisoteado por su propia caballería. Prosiguió en el mando, eso sí, pero casi como un completo inválido, algo que si es complicado en un oficial al mando de por sí, es peor aún si se trata de un oficial de caballería, que supuestamente debe montar a caballo para liderar las operaciones.

Ni corto ni perezoso, García de la Cuesta decidió entonces hacerse transportar por un coche enorme y pesado, que era tirado por nueve mulas. Huelga decir que la movilidad de su ejército se resintió gravemente con esto. Además, estaba incapacitado para inspeccionar y reconocer por sí mismo el terreno, condición esencial para que un ejército pueda aprovechar las oportunidades del campo de batalla al máximo. Gregorio García de la Cuesta se refugió entonces en un verdadero mundo de fantasía sobre la marcha de la guerra, y tomaba sus decisiones militares basados en sus especulaciones mentales.

García de la Cuesta debió unir fuerzas con el Duque de Wellington, el gran estratega inglés que años después le infligiría la derrota decisiva a Napoleón Bonaparte en la Batalla de Waterloo, y que por esos años prestaba su asistencia con sus tropas a la causa española en la península ibérica. A pesar de que García de la Cuesta veía a Wellington poco menos que como un aprendiz, Wellington trató al militar español con enorme tacto, minimizando hasta cierto punto los roces entre las tropas inglesas y españolas. Aún así, en los preparativos de la Batalla de Talavera, librada entre los días 27 y 28 de Julio de 1809, no fue necesario un intérprete entre Wellington y García de la Cuesta: cualquier sugerencia que hacía el inglés, García de la Cuesta la respondía con un enfático "¡No!". Años después, con delicadeza, Wellington diría de García de la Cuesta que era "tan obstinado como lo sería cualquier caballero al frente de su ejército", y "demasiado viejo y carente de talento para conducir de forma adecuada los confusos y grandes asuntos que comporta una batalla".

El ciertamente macabro espectáculo que daba este viejo porfiado e inválido guiando un ejército de manera tan desastrosa, acabó en 1810, cuando un derrame cerebral obligó al anciano general a retirarse. Falleció un año después, a consecuencias del mencionado derrame.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Guerra Moderna,

Imperio Napoleónico,

Incompetencia Militar,

Siglo 19

jueves, 11 de septiembre de 2008

Los españoles y el Himno Nacional de Chile.

Como cualquier guerra, la Guerra de Independencia de Chile (librada entre 1810 y 1818) produjo hondos sentimientos y resquemores entre ambos beligerantes. No es raro entonces que en la primera mitad del siglo XIX, y hasta bien avanzada la segunda mitad, hubiera un hondo sentimiento antihispánico en la mentalidad chilena. Y el Himno Nacional de Chile no se libró de esto. La primera letra del Himno Nacional de Chile fue escrita por Bernardo de Vera y Pintado, y su texto era agresivamente antihispánico. Era posible encontrar versos como los siguientes, entre otras perlas: "El cadalso o la antigua cadena / Os presenta el soberbio español: / Arrancad el puñal al tirano / Quebrantad ese cuello feroz" (Estrofa I), "Ciudadanos, mirad en el campo / El cadáver del vil invasor... / Que perezca ese cruel que el sepulcro / Tan lejano a su cuna buscó" (Estrofa IV), "Esos monstruos que cargan consigo / El carácter infame y servil / ¿cómo pueden jamás compararse / con los héroes del cinco de abril?" (Estrofa VII, el 5 de Abril de 1818 es la fecha de la batalla de Maipú en que se aseguró en definitiva la independencia de Chile). Y así el himno sumaba y seguía sobre el bello y bonito Chile asolado por las malvadas huestes del conquistador. Sin parar mientes en que todos los independentistas eran criollos, es decir medio españoles, porque en Chile la independencia fue cualquier cosa menos un levantamiento de la población indígena, nativa, autóctona u originaria...

Irónicamente, la primera vez que se entonó la Canción Nacional, la música no estaba lista aún, y en el apuro, debió entonarse con la música del Himno Nacional de Argentina... La música fue finalmente compuesta por Manuel Robles, que era chileno, pero menos de una década después, se encargó una nueva partitura, que hubo de componerla don Ramón Carnicer, que era... español (se encontraba exiliado en Londres debido a su virulenta oposición contra el todavía reinante Fernando VII de España... y nunca jamás en su vida visitó Chile).

Recién en la década de 1840, España vino a reconocer la independencia de Chile, y entonces las relaciones diplomáticas se normalizaron. Sobrevino entonces el bochorno de tener que explicarle a los españoles por qué el Himno Nacional de Chile se reforcila tanto injuriando a los peninsulares. Don José Santos Tornero, inmigrante que era a la sazón director del diario El Mercurio de Valparaíso (el mismo que todavía existe y se publica), y que era español riojano de pura cepa (nació en Viniegra de Abajo, en la Sierra de Cameros, en La Rioja, en el año 1808), encabezó toda una campaña periodística para cambiar la letra del himno, e incluso llegó a encabezar una delegación que le pidió al Presidente Manuel Bulnes (1841-1851) que se obrara de tal manera. En esa coyuntura, se decidió que se mantendría la melodía del ya mencionado español Ramón Carnicer (que de hecho, sigue siendo la melodía actual del Himno Patrio), pero se cambiaría la letra. Eusebio Lillo Robles fue el encargado de redactar una nueva letra, que es la conservada en la actualidad. El trabajo fue entregado para la supervisión de Andrés Bello, el destacado jurista y gramático que a la fecha estaba redactando atareadísimo el Código Civil, y que para seguir con el baile de nacionalidades, no era ni chileno ni español sino venezolano afincado en Chile. Andrés Bello aprobó la letra, pero objetó el coro, así es que ni cortos ni perezosos, decidieron que el coro del antiguo Himno se mantendría... ("Dulce Patria, recibe los votos / con que Chile en tus aras juró / Que, o la tumba serás de los libres / O el asilo contra la opresión").

El nuevo Himno Patrio tiene un tono harto más amigable, incluyendo un inicio que podría ser calificado de "cautamente amistoso", comparado con el flagrante antihispanismo de la letra anterior: "Ha cesado la lucha sangrienta / Ya es hermano el que ayer invasor / Del vasallo borramos la afrenta / Combatiendo en el campo de honor". En la Segunda Estrofa dice: "Alza Chile, sin mancha la frente / Conquistaste tu nombre en la lid / Siempre noble, constante, valiente / Te encontraron los hijos del Cid"... Y aunque si bien está presente todavía un cierto tono de resquemor, en las interpretaciones oficiales sólo se canta la Quinta Estrofa, que no hace mención alguna a invasores de ningún tipo, sino que sólo se refiere a las bondades de la geografía chilena. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) se ordenó también cantar la Tercera Estrofa, que enaltecía a los soldados chilenos ("Vuestros nombres valientes soldados / Que habéis sido de Chile el sostén / Nuestros pechos los llevan grabados / Lo sabrán nuestros hijos también..."), pero cuando la dictadura acabó y empezaron a salir a flote las atrocidades cometidas por los soldados chilenos contra la población civil, la Tercera Estrofa ("segunda estrofa del Himno" en la jerga popular, por cantarse después de la Quinta...) pasó a un discreto olvido, y en la actualidad sólo se canta en los actos de adhesión de los pinochetistas más recalcitrantes. Y dicha Tercera Estrofa tampoco contiene alusiones antihispánicas.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Chile,

España,

Música Popular,

Siglo 19

domingo, 30 de marzo de 2008

¿Lloró Julio César...?

Hay una célebre anécdota sobre Julio César, que lo pinta llorando porque cuando tenía 33 años (la edad en que murió Alejandro Magno), César no había hecho nada mientras que Alejandro había conquistado el mundo. Cierto es que la gran carrera política de César empezó después del Segundo Triunvirato (es decir, pasada la cuarentena de César), ya que de ahí se lanzó a las guerras de las Galias, luego a la guerra civil, y a la dictadura, después de lo cual fue asesinado. Pero la anécdota tiene otro componente interesante, y es cuán imperfecto es nuestro conocimiento histórico sobre el pasado, porque tenemos dos testimonios sobre este supuesto llanto de César, y ambos se contradicen entre sí.

Hay una célebre anécdota sobre Julio César, que lo pinta llorando porque cuando tenía 33 años (la edad en que murió Alejandro Magno), César no había hecho nada mientras que Alejandro había conquistado el mundo. Cierto es que la gran carrera política de César empezó después del Segundo Triunvirato (es decir, pasada la cuarentena de César), ya que de ahí se lanzó a las guerras de las Galias, luego a la guerra civil, y a la dictadura, después de lo cual fue asesinado. Pero la anécdota tiene otro componente interesante, y es cuán imperfecto es nuestro conocimiento histórico sobre el pasado, porque tenemos dos testimonios sobre este supuesto llanto de César, y ambos se contradicen entre sí.Uno de ellos es de Suetonio. Refiere Suetonio que, siendo César cuestor en España, pasó delante de una estatua de Alejandro Magno, y a la vista de ésta, se echó a llorar. El otro relato es del historiador griego Plutarco, quien dedicó una de sus 46 "Vidas Paralelas" a la biografía de Julio César; y en ella refiere que César estaba descansando de los trabajos de la pretura (nótese que ya no es cuestor sino pretor), cuando estalló en llanto mientras leía una biografía de Alejandro Magno. Por cierto, Plutarco no nos informa de qué biografía se trataba.

A pesar de que tanto Suetonio como Plutarco nacieron unos cien años después de Julio César y escribieron de manera más o menos contemporánea, es posible que el testimonio de Suetonio sea más creíble, porque Julio César tenía en efecto 33 años cuando era cuestor, mientras que era algo mayorcito cuando fue pretor. Sin embargo, si ambos historiadores estaban igualmente distantes de la anécdota que referían, ¿qué hace pensar que Suetonio estaba mejor informado que Plutarco...? Obviamente se trata de una anécdota, sin excesivo valor para el estudio de la historia, las instituciones o el modo de vida de los romanos, pero algo dice sobre las dificultades que entraña reconstruir el pasado a partir de testimonios fragmentarios e inconexos, y muchas veces, quién puede saber cuán fiables...

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Historiadores,

Roma Antigua

miércoles, 2 de mayo de 2007

¿Los 100 españoles de la fama?

Gracias a una nota de La Página Definitiva nos enteramos de lo siguiente. Usufructuando de una franquicia que ya se ha hecho en Inglaterra, Alemania, Portugal y Estados Unidos, hasta donde sabemos, España y el canal Antena 3 han invitado a votar por el español más importante de todos los tiempos, o algo así, de entre 100 posibles candidatos, para que se sumen al alemán más importante (Konrad Adenauer, y Kant que salte por la ventana), al inglés más importante (Winston Churchill, cachondeado hasta en "Las locas aventuras de Robin Hood"), al portugués más importante (¡Oliveira Salazar, "Franco el Pequeño", se la ganó a Enrique el Navegante, Luis de Camoens y Fernando Ribeiro!) y al yanki más importante (Ronald Reagan, pues, qué se creen). Aquí en Siglos Curiosos solemos ser enormemente descreídos con los rankings de cualquier cosa, porque para opiniones los colores, pero ya que estamos sobre el candelero, pues veamos el listado, que está jugoso. Quizás quede como testimonio histórico, para los historiadores del futuro, sobre qué consideraban los españoles pequeñoburgueses de inicios del XXI como "un personaje histórico importante". Lo que, considerando el listado, vergüenza debería darles. Por cierto, no esperen un enlace desde acá hacia Antena 3, que esto es "Siglos Curiosos" y no "Siglos Propagandísticos", caramba; si quieren hacer el ñoño y votar, ingénienselas para llegar. Acá van los 100 de la fama:

BELLAS ARTES:

1. Antonio Gaudí.

2. Diego de Silva "Velásquez".

3. Domenikos Theokopoulos, "El Greco".

4. Eduardo Chillida.

5. Francisco de Goya.

6. Isaac Albéniz.

7. Joaquín Rodrigo.

8. Manuel de Falla.

9. Montserrat Caballé.

10. Pablo Ruiz Picasso.

11. Plácido Domingo.

12. Salvador Dalí.

ESCRITORES Y PENSADORES:

13. Antonio Machado.

14. Vicente Blasco Ibáñez.

15. Camilo José Cela.

16. Federico García Lorca.

17. Félix Lope de Vega.

18. Francisco de Quevedo.

19. Juan Ramón Jiménez.

20. Miguel de Cervantes.

21. Miguel de Unamuno.

22. Miguel Hernández.

23. Ortega y Gasset.

24. Rosalía de Castro.

CIENTÍFICOS:

25. Gregorio Marañón.

26. Isaac Peral.

27. Mariano Barbacid.

28. Miguel Servet.

29. Pedro Duque.

30. Santiago Ramón y Cajal.

31. Pedro Ochoa.

ESPECTÁCULO:

32. Alejandro Sanz.

33. Joaquín Sabina.

34. Antonio Ruiz Soler, "el Bailarín".

35. José Monje "Camarón".

36. Carmen Amaya.

37. Julio Iglesias.

38. David Bisbal.

39. Lola Flores.

40. Isabel Pantoja.

41. Rocío Jurado.

42. Joan Manuel Serrat.

CINE, TELEVISIÓN Y TOROS:

43. Antonio Banderas.

44. Francisco Rivera "Paquirri".

45. Luis Buñuel.

46. Manuel Benítez "el Cordobés".

47. Manuel Rodríguez "Manolete".

48. Miguel Gila Cuesta.

49. Pedro Almodóvar.

FIGURAS HISTÓRICAS:

50. Agustina de Aragón.

51. Alfonso X el Sabio.

52. Buenaventura Durruti.

53. Carlos I.

54. Cristóbal Colón.

55. Don Pelayo.

56. Felipe II.

57. Francisco Pizarro.

58. Francisco Franco.

59. Hernán Cortés.

60. Isabel la Católica.

61. Juan Sebastián Elcano.

62. Manuel Azaña.

63. Rodrigo Díaz de Vivar, "el Cid".

DEPORTE:

64. Alfredo di Stéfano.

65. Angel Nieto.

66. Arancha Sánchez Vicario.

67. Carlos Sáinz.

68. Dani Pedrosa.

69. Emilio Butragueño.

70. Federico Martín Bahamontes.

71. Fernando Alonso.

72. Francisco Gento.

73. Manuel Santana.

74. Miguel Induráin.

75. Paquito Fernández Ochoa.

76. Pau Gasol.

77. Rafael Nadal.

78. Raúl González.

79. Severiano Ballesteros.

80. Telmo Zarraonaindía "Zarra".

IGLESIA Y RELIGIÓN:

81. San Ignacio de Loyola.

82. San José María Escrivá de Balaguer.

83. Santa Teresa de Jesús.

84. Vicente Ferrer.

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES:

85. Alicia Koplowitz.

86. Amancio Ortega.

87. Emilio Botín.

88. Ferrán Adriá.

89. Juan Antonio Samaranch.

90. Ramón Areces.

POLÍTICA Y PODER:

91. Adolfo Suárez.

92. Doña Letizia.

93. Felipe González.

94. Jordi Pujol.

95. José María Aznar.

96. José Luis Rodríguez Zapatero.

97. Rey Juan Carlos I.

98. Reina Doña Sofía.

99. Príncipe Felipe de Borbón.

100. Santiago Carrillo.

Una lista pequeñoburguesa, en efecto, porque encontraron a 17 candidatos deportistas del siglo XX, y apenas 12 escritores en toda la historia española...

A pesar de ser chileno, decidí votar igual, porque ¡joder, es la Madre Patria, coño! Y pues me tiraba Quevedo, pero por un tema de proyección, tuvo que ser Cervantes. Y si hubiera votos para el segundo y tercero, hubieran sido el Cid y Quevedo, eso sí, el primero por la leyenda (que el Cid histórico fue un mercenario ganapán idealizado por la posteridad, para qué andamos con chicas), y el segundo por ser mi poeta español favorito (sí, hubo literatura española después del XVI), homenajeado incluso con el poema de la nariz en Tribu de Plutón (gracias, Guille, como ves, hoy estoy de pinchaenlaces). Listo. Lo dije. Me hicieron confesar. Ahora, volvemos a nuestra sintonía.

BELLAS ARTES:

1. Antonio Gaudí.

2. Diego de Silva "Velásquez".

3. Domenikos Theokopoulos, "El Greco".

4. Eduardo Chillida.

5. Francisco de Goya.

6. Isaac Albéniz.

7. Joaquín Rodrigo.

8. Manuel de Falla.

9. Montserrat Caballé.

10. Pablo Ruiz Picasso.

11. Plácido Domingo.

12. Salvador Dalí.

ESCRITORES Y PENSADORES:

13. Antonio Machado.

14. Vicente Blasco Ibáñez.

15. Camilo José Cela.

16. Federico García Lorca.

17. Félix Lope de Vega.

18. Francisco de Quevedo.

19. Juan Ramón Jiménez.

20. Miguel de Cervantes.

21. Miguel de Unamuno.

22. Miguel Hernández.

23. Ortega y Gasset.

24. Rosalía de Castro.

CIENTÍFICOS:

25. Gregorio Marañón.

26. Isaac Peral.

27. Mariano Barbacid.

28. Miguel Servet.

29. Pedro Duque.

30. Santiago Ramón y Cajal.

31. Pedro Ochoa.

ESPECTÁCULO:

32. Alejandro Sanz.

33. Joaquín Sabina.

34. Antonio Ruiz Soler, "el Bailarín".

35. José Monje "Camarón".

36. Carmen Amaya.

37. Julio Iglesias.

38. David Bisbal.

39. Lola Flores.

40. Isabel Pantoja.

41. Rocío Jurado.

42. Joan Manuel Serrat.

CINE, TELEVISIÓN Y TOROS:

43. Antonio Banderas.

44. Francisco Rivera "Paquirri".

45. Luis Buñuel.

46. Manuel Benítez "el Cordobés".

47. Manuel Rodríguez "Manolete".

48. Miguel Gila Cuesta.

49. Pedro Almodóvar.

FIGURAS HISTÓRICAS:

50. Agustina de Aragón.

51. Alfonso X el Sabio.

52. Buenaventura Durruti.

53. Carlos I.

54. Cristóbal Colón.

55. Don Pelayo.

56. Felipe II.

57. Francisco Pizarro.

58. Francisco Franco.

59. Hernán Cortés.

60. Isabel la Católica.

61. Juan Sebastián Elcano.

62. Manuel Azaña.

63. Rodrigo Díaz de Vivar, "el Cid".

DEPORTE:

64. Alfredo di Stéfano.

65. Angel Nieto.

66. Arancha Sánchez Vicario.

67. Carlos Sáinz.

68. Dani Pedrosa.

69. Emilio Butragueño.

70. Federico Martín Bahamontes.

71. Fernando Alonso.

72. Francisco Gento.

73. Manuel Santana.

74. Miguel Induráin.

75. Paquito Fernández Ochoa.

76. Pau Gasol.

77. Rafael Nadal.

78. Raúl González.

79. Severiano Ballesteros.

80. Telmo Zarraonaindía "Zarra".

IGLESIA Y RELIGIÓN:

81. San Ignacio de Loyola.

82. San José María Escrivá de Balaguer.

83. Santa Teresa de Jesús.

84. Vicente Ferrer.

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES:

85. Alicia Koplowitz.

86. Amancio Ortega.

87. Emilio Botín.

88. Ferrán Adriá.

89. Juan Antonio Samaranch.

90. Ramón Areces.

POLÍTICA Y PODER:

91. Adolfo Suárez.

92. Doña Letizia.

93. Felipe González.

94. Jordi Pujol.

95. José María Aznar.

96. José Luis Rodríguez Zapatero.

97. Rey Juan Carlos I.

98. Reina Doña Sofía.

99. Príncipe Felipe de Borbón.

100. Santiago Carrillo.

Una lista pequeñoburguesa, en efecto, porque encontraron a 17 candidatos deportistas del siglo XX, y apenas 12 escritores en toda la historia española...

A pesar de ser chileno, decidí votar igual, porque ¡joder, es la Madre Patria, coño! Y pues me tiraba Quevedo, pero por un tema de proyección, tuvo que ser Cervantes. Y si hubiera votos para el segundo y tercero, hubieran sido el Cid y Quevedo, eso sí, el primero por la leyenda (que el Cid histórico fue un mercenario ganapán idealizado por la posteridad, para qué andamos con chicas), y el segundo por ser mi poeta español favorito (sí, hubo literatura española después del XVI), homenajeado incluso con el poema de la nariz en Tribu de Plutón (gracias, Guille, como ves, hoy estoy de pinchaenlaces). Listo. Lo dije. Me hicieron confesar. Ahora, volvemos a nuestra sintonía.

jueves, 15 de marzo de 2007

"Las meninas" de Velázquez.

Sin lugar a dudas, "Las meninas" de Velázquez es una de las pinturas más importantes de todos los tiempos, tanto por ser una cumbre del arte pictórico, como por ser para el gran público una de las pinturas más reconocibles de todas. Esta pintura tuvo un título bastante más convencional, siendo archivada en sus primeros tiempos como "La familia de Felipe IV", que es realmente el motivo elegido para pintar, pero a mediados del siglo XIX, alguien discurrió como título "Las meninas" ("menina" es una palabra que significa "paje" en portugués), y éste prendió tanto, que desde entonces el cuadro es mejor conocido por su apodo que por su nombre original.

El cuadro fue pintado en 1656. En ese tiempo, Diego de Velázquez era el pintor de la corte del monarca español, que por ese tiempo era el rey Felipe IV (1621-1665). Resulta que Felipe y su esposa Mariana de Austria parecen haber sido bastante aficionados a entrar al estudio de Velázquez y quedarse ahí largos ratos viéndole trabajar. Y el cuadro pareciera ser un homenaje a esta situación.

El detalle sumamente peculiar que tiene este cuadro, es que no representa una imagen desde un punto de vista "imparcial", como pretenden hacerlo la inmensa mayoría de las pinturas, sino que... ¡es una imagen en primera persona! Concretamente, es la escena tal y como se ve desde la posición de Felipe IV y Mariana. Ya ven que ni las películas en las cuales la cámara sigue la mirada del personaje ("cámara subjetiva") ni los juegos "tirador en primera persona" como el Doom, el Quake o sucesores, inventaron nada nuevo: Velázquez se les adelantó en tres siglos. Sabemos que son Felipe IV y Mariana de Austria porque ellos alcanzan a verse a sí mismos en un espejo colgado al fondo de la habitación. Esto da también pretexto a Velázquez para retratarse a sí mismo, porque también el pintor está en la visual de los reyes, detrás del cuadro. Quizás de ese extraño efecto subjetivo deriva la enorme popularidad posterior del cuadro...

El cuadro fue pintado en 1656. En ese tiempo, Diego de Velázquez era el pintor de la corte del monarca español, que por ese tiempo era el rey Felipe IV (1621-1665). Resulta que Felipe y su esposa Mariana de Austria parecen haber sido bastante aficionados a entrar al estudio de Velázquez y quedarse ahí largos ratos viéndole trabajar. Y el cuadro pareciera ser un homenaje a esta situación.

El detalle sumamente peculiar que tiene este cuadro, es que no representa una imagen desde un punto de vista "imparcial", como pretenden hacerlo la inmensa mayoría de las pinturas, sino que... ¡es una imagen en primera persona! Concretamente, es la escena tal y como se ve desde la posición de Felipe IV y Mariana. Ya ven que ni las películas en las cuales la cámara sigue la mirada del personaje ("cámara subjetiva") ni los juegos "tirador en primera persona" como el Doom, el Quake o sucesores, inventaron nada nuevo: Velázquez se les adelantó en tres siglos. Sabemos que son Felipe IV y Mariana de Austria porque ellos alcanzan a verse a sí mismos en un espejo colgado al fondo de la habitación. Esto da también pretexto a Velázquez para retratarse a sí mismo, porque también el pintor está en la visual de los reyes, detrás del cuadro. Quizás de ese extraño efecto subjetivo deriva la enorme popularidad posterior del cuadro...

jueves, 11 de enero de 2007

La miserable condición de los actores.

Quien piense que la profesión de actor es hoy en día una profesión ingrata y malpagada (con la excepción de las figuritas de las telenovelas, por supuesto), debería echar un vistazo al pasado. En la España del Absolutismo, así como en toda Europa, sí que la pasaban mal. Fue recién en el siglo XIX que un actor, don Carlos Latorre (1799-1851), alcanzó el tratamiento de "don", hasta entonces demasiada cosa para uno de su condición.

Peor se le dieron las cosas a Iñigo de Velasco, actor ajusticiado en Valencia el 25 de Agosto de 1643, porque "olvidado de la humildad de su oficio, galanteaba con el despejo que pudiera cualquier caballero". ¿Qué dirían hoy los galanes de las teleseries, si por acostarse con modelos fueran condenados a la pena capital...?

Peor se le dieron las cosas a Iñigo de Velasco, actor ajusticiado en Valencia el 25 de Agosto de 1643, porque "olvidado de la humildad de su oficio, galanteaba con el despejo que pudiera cualquier caballero". ¿Qué dirían hoy los galanes de las teleseries, si por acostarse con modelos fueran condenados a la pena capital...?

miércoles, 20 de diciembre de 2006

La pequeña casita en la piedra.

Un tal Lino Bueno, campesino de Alcolea del Pinar (en España), construyó una casa de dos plantas, con portal, dos ventanas y balcón, en 25 años. La peculiaridad de todo esto es que fue construido a golpe de pico en la piedra, porque la casa entera está tallada en la roca de un peñón.

La famosa casa tiene dos plantas, unidas por una escalera, y una gran mesa circular en el patio de acceso, todo ello también tallado en piedra. Don Lino dejó encargado que dicha mesa estaba destinada para depositar su féretro, en el día de su muerte, a la espera de que apareciera el señor cura a oficiar una última oración, antes de salir con el ataúd hacia el cementerio. Cosa que ocurrió en 1935, cuando Don Lino contaba con 87 años de edad.

La casa llamó en su tiempo la atención de las autoridades. El rey Alfonso XIII la visitó, y poco después, el dictador Miguel Primo de Rivera (1923-1930) condecoró al constructor (más cantero que constructor, probablemente) con la medalla del Trabajo.

Lamentablemente, no pudimos obtener una mejor imagen que la superior, tomada por un grupo de turistas, para ilustrar este posteo.

La famosa casa tiene dos plantas, unidas por una escalera, y una gran mesa circular en el patio de acceso, todo ello también tallado en piedra. Don Lino dejó encargado que dicha mesa estaba destinada para depositar su féretro, en el día de su muerte, a la espera de que apareciera el señor cura a oficiar una última oración, antes de salir con el ataúd hacia el cementerio. Cosa que ocurrió en 1935, cuando Don Lino contaba con 87 años de edad.

La casa llamó en su tiempo la atención de las autoridades. El rey Alfonso XIII la visitó, y poco después, el dictador Miguel Primo de Rivera (1923-1930) condecoró al constructor (más cantero que constructor, probablemente) con la medalla del Trabajo.

Lamentablemente, no pudimos obtener una mejor imagen que la superior, tomada por un grupo de turistas, para ilustrar este posteo.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Arquitectura y Urbanismo,

Década de 1920,

España

jueves, 28 de septiembre de 2006

Enrique el Impotente.

Hay sobrenombres curiosos e irónicos para los reyes de la Historia Universal, pero pocos de ellos son tan sarcásticos u ofensivos como el de Enrique IV de Castilla, mejor conocido como Enrique el Impotente.

A la edad de 15 años, Enrique el Impotente se casó con Blanca de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y Juan II de Aragón. No hubo descendencia, y exámenes médicos posteriores acreditaron que ella proseguía siendo virgen. Se le solicitó entonces el divorcio al Papa Nicolás V, quien dictaminó haber hechicería que había evitado la consumación de la boda, y el divorcio fue aceptado.

Hubo entonces un segundo matrimonio con Juana, hermana del rey Alfonso V de Portugal. En este matrimonio nació una hija, llamada también Juana. Pero como Juana la madre había tomado como amante a un caballero, don Beltrán de la Cueva, se sospechó de que la hija no era del rey, sino de don Beltrán. De esta manera, la chica pasó a ser conocida en la historia como Juana la Beltraneja. Quien popularizó el sobrenombre fue Isabel, la media hermana de Enrique el Impotente, quien estaba obviamente interesada en que éste no tuviera descendencia para heredar la corona.

A la muerte de Enrique el Impotente estalló la guerra civil. El ejército de Isabel consiguió derrotar al de Juana la Beltraneja, y aquélla pasó a ser Isabel I de Castilla, la famosa Isabel casada con Fernando que conformó el matrimonio de los Reyes Católicos (la Reina Isabel que apoyó a Cristóbal Colón, por más señas).

¿Era verdaderamente impotente el rey? Parece ser que no. Hasta donde se sabe, hay fuertes sospechas de que Enrique en verdad fuera homosexual. Sobre la verdadera paternidad de Juana la Beltraneja, si su padre era en verdad Juan de la Cueva, o bien el rey Enrique, eso es algo que permanece en el más profundo de los misterios... y probablemente jamás se resuelva.

A la edad de 15 años, Enrique el Impotente se casó con Blanca de Navarra, hija de Blanca I de Navarra y Juan II de Aragón. No hubo descendencia, y exámenes médicos posteriores acreditaron que ella proseguía siendo virgen. Se le solicitó entonces el divorcio al Papa Nicolás V, quien dictaminó haber hechicería que había evitado la consumación de la boda, y el divorcio fue aceptado.

Hubo entonces un segundo matrimonio con Juana, hermana del rey Alfonso V de Portugal. En este matrimonio nació una hija, llamada también Juana. Pero como Juana la madre había tomado como amante a un caballero, don Beltrán de la Cueva, se sospechó de que la hija no era del rey, sino de don Beltrán. De esta manera, la chica pasó a ser conocida en la historia como Juana la Beltraneja. Quien popularizó el sobrenombre fue Isabel, la media hermana de Enrique el Impotente, quien estaba obviamente interesada en que éste no tuviera descendencia para heredar la corona.

A la muerte de Enrique el Impotente estalló la guerra civil. El ejército de Isabel consiguió derrotar al de Juana la Beltraneja, y aquélla pasó a ser Isabel I de Castilla, la famosa Isabel casada con Fernando que conformó el matrimonio de los Reyes Católicos (la Reina Isabel que apoyó a Cristóbal Colón, por más señas).

¿Era verdaderamente impotente el rey? Parece ser que no. Hasta donde se sabe, hay fuertes sospechas de que Enrique en verdad fuera homosexual. Sobre la verdadera paternidad de Juana la Beltraneja, si su padre era en verdad Juan de la Cueva, o bien el rey Enrique, eso es algo que permanece en el más profundo de los misterios... y probablemente jamás se resuelva.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Intrigas,

Monarquía,

Personajes

miércoles, 30 de agosto de 2006

La coincidencia de Aljubarrota.

La Batalla de Aljubarrota decidió los destinos de Castilla y Portugal. Y se libró la tarde del 14 de Agosto de 1385 (es decir, algunos añitos después del asuntillo de la muerte de Inés de Castro, que posteamos previamente).

En la época, la península ibérica era aún un caldillo de reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, Granada... Y salvo el caso de Granada, gobernado por la Dinastía musulmana Nazrí, todas las dinastías cristianas se mezclaban unas con otras. Al fallecer el rey Fernando I de Portugal, éste carecía de hijos herederos varones. Pero sí tenía una hija, llamada Beatriz; y esta Beatriz de Portugal estaba casada con el rey de Castilla. Este se relamió pensando en una anexión dinástica de Castilla y Portugal, pero los portugueses se opusieron resueltamente. No pasó mucho tiempo antes que las cortes portuguesas se reunieran en Coimbra, y le dieran el trono a otro pretendiente, a un hijo natural del rey Pedro I de Portugal, y por tanto, hermanastro natural del fallecido rey Fernando (este es el mismo Pedro de la historia de Inés de Castro).

Como el rey de Castilla se viera chasqueado, invadió militarmente Portugal. La batalla decisiva se libró en Aljubarrota. Los portugueses, asesorados por expertos militares ingleses, tomaron una suave colina y se atrincheraron en ella. Los castellanos no quisieron atacar de inmediato, pero como el ejército invasor estaba desmoronándose por el cansancio y la falta de moral, el rey castellano ordenó una carga. Como otras batallas del siglo XIV, resultó un desastre: la caballería castellana fue atascada por las trincheras y los obstáculos naturales, y desorganizada, y cuando la infantería castellana se movió, la infantería portuguesa la hizo polvo. El resultado posterior no fue una batalla sino una masacre. Y Portugal siguió siendo independiente, bajo la flamante nueva dinastía, la Dinastía de Avis, hasta que la extinción de la misma en 1580 haría recaer el trono en manos españolas, finalmente... (aunque sólo por 60 años).

No hemos dicho aún el nombre de los reyes en esa disputa, porque tal es la coincidencia cósmica de la batalla. El campo de batalla de Aljubarrota debe ser el único, en la historia universal, en que se han enfrentado dos reyes que no sólo coinciden en el nombre, sino también en la numeración: Juan I de Portugal, contra Juan I de Castilla.

En la época, la península ibérica era aún un caldillo de reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, Granada... Y salvo el caso de Granada, gobernado por la Dinastía musulmana Nazrí, todas las dinastías cristianas se mezclaban unas con otras. Al fallecer el rey Fernando I de Portugal, éste carecía de hijos herederos varones. Pero sí tenía una hija, llamada Beatriz; y esta Beatriz de Portugal estaba casada con el rey de Castilla. Este se relamió pensando en una anexión dinástica de Castilla y Portugal, pero los portugueses se opusieron resueltamente. No pasó mucho tiempo antes que las cortes portuguesas se reunieran en Coimbra, y le dieran el trono a otro pretendiente, a un hijo natural del rey Pedro I de Portugal, y por tanto, hermanastro natural del fallecido rey Fernando (este es el mismo Pedro de la historia de Inés de Castro).

Como el rey de Castilla se viera chasqueado, invadió militarmente Portugal. La batalla decisiva se libró en Aljubarrota. Los portugueses, asesorados por expertos militares ingleses, tomaron una suave colina y se atrincheraron en ella. Los castellanos no quisieron atacar de inmediato, pero como el ejército invasor estaba desmoronándose por el cansancio y la falta de moral, el rey castellano ordenó una carga. Como otras batallas del siglo XIV, resultó un desastre: la caballería castellana fue atascada por las trincheras y los obstáculos naturales, y desorganizada, y cuando la infantería castellana se movió, la infantería portuguesa la hizo polvo. El resultado posterior no fue una batalla sino una masacre. Y Portugal siguió siendo independiente, bajo la flamante nueva dinastía, la Dinastía de Avis, hasta que la extinción de la misma en 1580 haría recaer el trono en manos españolas, finalmente... (aunque sólo por 60 años).

No hemos dicho aún el nombre de los reyes en esa disputa, porque tal es la coincidencia cósmica de la batalla. El campo de batalla de Aljubarrota debe ser el único, en la historia universal, en que se han enfrentado dos reyes que no sólo coinciden en el nombre, sino también en la numeración: Juan I de Portugal, contra Juan I de Castilla.

Busca otras anécdotas relacionadas:

España,

Guerra Medieval

miércoles, 17 de mayo de 2006

"Estar en sus trece".

En el buen y castizo idioma español, "estar en sus trece" o "mantenerse en sus trece" es sinónimo de porfiar y porfiar más allá de toda razón posible. El dicho lo originó un Papa español. En 1378 una confusa situación política llevó a la elección de dos Papas, que gobernaron simultáneamente. En 1409 se les pidió a ambos que dimitieran, y se eligió un tercer Papa, pero como los otros no renunciaron, ahora habían tres Papas peleando por el trono pontificio. Uno de estos tres Papas, el ezpañolísimo Pedro de Luna, se hizo llamar Benedicto XIII. En 1417 hubo un nuevo intento de hacer renunciar a los tres Papas, que ahora sí tuvo éxito porque estaba todo el poder del Emperador de Alemania por detrás, para asegurarse que los cardenales rebeldes al nuevo y flamante Papa Martín V, terminaran por obedecer. Benedicto XIII se dio a la fuga, y se escondió en el Castillo de Peñíscola, en Aragón. Como allí era inexpugnable, pero a la vez ya no era una amenaza para nadie, debido a que todos sus seguidores le habían abandonado, se le dejó en paz. Así pasó sus últimos años, hasta su indigna muerte en 1423, abandonado de todos, fulminando todos los días excomuniones contra Martín V, los otros Papas, el Emperador y sus propios antiguos seguidores, alegando ser él quien era legítimo Papa. De ahí que Benedicto XIII fue el primero en "mantenerse en sus trece"...

Como Benedicto XIII pasó a ser considerado antipapa, hubo después otro Benedicto que tomó idéntica numeración. Este Benedicto XIII gobernó entre 1724 y 1730.

En la imagen superior, el Castillo de Peñíscola, tal y como luce en la actualidad.

Como Benedicto XIII pasó a ser considerado antipapa, hubo después otro Benedicto que tomó idéntica numeración. Este Benedicto XIII gobernó entre 1724 y 1730.

En la imagen superior, el Castillo de Peñíscola, tal y como luce en la actualidad.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Edad Media,

España,

Expresiones

domingo, 30 de abril de 2006

23 de Abril de 1616.

El domingo pasado se celebró el Día Internacional del Libro. La fecha elegida, 23 de Abril, es sumamente simbólica, porque en ese día del año 1616 fallecieron dos grandes titanes de la Literatura de todos los tiempos, como lo son William Shakespeare (conocido por adaptaciones cinematográficas como "Romeo y Julieta", "Hamlet" o "Sueño de una noche de verano") y Miguel de Cervantes, famosísimo autor de "El Quijote de la Mancha". Puede parecer una coincidencia cósmica que ambos personajes hubieran fallecido el mismo día del mismo año, se dedicaran ambos a la Literatura, y además de eso, acabaran por ser considerados como los más grandes exponentes de la misma en su propio idioma (categoría algo discutible, como lo de "Mejor Película" en los Premios Oscar, pero ésa es la opinión más generalizada).

El domingo pasado se celebró el Día Internacional del Libro. La fecha elegida, 23 de Abril, es sumamente simbólica, porque en ese día del año 1616 fallecieron dos grandes titanes de la Literatura de todos los tiempos, como lo son William Shakespeare (conocido por adaptaciones cinematográficas como "Romeo y Julieta", "Hamlet" o "Sueño de una noche de verano") y Miguel de Cervantes, famosísimo autor de "El Quijote de la Mancha". Puede parecer una coincidencia cósmica que ambos personajes hubieran fallecido el mismo día del mismo año, se dedicaran ambos a la Literatura, y además de eso, acabaran por ser considerados como los más grandes exponentes de la misma en su propio idioma (categoría algo discutible, como lo de "Mejor Película" en los Premios Oscar, pero ésa es la opinión más generalizada).Pero lo más bizarro de esto es que hayan muerto el mismo día por un asunto de cronología... ¡sin que lo hayan hecho verdaderamente el mismo día!

Verán. Muchos años antes, en 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo su célebre reforma al Calendario Juliano, que dio origen al Calendario Gregoriano. Parte de esa reforma consistió en comerse diez días de divergencia entre la "fecha real" y la del calendario antiguo. Pero como dicha reforma la promovió el Papa, pues bien, los primeros en asumirla fueron los países católicos, no los protestantes. Y si bien España (donde murió Cervantes, 34 años y medio después) era católica y por tanto funcionaba con el Calendario Gregoriano, Inglaterra era protestante y funcionaba con el Calendario Juliano anterior.Así que el resultado es: el 23 de Abril de 1616 en nuestro Calendario Juliano murió Miguel de Cervantes, mientras que William Shakespeare siguió algunos días más vivo. ¿Hasta cuando? Hasta el 03 de Mayo siguiente, en nuestro Calendario, que por el desfase cronológico ente ambos calendarios, es el 23 de Abril del antiguo Calendario Juliano. He ahí el origen de la confusión.

Por cierto, Inglaterra acabó por adoptar el Calendario Gregoriano en 1752. Lo hizo en medio de enormes protestas populares en donde hubo hasta muertos: la gente ignorante reclamaba que se le habían quitado diez días de su vida...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Calendarios,

España,

Inglaterra,

Literatura,

Siglo 17

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Seguidores

Busca temas históricos en Siglos Curiosos

Absolutismo

(4)

Administración Política

(14)

Africa

(14)

Alemania

(16)

Alimentación

(13)

América Colonial

(6)

América Independiente

(1)

América Precolombina

(9)

Animales

(15)

Antártica

(1)

Anticipación del Futuro

(15)

Argentina

(2)

Arqueología

(11)

Arquitectura

(13)

Arquitectura y Urbanismo

(7)

Astrología

(4)

Astronomía

(28)

Australasia

(4)

Australia

(1)

Austria

(2)

Automóviles

(1)

Aviación

(2)

Biblia

(27)

Bibliotecas

(1)

Biología

(9)

Bolivia

(1)

Botánica

(1)

Brujería

(1)

Bulgaria

(1)

Caballería

(2)

Calendarios

(7)

Caricaturas y Cómics

(4)

Celebraciones

(1)

Chile

(97)

China

(9)

Ciencia Ficción

(12)

Cine

(42)

Civilización Andina

(5)

Civilización Arábiga

(1)

Colombia

(1)

Colonizaciones

(2)

Comunicaciones

(3)

Construcciones

(1)

Cosmovisiones

(3)

Crímenes y Criminales

(27)

Cristianismo

(20)

Cristianismo y Cristianos

(9)

Croacia

(1)

Década de 1900

(13)

Década de 1910

(17)

Década de 1920

(8)

Década de 1930

(15)

Década de 1940

(20)

Década de 1950

(12)

Década de 1960

(7)

Década de 1970

(12)

Década de 1980

(18)

Década de 1990

(11)

Década de 2000

(24)

Década de 2010

(13)

Delfines y Ballenas

(1)

Democracia

(17)

Demografía

(2)

Deportes

(7)

Derechos de Autor

(4)

Diplomacia

(3)

Discriminación

(1)

Drogas

(1)

Economía

(19)

Edad Media

(20)

Educación

(3)

Egipto

(2)

Egipto Antiguo

(12)

Electrónica

(1)

Enfermedades Mentales

(6)

Eras Geológicas

(6)

Errores Científicos

(5)

Erupciones Volcánicas

(2)

Escandinavia

(1)

Esclavitud

(4)

Escultura

(10)

Esoterismo y Ocultismo

(6)

España

(22)

Espionaje

(1)

Espiritismo

(1)

Estados Unidos

(39)

Etimología

(55)

Europeocentrismo

(3)

Evolucionismo

(8)

Existencia de Dios

(7)

Expresiones

(24)

Fanatismo Religioso

(3)

Feminismo

(3)

Filosofía

(23)

Física

(2)

Francia

(37)

Frases para el Bronce

(15)

Fraternidad Universal

(8)

Fútbol

(1)

Gatos

(6)

Genética

(7)

Genocidios

(1)

Geografía

(7)

Geología

(9)

Grecia

(1)

Grecia Arcaica

(8)

Grecia Clásica

(18)

Grecia Helenística

(6)

Grecia Medieval

(1)

Guerra

(9)

Guerra Antigua

(6)

Guerra Medieval

(10)

Guerra Moderna

(7)

Guerra Naval

(4)

Guerra Reciente

(7)

Hebreos

(3)

Heroísmo

(2)

Historia Alternativa

(4)

Historiadores

(13)

Historieta y Cómic

(7)

Holanda

(2)

Humanismo

(1)

Idioma Castellano

(2)

Idioma Griego

(9)

Idioma Inglés

(2)

Idioma Latín

(7)

Idioma Sánscrito

(1)