Historias desopilantes, anécdotas curiosas, rarezas antiguas: bienvenidos a los siglos curiosos.

Mostrando las entradas con la etiqueta Renacimiento. Mostrar todas las entradas

Mostrando las entradas con la etiqueta Renacimiento. Mostrar todas las entradas

jueves, 10 de diciembre de 2015

Nerón tiene un gusto grotesco.

Nerón. Un emperador tan fuera de serie, que fue necesario todo el poderío de Peter Ustinov para que lo interpretara en la pantalla grande, en la memorable "Quo Vadis" de 1952. Y en conjunto con Calígula, el que más leyenda negra ha generado a su alrededor. Ha pasado a la historia como un loco destructivo, etcétera, pero hizo al menos un aporte. O mejor dicho, no lo hizo él, pero sin su concurso, éste hubiera sido imposible. Me refiero a introducir la palabra "grotesco" en nuestro idioma. ¿Y cómo fue que lo hizo? Pues a través de una historia que se extiende nada más y nada menos que por un milenio y medio, desde los tiempos de Nerón hasta el Renacimiento.

Roma, año 64. Un día cualquiera, estalla el fuego. Roma en la época era una especie de gigantesco monobloque al cual de repente se le introducían tajos, porque había que meter unas cosas llamadas calle por donde la gente circule y raye las paredes (sí, leñe, los romanos eran tan modernos, que inventaron la costumbre del graffiti. De hecho, escribieron varios contra el mismo Nerón). El caso es que Roma ardió y Nerón y su lira... no, mentira, lo de la lira es una leyenda. Según el historiador Tácito, Nerón estaba lejos de Roma, y cuando supo del incendio, regresó a toda pastilla y organizó una completa red de ayuda asistencial para los damnificados. Luego le echó la culpa a los cristianos y mandó a unos cuantos a ser bufete de león, pero eso es otra historia.

El caso es que después del incendio, Nerón se encontró con harto terreno libre, y dijo: me voy a hacer una casuchita así como una cosita de ná. Y dicho y hecho, se puso a construir su rancho, un palacio que abarcaba tres cerros de Roma (no, no lo he escrito mal. La ruca en cuestión se extendía por tres de las siete colinas de Roma, chúpense ésa), al que llamó la domus áurea (la "mansión dorada"). Arreciaron los graffitis en los mismísimos muros del nuevo palacio, de tipo: Romanos, vayámonos a Veyes, a no ser que esta casa también llegue hasta Veyes). El caso es que ésta y otras exacciones del bueno de Nerón llevaron a la rebelión de las provincias, y Nerón acabó suicidándose el año 68, profiriendo unas inmortales últimas palabras: "¡Qué gran artista pierde el mundo!". A su muerte, las labores en la domus áurea quedaron detenidas, la mansión nunca se completó, y de hecho, andando los siglos, con las invasiones bárbaras, las invasiones eclesiásticas, y otras plagas semejantes, acabó semienterrada.

Hasta llegar al Renacimiento. El Papado renacentista se vio invadido por la fiebre arquitectónica, y se puso a construir a lo bestia. En una de tantas, descubrieron unas cavernas a las que ingresaron para explorar, y descubrieron... frescos romanos en las paredes. Poco a poco, los investigadores renacentistas (porque no eran un montón de artistas viviendo en la nube, sino que eran eruditos de tomo y lomo a los que no les temblaba la mano ir a ver de primera fuente esas ruinas tan majas) descubrieron que habían dado por accidente con las ruinas de la domus áurea, que con el paso de los siglos había quedado enterrada, como ya hemos dicho. Pero, renacentistas como eran, lo que más les llamó la atención fueron los frescos en las paredes, que, fieles al gusto de Nerón, representaban sátiros y monstruos de toda clase, posiblemente para acompañar con picaresca zoofílica a las orgías que se daba Nerón con su señora Popea la de la leche de burra. Los que bajaron a las cavernas para estudiar ese arte, quedaron impactados porque se alejaba al ciento por ciento de la formalidad, sobriedad y elegancia que ellos consideraban propio del arte griego y romano, y pronto, empezaron a referirse a esos frescos como las pinturas de las grutas, o sea, grutescas. Y por supuesto, la palabra sirvió para bautizar a ese despropósito de arte, que pasó a ser el grotesque en francés, y lo grotesco en español, palabra que ahora sirve para hablar de los reality shows, los tatuajes, y los políticos.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Etimología,

Renacimiento,

Roma Antigua

domingo, 12 de enero de 2014

¿Que acaso "Orlando furioso" es una secuela?

A poco de meterse con la literatura épica, es imposible no toparse de bruces con el "Orlando furioso", uno de los más famosos e imitados poemas épicos de todos los tiempos. Al lector no demasiado interesado, el nombre quizás no le diga nada. El "Orlando furioso" no suele editarse mucho en castellano por ser una antigualla, y por ser extraordinariamente largo (38.736 versos, más del doble que la "Ilíada" de Homero, y eso que el aedo griego sentía un entusiasmo casi fetichista por catalogar naves a lo bestia), pero en cuanto a influyente... ¿Ustedes pensaban que el hipogrifo se lo inventó la Rowling para Harry Potter? Nones. Los grifos existían desde antiguo (las bestias míticas llamadas tales, no los grifos de incendio. Ni Peter Griffin, que vendría siendo Pedro Grifo en castellano), pero fue "Orlando furioso" en donde el hipogrifo apareció por primera vez como tal (el engendro de un grifo con un caballo... dejémoslo así, mejor). Lo interesante del caso es que, para todo lo famoso e imitado que llegó a ser (incluso fue salvado de la famosa quema del cura y del barbero en "El Quijote de la Mancha" por Cervantes)... "Orlando furioso" es una secuela. Y ni siquiera es una secuela independiente de su primera parte, porque retoma la historia de la primera parte allí donde ésta quedó inconclusa. En definitiva, uno de los poemas épicos más importantes de todos los tiempos... es el fanfic que un fulano enrabiado porque el autor de la primera parte nunca concluyó la obra original, y se puso a pergueñar su propio final.

El poema original era el "Orlando enamorado" ("Orlando Innamorato"). Fue publicado por primera vez en 1482, y es la obra en ese tiempo todavía no acabada de Matteo Maria Boiardo. En su juventud, Boiardo se había entregado al placer culpable de tanto humanista de la época, de escribir poemitas románticos imitando a Petrarca. Algo más maduro, se decantó por las traducciones, en concreto de Apuleyo, Heródoto y Jenofonte, entre otros. Dejó solamente una gran obra épica, el "Orlando enamorado" precisamente. En realidad no se la recuerda mucho, quizás porque la versión publicada no estaba completa, y él mismo siguió escribiéndola hasta que sucedió lo que los fanáticos de Juego de Tronos temen le pueda suceder a George R.R. Martin: que se murió sin completarla. En inglés, fue redescubierta y publicada apenas en el siglo XIX. La trama es una mezcla de motivos artúricos y carolingios, y refiere como Angélica, la hija del rey de Cathay (como suena) llega al palacio de Carlomagno, organizándose un torneo en que sus pretendientes luchan por su mano, incluyendo a Orlando y Rinaldo y una tonelada de otros personajes. Este Orlando es por supuesto el Rolando de la "Chanson de Roland", con su nombre traducido al italiano, aunque por supuesto que el personaje sea el mismo es apenas anecdótico, porque las aventuras de la "Chanson de Roland" y las de "Orlando enamorado" son tan canónicas entre sí como el Drácula de Bram Stoker y el Conde Pátula. Ah, y no nos olvidemos de la subtrama romántica de otra parejita, el moro Rugiero y la cristiana Bradamante, que de manera sorpresiva para lo que solemos considerar el estándar de la época renacentista, es una guerrera de tomo y lomo y no una princesita de estarse y quedarse en la cocina (o pelotilleando en los pasillos de la corte).

Como decíamos, Matteo Maria Boiardo se murió antes del gran final. Una versión final del poema apareció en 1495. En 1516, después de una década de trabajos, otro poeta llamado Ludovico Ariosto publicó su "Orlando furioso" (no fue la versión definitiva, porque Ariosto después la pulió y corrigió). Retomó la historia allí donde la había dejado Boiardo, casi como si de un "continuará" se tratara. La cosa se abre con una masiva invasión sarracena contra el Imperio Carolingio, y a partir de ahí ya no se detiene. Orlando descubre que la tal Angélica se ha enamorado de un moro, y loco de celos... bueno, enloquece y le baja el arranque de furia celópata asesina, que el propio título lo dice, "Orlando furioso". Como es un poema épico, la furia de Orlando se extiende por Europa y Africa, lo que es casi sinónimo del mundo civilizado de la época (América estaba recién siendo explorada, además de que la viruela se estaba comiendo viva a los nativos, por lo que es posible que el autor no encontrara épica suficiente para inspirarse en el Nuevo Mundo). Después de un montón de peripecias, otro caballero llamado Astolfo razona que todas las cosas perdidas están en la Luna, y que como Orlando ha perdido la razón, pues debe estar en la Luna... De manera que Astolfo se monta en el hipogrifo, con un par, viaja a la Luna, con un par también, encuentra la razón perdida de Orlando, y consigue solucionar el asunto.

Parte importante de por qué la secuela resultó más exitosa que el original, estriba en un cambio de espíritu. El "Orlando enamorado" era un poema de corte clásico, correctito en sus aventuras, respetuoso de las formas. En resumen, entretenido para su época, pero nada del otro mundo. En cambio, Ariosto se lo toma todo mucho más en solfa, e incluye una tonelada de tópicos de las novelas de caballerías para burlarse maliciosamente de ellos (casi un siglo antes que el Quijote de Cervantes, aunque lo de Cervantes es desde el realismo, mientras que Ariosto es fantástico a tope). ¿Creían ustedes que mete un hipogrifo porque es cool? Bueno, sí... y también porque un hipogrifo es una criatura imposible (¿cómo se va a reproducir un caballo con un grifo si se supone que los grifos COMEN caballos?), una elegante manera de cachondearse de los imposibles de las novelas caballerescas. Además, aunque al final más o menos triunfa el amor, en la historia es más "el amor te vuelve loco y acabas arrasándolo todo a tu paso" que un "mira que romántico, cómo se aman y no pueden estar juntos". Para una obra tan olvidada hoy en día, el "Orlando furioso" inspiró montones de otros poemas épicos, óperas completas... y también su buena cuota de obras pictóricas con doncellas desnudas, so pretexto de que lo único que estaban haciendo los pobrecillos artistas, con completa inocencia, era ilustrar ciertos pasajes del poema, y si éstos eran picantes, pues culpa del artista no es, ¿no? En definitiva, el "Orlando furioso", uno de los más importantes poemas caballerescos de todos los tiempos, se hizo famoso por burlarse del material de los poemas caballerescos. Mala leche del escritor, y mala clase de los lectores.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Italia,

Literatura,

Renacimiento

domingo, 14 de octubre de 2012

La historia de Pasquino.

¿Cómo se las arreglaba la gente para hacer campaña contra los abusos de autoridad y la tiranía, y denuunciar a los poderosos, en la época anterior a Internet? En la actualidad, gobiernos enteros han sido derribados vía Facebook, como a sus costillas lo aprendió Hosni Mubarak en Egipto, pero ¿y antiguamente? Ya hemos mencionado que dentro de la autocracia bizantina existió una tradición satírica, y antes que eso, las murallas de Roma sirvieron como periódicos improvisados para quienes querían dejar su tuiteo contra el mal gobierno. La Roma del Renacimiento no fue distinta, y el héroe máximo del partido popular fue Pasquino.

En realidad, Pasquino en sus orígenes era Menelao, el hermano de Agamenón en la "Ilíada" de Homero. Así como suena. O mejor dicho, una estatua representando a Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo muerto, eso es. O algo así, porque la estatua no sobrevivió precisamente indemne a los vandalismos de los tiempos. A inicios del siglo XVI, según refiere la rumorología, se instaló en sus cercanías un sastre de apellido Pasquino, reputado por su ingenio. Al mismo tiempo, vaya uno a saber si habiendo conexión o no, en la estatua comenzaron a aparecer libelos con versos satíricos en contra de la Iglesia Católica, que por supuesto era quien mandaba en Roma. (Ni qué decir, éstos fueron los primeros pasquines, a los cuales el mentado Pasquino dio inadvertidamente su nombre).

Los emperadores bizantinos aguantaban la sátira con resignación, pero como no se supone que los Papas cristianos sean tolerantes, amen a su prójimo o sean humildes, estuvieron a punto de arrojar la estatua al agua para eliminar el odiado símbolo de la resistencia popular. Al último, convenciéndose de que harían de la estatua un mártir, se limitaron a prohibir la publicación de libelos sediciosos en la estatua de Pasquino. El efecto fue similar a cerrar Napster y permitir la apertura de millones de otros sitios de descarga en Internet: poemas sediciosos comenzaron a aparecer en numerosas otras estatuas, hasta configurar toda una tradición de las llamadas "statue parlanti" ("estatuas parlantes"). En algunos casos, Pasquino incluso entró en conversaciones con sus compañeros de piedra, siendo los más famosos una estatua del dios de los ríos situada en una fuente del Capitolio y llamada Marforio, y un busto de mujer clásico a quien la creatividad popular rebautizó como Madama Lucrezia por Lucrezia d'Alagno, que en el siglo XV había sido la amante de Alfonso de Aragón y reina de facto en Nápoles.

Y una pasquinada para cerrar el presente posteo. El Papa Inocencio X (1644-1655) inaguró la fuente de los Cuatro Ríos en la Piazza Navona, y el pueblo estaba descontento porque se avecinaba un alza de contribuciones para pagar por estas maravillas arquitectónicas. Y Pasquino, impertérrito, habló: "Lo que nosotros queremos no son ni fuentes ni obeliscos; pan es lo que queremos, pan y más pan"...

En realidad, Pasquino en sus orígenes era Menelao, el hermano de Agamenón en la "Ilíada" de Homero. Así como suena. O mejor dicho, una estatua representando a Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo muerto, eso es. O algo así, porque la estatua no sobrevivió precisamente indemne a los vandalismos de los tiempos. A inicios del siglo XVI, según refiere la rumorología, se instaló en sus cercanías un sastre de apellido Pasquino, reputado por su ingenio. Al mismo tiempo, vaya uno a saber si habiendo conexión o no, en la estatua comenzaron a aparecer libelos con versos satíricos en contra de la Iglesia Católica, que por supuesto era quien mandaba en Roma. (Ni qué decir, éstos fueron los primeros pasquines, a los cuales el mentado Pasquino dio inadvertidamente su nombre).

Los emperadores bizantinos aguantaban la sátira con resignación, pero como no se supone que los Papas cristianos sean tolerantes, amen a su prójimo o sean humildes, estuvieron a punto de arrojar la estatua al agua para eliminar el odiado símbolo de la resistencia popular. Al último, convenciéndose de que harían de la estatua un mártir, se limitaron a prohibir la publicación de libelos sediciosos en la estatua de Pasquino. El efecto fue similar a cerrar Napster y permitir la apertura de millones de otros sitios de descarga en Internet: poemas sediciosos comenzaron a aparecer en numerosas otras estatuas, hasta configurar toda una tradición de las llamadas "statue parlanti" ("estatuas parlantes"). En algunos casos, Pasquino incluso entró en conversaciones con sus compañeros de piedra, siendo los más famosos una estatua del dios de los ríos situada en una fuente del Capitolio y llamada Marforio, y un busto de mujer clásico a quien la creatividad popular rebautizó como Madama Lucrezia por Lucrezia d'Alagno, que en el siglo XV había sido la amante de Alfonso de Aragón y reina de facto en Nápoles.

Y una pasquinada para cerrar el presente posteo. El Papa Inocencio X (1644-1655) inaguró la fuente de los Cuatro Ríos en la Piazza Navona, y el pueblo estaba descontento porque se avecinaba un alza de contribuciones para pagar por estas maravillas arquitectónicas. Y Pasquino, impertérrito, habló: "Lo que nosotros queremos no son ni fuentes ni obeliscos; pan es lo que queremos, pan y más pan"...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Italia,

Libertad de Expresión,

Renacimiento

jueves, 11 de octubre de 2012

Las anécdotas de Santa Maria sopra Minerva.

Roma está probablemente más trufada de iglesias que de habitantes, y cada una de ellas es una historia y un mundo. Santa Maria sopra Minerva tiene algunas interesantes para contar. Esta es la primera y también única iglesia de estilo gótico que existe en Roma. Su construcción se inició en 1280, sobre las ruinas de otra edificación antigua que fue atribuida a Minerva: de ahí por supuesto lo de "sopra Minerva" ("sobre Minerva", claro está, que para los cristianos, la casta María es mucho más mujer que la sabia, inteligente y también virgen Minerva). Cuando la edificación terminó, el gótico ya había pasado de moda: hablamos de 1453 aquí.

Por supuesto que, siguiendo la tradición, la iglesia se transformó también en sepulcro, en donde encontraron su último descanso varios Papas (incluyendo el de Paulo IV el Papa contrarreformista, a la vanidad de cuya tumba hubo de ser sacrificado un fresco sobre las virtudes y los vicios pintado por Filippino Lippi), así como el pintor Fra Angelico que pertenecía a la orden de los Dominicos que era la encargada de la Iglesia, y la mística Catalina de Siena.

Una de las anécdotas más curiosas relacionadas con esta iglesia, tiene que ver con la estatua de Cristo situada a la izquierda del altar mayor. Esta fue encargada nada menos que a Miguel Angel Buonarroti, que comenzó en 1514, pero cuando en el rostro apareció una veta negra de mármol, la dejó sin terminar. La obra fue tomada entonces por su ayudante Pietro Urbano, quien se puso en la labor a partir de 1519. La intervención del ayudante echó a perder la estatua en varios puntos, a un punto tal que incluso su propio maestro juzgó como imposible de arreglar. Cuando se inauguró el 27 de Diciembre de 1521, a Miguel Angel le pareció tan mala que incluso ofreció una compensación a sus mandantes por la misma. Irónicamente, la estatua se transformó en una de las obras más admiradas de Miguel Angel, debido a la idea de tratar escultóricamente a Cristo como un héroe clásico, desnudo y sin heridas (el taparrabos es un púdico añadido posterior del Barroco, como se evidencia para cualquiera que contemple la estatua).

Finalmente, ya en pleno período Barroco, se destapó la olla acerca del pasado del templo cuando en los jardines del monasterio adosado a la iglesia apareció un obelisco egipcio, en 1665. Se descubrió entonces que el templo antiguo sobre cuyas ruinas estaba construida la Iglesia de Santa Maria no estaba dedicado a Minerva sino a la diosa egipcia Isis... Ni cortos ni perezosos, los monjes instalaron el dichoso obelisco en la plaza frente a la iglesia. Y haciendo gala de mal gusto, llamaron al escultor Bernini a que les esculpiera un elefante para que sostuviera el dichoso obelisco... En fin, terminemos diciendo que en el zócalo del condenado elefante aparece la siguiente inscripción: "...documentum intellige robustae mentis esse solidam sapientiam sustinere" ("Se requiere de un gran entendimiento para soportar el peso de la sabiduría").

Busca otras anécdotas relacionadas:

Arquitectura,

Escultura,

Italia,

Renacimiento

jueves, 9 de febrero de 2012

Filippo Brunelleschi domestica la perspectiva.

Una vez que se sabe cómo hacer algo, el procedimiento es obvio y evidente por sí mismo. Pero a veces la idea en comento es tan sencilla, que nadie pareciera discurrirla el primero. Quizás la marca del verdadero genio no está en los más alambicados desarrollos, sino en la sencillez y claridad de una solución a un problema. Si lo anterior fuera verdad, entonces no cabe dudas de que el arquitecto italiano Filippo Brunelleschi sería uno de los más grandes genios de la Historia. Hay mucho de que hablar acerca de Brunelleschi, pero para Siglos Curiosos, por esta vez, centrémosnos en cómo resolvió el problema de investigar la perspectiva.

En realidad, la cuestión de investigar la perspectiva, o sea, la manera en que el ojo y la mente humana perciben las imágenes y las ordenan para generar en obras artísticas efectos de distancia, profundidad, etcétera, es tan vieja como los antiguos griegos. Varios geómetras habían tratado de investigar el tema, al encontrarse con éste mientras investigaban las leyes de la Optica. Ya el pintor Giotto, a inicios del siglo XIV, había roto con la representación plana del mundo en las pinturas, para integrar cuerpos con volumen y "espacialidad", por llamarlo de alguna manera, en el mundo retratado. Pero ninguno atinaba de frentón con una manera de verdad adecuada de representar con fidelidad el espacio tridimensional en el dibujo bidimensional... o de utilizar dicho espacio para generar efectos arquitectónicos. Hasta Brunelleschi.

Ayudó por supuesto que Filippo Brunelleschi fuera un outsider en el mundo de la arquitectura, ya que realizó su aprendizaje como orfebre, y de ahí saltó a lo arquitectónico. Venía así con la mente limpia de ideas y prejuicios. Brunelleschi hizo algo muy sencillo, y también muy renacentista. En vez de centrarse en las teorías en circulación, o de utilizar conocimientos geométricos, optó por el método empírico de ir a la raíz del problema e ir a pintar el objeto in situ. Luego, o bien colgó un marco delante suyo, enmarcando al objeto, o utilizó para dicho fin la puerta de alguna casa. Como siguiente paso, cuadriculó el marco utilizando cuerdas horizontales y verticales, y a su vez cuadriculó de esa misma exacta manera la tela en la que debía pintar. Luego, fue tan sencillo como pasar el pedazo del marco "A1" al casillero "a1" de la tela, el "B1" al "b1", y así sucesivamente.

Para asombro de sus contemporáneos, hizo dos demostraciones públicas de su método, una en la Piazza de la Signoria, y la otra en la Piazza del Duomo, ambos lugares de su Florencia nativa. La clave del método para que funcionara, observó Brunelleschi (algo que nos parece obvio, pero que para la época era un hallazgo revolucionario) era siempre quedarse a la misma distancia del marco cuadriculado con cordeles, para no alterar la disposición de la perspectiva.

Por supuesto que Brunelleschi no agotó todas las posibilidades del método, y en los hechos, una legión de pintores posteriores siguieron desarrollando las leyes de la perspectiva hasta unos cien años después. El alcance de la revolución puede medirse por los conceptos vertidos por Leon Battista Alberti, tratadista de mediados del siglo XV, quien afirmaba que un cuadro debe verse como si fuera una ventana. Digamos que, desde los hallazgos de Brunelleschi, el observador deja de ser alguien que interpreta símbolos, y pasa a ser mero espectador de una escena. Y ni qué decir acerca de los Niágaras de tinta que han corrido después para justificar o atacar esta manera de concebir el arte pictórico...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Pintura,

Renacimiento

domingo, 12 de diciembre de 2010

La moda de los acuchillados.

Algunas batallas en la Historia son claves para el curso de la Humanidad. Pensemos por ejemplo en Salamina (480 a.C.), el Río Yermak (636 d.C.) o Normandía (1944). Otras, sin llegar a tanto, tienen consecuencias políticas de largo plazo, como Kadesh (1295 a.C.), Poitiers (1346 d.C.) o Waterloo (1815). Pero de muy pocas batallas se podría decir que, además de otras posibles influencias, ayudaron a cambiar la historia de... la moda.

Algunas batallas en la Historia son claves para el curso de la Humanidad. Pensemos por ejemplo en Salamina (480 a.C.), el Río Yermak (636 d.C.) o Normandía (1944). Otras, sin llegar a tanto, tienen consecuencias políticas de largo plazo, como Kadesh (1295 a.C.), Poitiers (1346 d.C.) o Waterloo (1815). Pero de muy pocas batallas se podría decir que, además de otras posibles influencias, ayudaron a cambiar la historia de... la moda.La siguiente anécdota tiene como protagonista, más o menos, a Carlos el Temerario. En el siglo XV, el área comprendida entre los Pirineos y el Rin estaba disputada por tres grandes potencias: el Reino de Inglaterra, el Reino de Francia y el Ducado de Borgoña. Derrotada Inglaterra después de 1453, quedaron Francia y Borgoña frente a frente. Cuesta imaginárselo hoy en día, pero ambas naciones eran potencias de peso más o menos similar, y no es impensable, mirado en retrospectiva, que Borgoña hubiera acabado asimilando a Francia, en vez de al revés (los dominios de Carlos comprendían la Borgoña misma, al este de Francia, pero también los Países Bajos y el actual norte de Francia, conectados por Luxemburgo y Lorena).

A resultas de varias vueltas políticas, el duque Carlos el Temerario, señor de Borgoña, se vio involucrado en la Batalla de Nancy, el 5 de Enero de 1477. La batalla le fue terriblemente desfavorable, y de hecho, el cuerpo de Carlos apareció tres días después, entre los cadáveres. En los hechos, Francia prácticamente se incorporó Borgoña, aunque debió contenderla durante un tiempo con las pretensiones del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero volviendo a la batalla, resulta que los mercenarios suizos que se arrojaron sobre las tropas borgoñonas, celebraron su victoria rasgando con cuchillos las tiendas, los estandartes y las vestimentas del ajuar de Carlos y sus tropas. El resultado estético debió gustarle a alguien, porque esas ropas rasgadas y que por lo tanto dejaban ver el forro, pasaron a ser la moda en toda Europa. De hecho, a ese estilo renacentista de rasgar (ahora con intención) la tela de una prenda para dejar ver el forro, o una tela diferente, se lo llama "acuchillado".

Ayudó que en la época de Carlos el Temerario, Flandes (parte de sus dominios) era uno de los más importantes centros culturales de su tiempo, y eso contribuyó a la rápida difusión de la moda. El acuchillado es omnipresente en buena parte de los retratos de lo que quedó del siglo XV, y prácticamente todo el siglo XVI, como ustedes mismos pueden ver por su cuenta en las pinturas de la época (fíjense en las imágenes, cuando se ve una tela distinta como en una especie de pliegue de la tela exterior dominante, típicamente en las hombreras). Acabaría por desaparecer únicamente al llegar el Barroco, época en la que la vestimenta experimentó un período de sencillez en que los acuchillados fueron vistos como una ostentación lujosa e inútil. Luis XIV traería la ostentación de regreso, pero no los acuchillados.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Francia,

Renacimiento,

Vestimenta

domingo, 20 de diciembre de 2009

Nicolás de Cusa y las religiones abrahámicas.

Uno de los pensadores más exóticos que produjo el siglo XV, fue el filósofo alemán Nicolás de Cusa. Si hemos de ser justo, era alemán por nacimiento y cultura, pero su obra llegó a sus más altas cumbres en Italia. Tuvo una participación destacada en el Concilio de Florencia de 1438, en el cual se mostró activo a favor de una fórmula que permitiera unificar a la Iglesia de Roma con la de Constantinopla. Sus esfuerzos fracasaron por la intransigencia de los griegos, que con esto se cegaron cualquier posibilidad de auxilio de Occidente frente a la creciente amenaza de los otomanos, que quince años después, en 1453, tomaron Constantinopla y le pusieron fin al Imperio Bizantino (después se crearía una frase destinada a tener éxito en la historiografía dieciochesca: prefirieron "el turbante del Profeta a la tiara del Papa"...). Años después, debido a su amistad con el sacerdote humanista Eneas Silvio Piccolomini, cuando éste devino en el Papa Pío II (1458-1464), Nicolás de Cusa se convirtió en uno de sus principales consejeros y asesores.

Resulta interesante observar que a pesar de desarrollar su labor en el seno mismo de la intransigente Iglesia Católica medieval, las dos tendencias espirituales de Nicolás de Cusa hacia el misticismo por un lado y hacia el humanismo por el otro, le llevaron a tratar de comprender las diferencias religiosas como meros baches en la búsqueda de la unidad humana. En la época de Nicolás de Cusa era aún reciente el problema del Imperio con los husitas, una secta herética checa que había llegado hasta la guerra civil (en muchos sentidos, como tantas otras veces en la Historia, la herejía husita era un pretexto religioso para enmascarar otras motivaciones un poco más terrenales). Nicolás de Cusa promovió el entendimiento amable con los husitas, así como con los ortodoxos de Constantinopla.

Pero no se detuvo ahí. A contrapelo de las corrientes predominantes en el pensamiento católico, Nicolás de Cusa era también partidario de entenderse con los judíos y aún con los musulmanes. Nicolás de Cusa creía en un dios casi inmanente a la Creación (es sintomático que describa al universo como teniendo "un centro en todas partes y su circunferencia en ninguna", frase clásicamente usada por los teólogos medievales para definir a Dios), y ante eso, era más importante la fe que los usos exteriores de cada culto. Basándose en la Biblia, Nicolás de Cusa consideraba aceptable que los cristianos retomaran el antiguo uso de la circuncisión (no parece claro, de todos modos, que el propio Nicolás quisiera someterse a la misma...), mientras que los judíos y los musulmanes podrían transformar o adaptar sus abluciones rituales para transformarlas en el equivalente del bautismo cristiano. El Cusano considera, de manera un tanto ingenua, que el Islam es una especie de simplificación hecha por Mahoma de la Ley de Moisés, para adaptarla a los pueblos árabes, y que por lo tanto, tratar a los musulmanes y a los judíos sería para los cristianos casi la misma cosa.

Por ironía del destino, este espíritu que en su misticismo hacía planes para unificar todas las religiones bajo la férula de un Cristianismo purgado de su intolerancia, falleció en medio de los preparativos que el Papa Pío II hacía para emprender una enésima Cruzada contra los musulmanes, Cruzada en la que el mismo Nicolás Cusano, como colaborador cercano del Papa, debía participar. Apenas tres días después, también falleció el propio Pío II, y la proyectada Cruzada no llegó así a materializarse...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Fraternidad Universal,

Humanismo,

Islam,

Judaísmo,

Renacimiento,

Siglo 15,

Sincretismo Religioso,

Teología Cristiana

jueves, 8 de octubre de 2009

El Coliseo después del Imperio Romano.

El Coliseo es uno de los más representativos edificios del Imperio Romano. Quizás ayude el que todavía esté a la vista. Bueno, parte de él, al menos, que el tiempo y los saqueadores han hecho lo suyo con el pobre. El Coliseo fue edificado en el año 72, e inagurado en el año 80. Los juegos de gladiadores anteriores, incluidos los que se ven en las pelis de cristianos vs. paganos ambientadas en tiempos de Nerón ("Quo Vadis", etcétera), sucedieron principalmente en otro recinto distinto, el Circo Máximo (Nerón gobernó de 54 a 68). Aún así, Nerón dejó su rastro: el Anfiteatro Flavio, como era llamado por haber sido construido por el Emperador Flavio Vespasiano, estaba cerca de una estatua colosal de Nerón, de 20 metros de altura.

Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, esto fue en realidad más un hito constitucional que un verdadero cambio de época, ya que los habitantes de aquel tiempo no despertaron al día siguiente diciendo "¡Guau, pasó la Antigüedad y entramos en la Edad Media!". Al revés, la vida cotidiana siguió más o menos como siempre, sin grandes quiebres, y de hecho el Coliseo se siguió utilizando como centro de espectáculos. Después de todo, era un componente integral del "panem et circenses" ("pan y circo") para mantener quietas a las masas, y eso venía bien tanto a los Emperadores romanos como a los usurpadores que se apoderaron de Italia después. Fue recién hacia 523, ya en pleno reinado del ostrogodo Teodorico, que los espectáculos en el Coliseo cesaron por completo. Con todo, suponemos que estos espectáculos eran harto más incruentos que los sanguinarios juegos de gladiadores de la época clásica, los cuales habían sido definitivamente abolidos en el año 404, probablemente por el cambio de sensibilidad del público, influido ahora por la creciente marea del Cristianismo.

Durante la Edad Media, en que la sociedad italiana era demasiado pobre para organizar espectáculos de altura, el Coliseo cayó finalmente en desuso. Pero, aunque mudo testimonio de una época ya ida, seguía estando ahí, como un fantasma del pasado. Ya en pleno siglo VIII, el historiador (¡británico!) Beda el Venerable da testimonio de una profecía: "Mientras el Coliseo exista, Roma existirá; cuando el Coliseo se desmorone, Roma también se desmoronará, cuando Roma desaparezca, el mundo también perecerá". Quién sabe si por ese temor supersticioso, o simplemente por flojera respecto a qué hacer con la estructura, el Coliseo se quedó ahí porfiadamente durante toda la Edad Media, sin que nadie le prestara el mayor caso.

La ironía suprema es que los sufrimientos mayores del Coliseo empezaron a manos de la Iglesia Católica (que por supuesto despreciaba a los símbolos paganos del pasado), pero en su etapa menos cristiana y más renacentista y neopagana. En efecto, necesitada de materiales de construcción a bajo costo para edificar su portentosa nueva Basílica de San Pedro, en el siglo XVI, los Papas se dirigieron sin escrúpulos al Coliseo y extrajeron cuanto material pudieron de él, dándole su actual forma semiderruida, mil años después de que cayera el Imperio Romano. Quizás por esto se dijo de Donato Bramante, el primer arquitecto de la Basílica de San Pedro, aquel verso burlesco: "Donato Bramante, maestro arruinante"... Recién en 1744, los Papas volvieron a fijarse en el Coliseo, y ordenaron su conservación, aunque no por admiración a la antigua cultura grecorromana (pagana, recordemos), sino por motivos píos: se instaló una cruz de bronce en medio de la arena, para recordar a los mártires cristianos que allí se habían dejado la vida en testimonio de lo que consideraban como la verdadera fe. Y así es como, maltrecho y todo, el Coliseo llegó hasta nuestros días...

Busca otras anécdotas relacionadas:

Arquitectura,

Edad Media,

Iglesia Católica,

Renacimiento,

Roma Antigua

domingo, 24 de junio de 2007

El destino final de Vesalio.

El gran salto conceptual que significó la obra de Andreas Vesalio para la Medicina, es algo que ya comentamos en un posteo anterior de Siglos Curiosos. Pero no dijimos nada sobre su destino posterior, lo que le aconteció después de haber publicado su monumental "De humani corporis fabrica" ("De la fábrica del cuerpo humano"), en 1543.

El gran salto conceptual que significó la obra de Andreas Vesalio para la Medicina, es algo que ya comentamos en un posteo anterior de Siglos Curiosos. Pero no dijimos nada sobre su destino posterior, lo que le aconteció después de haber publicado su monumental "De humani corporis fabrica" ("De la fábrica del cuerpo humano"), en 1543.Por haberse atrevido a enmendarle la plana a Galeno, el antiguo médico romano que era literalmente la Biblia de los médicos hasta el siglo XVI, Vesalio sufrió toda clase de ataques. Uno de los más enconados enemigos de Vesalio fue, por descontado, su antiguo profesor de Medicina, Jacobus Sylvius, quien probablemente se sintió amenazado en su calidad de académico de primera por su joven discípulo que le estaba superando; había sido profesor de uno de los más brillantes médicos de todos los tiempos, y aún así no tuvo empacho en llamarle loco.

Molesto por todo el escándalo a su alrededor, Andreas Vesalio se resolvió a marcharse de Italia, abandonando su puesto en la Universidad de Padua (en ella, algunos años después, y dicho sea de paso, se hará un puesto Galileo Galilei). Le habían ofrecido un puesto como médico en la corte española, por lo que se dedicó a las labores más bien pedestres, considerando su genio, de tratar la gota de Carlos V, y después los males de su hijo y sucesor Felipe II. Radicado en Bruselas primero y en Madrid después, tuvo tiempo de enriquecerse, y ejerció así para los reyes de España durante veintiún años.

Parecía que Vesalio había encontrado por fin recompensa a sus merecimientos, pero a finales de su vida emprendió la peregrinación a Tierra Santa. El motivo es desconocido, pero la leyenda negra insiste que chocó de frente con la Santa Inquisición, que le habría condenado a muerte por sus experimentos anatómicos. Felipe II le habría conmutado la pena por la de peregrinar a Jerusalén, lo que dados los precarios medios para viajar de aquel tiempo, era simplemente dilatar lo inevitable. En efecto, Vesalio enfermó gravemente durante el viaje, fue desembarcado en una isla griega (Zante, frente a Corinto), y de él nunca se volvió a saber, así es que se lo da por presumiblemente muerto. Un trágico destino para alguien que en la Medicina alcanzó tanta importancia como revolucionario, como su contemporáneo Nicolás Copérnico en la Astronomía.

Molesto por todo el escándalo a su alrededor, Andreas Vesalio se resolvió a marcharse de Italia, abandonando su puesto en la Universidad de Padua (en ella, algunos años después, y dicho sea de paso, se hará un puesto Galileo Galilei). Le habían ofrecido un puesto como médico en la corte española, por lo que se dedicó a las labores más bien pedestres, considerando su genio, de tratar la gota de Carlos V, y después los males de su hijo y sucesor Felipe II. Radicado en Bruselas primero y en Madrid después, tuvo tiempo de enriquecerse, y ejerció así para los reyes de España durante veintiún años.

Parecía que Vesalio había encontrado por fin recompensa a sus merecimientos, pero a finales de su vida emprendió la peregrinación a Tierra Santa. El motivo es desconocido, pero la leyenda negra insiste que chocó de frente con la Santa Inquisición, que le habría condenado a muerte por sus experimentos anatómicos. Felipe II le habría conmutado la pena por la de peregrinar a Jerusalén, lo que dados los precarios medios para viajar de aquel tiempo, era simplemente dilatar lo inevitable. En efecto, Vesalio enfermó gravemente durante el viaje, fue desembarcado en una isla griega (Zante, frente a Corinto), y de él nunca se volvió a saber, así es que se lo da por presumiblemente muerto. Un trágico destino para alguien que en la Medicina alcanzó tanta importancia como revolucionario, como su contemporáneo Nicolás Copérnico en la Astronomía.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Medicina,

Personajes,

Renacimiento

domingo, 27 de mayo de 2007

Carrera a la manera de Francis Bacon.

Reservaba este posteo para más adelante, pero ya que hablamos de Francis Bacon la última vez, podemos seguir con él. Bacon fue en muchos sentidos un típico exponente del Renacimiento inglés, con un pie puesto en la Filosofía y en la Ciencia, y con el otro en las intrigas políticas y palaciegas. Ya hemos referido en Siglos Curiosos su curiosa manera de morirse, en 1626, y ahora hablaremos un poco de su, ejem, vida pública.

Reservaba este posteo para más adelante, pero ya que hablamos de Francis Bacon la última vez, podemos seguir con él. Bacon fue en muchos sentidos un típico exponente del Renacimiento inglés, con un pie puesto en la Filosofía y en la Ciencia, y con el otro en las intrigas políticas y palaciegas. Ya hemos referido en Siglos Curiosos su curiosa manera de morirse, en 1626, y ahora hablaremos un poco de su, ejem, vida pública.Bacon ingresó a la administración pública, en una época (la de la reina Isabel I Tudor) en que el Estado se fortalecía , y por tanto trabajar para éste era garantía de éxito. Pero Bacon aspiraba al triunfo más rápido posible, y para eso empezó a hacer algunas cosas bastante poco honorables. Entre ellas, traicionó tranquilamente por la espalda a Essex, uno de sus amigos, y también su benefactor, contra quien actuó como abogado en el proceso por alta traición que llevó a dicho Essex al cadalso.

Difunta la reina Isabel, y asumiendo el poder Jacobo I (1603-1625), Bacon se abrió paso a fuerza de lisonjas, tanto con éste como con su privado Buckingham. Acumuló poder como para permitirse una celebración apoteósica por sus sesenta años, pero a renglón seguido, el Parlamento le acusó de aceptar pequeños "agradecimientos" en metálico y especies, por su trabajo en la judicatura. El cargo era completamente político, por supuesto, porque la corrupción de los jueces en la época era algo de dominio público, y el caso de Francis Bacon no era en absoluto excepcional; pero en esos años, el Parlamento estaba fuertemente enquistado contra Jacobo I, y provocar la caída de uno de sus hombres de confianza era una buena manera de enrabiarlo. Así, Bacon fue condenado a destitución, multa y cárcel "durante el tiempo que plazca a su majestad". El tiempo que le plugió a ésta fue de seis días, al cabo de los cuales fue liberado. En cuanto a la multa, todos se "olvidaron" de ella.

Aún así, Bacon tuvo sólo cinco años más para disfrutar de la libertad. Arruinada su carrera política, los dedicó a las ciencias, hasta que falleció de la manera que reseñamos alguna vez.

Difunta la reina Isabel, y asumiendo el poder Jacobo I (1603-1625), Bacon se abrió paso a fuerza de lisonjas, tanto con éste como con su privado Buckingham. Acumuló poder como para permitirse una celebración apoteósica por sus sesenta años, pero a renglón seguido, el Parlamento le acusó de aceptar pequeños "agradecimientos" en metálico y especies, por su trabajo en la judicatura. El cargo era completamente político, por supuesto, porque la corrupción de los jueces en la época era algo de dominio público, y el caso de Francis Bacon no era en absoluto excepcional; pero en esos años, el Parlamento estaba fuertemente enquistado contra Jacobo I, y provocar la caída de uno de sus hombres de confianza era una buena manera de enrabiarlo. Así, Bacon fue condenado a destitución, multa y cárcel "durante el tiempo que plazca a su majestad". El tiempo que le plugió a ésta fue de seis días, al cabo de los cuales fue liberado. En cuanto a la multa, todos se "olvidaron" de ella.

Aún así, Bacon tuvo sólo cinco años más para disfrutar de la libertad. Arruinada su carrera política, los dedicó a las ciencias, hasta que falleció de la manera que reseñamos alguna vez.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Inglaterra,

Intrigas,

Renacimiento,

Siglo 17

miércoles, 7 de febrero de 2007

¿Era Leonardo da Vinci un sodomita...?

Leonardo da Vinci es considerado, con justicia, como uno de los mayores genios en la Historia Universal. Aunque su obra científica no tuvo mayor repercusión, y sus manuscritos fueron redescubiertos y valorados cuando toda esa ciencia estaba virtualmente superada, su proyección pictórica es insuperable.

Leonardo da Vinci es considerado, con justicia, como uno de los mayores genios en la Historia Universal. Aunque su obra científica no tuvo mayor repercusión, y sus manuscritos fueron redescubiertos y valorados cuando toda esa ciencia estaba virtualmente superada, su proyección pictórica es insuperable.Uno de los rumores más persistentes en torno a Leonardo da Vinci es el problema de si era o no homosexual. Usualmente se considera que fue Sigmund Freud quien lanzó la hipótesis al mundo. Es cierto que Freud defendió la tesis de la homosexualidad de Leonardo, pero de manera alguna fue el primero.

Para ser concretos, en realidad fueron los propios florentinos los primeros en sospechar. Corría el año 1477, Leonardo tenía 24 años, y fue llevado a juicio bajo la acusación de sodomía, algo sumamente grave en aquellos tiempos, ya que un sodomita podía ser castigado con la hoguera, como hereje. Leonardo salió absuelto de los cargos, pero la duda quedó siempre flotando en el ambiente. ¿Cuánto de auténtica tenía la persecusión judicial, y cuánto había en ella de envidia por parte de sus contemporáneos menos talentosos? Es difícil saberlo. Como fuere, es probable que el juicio seguido a Leonardo por sodomía haya sido el más poderoso aliciente para empujarle a emigrar: entre 1482 y 1498 prestó sus servicios a Ludovico el Moro, el poderoso señor de Milán, bien lejos de Florencia.

Nunca se le conocieron a Leonardo romances con chicas. Además, solía rodearse de bellos efebos, aunque eso pasaba por labores de modelaje. Por otra parte se ha remarcado varias veces la androginia que rodea a sus personajes masculinos y femeninos. Se ha dicho, incluso, que la Mona Lisa podría ser un autorretrato, con él mismo disfrazado de mujer. Todo esto no son más que especulaciones, por supuesto, pero alimentan la leyenda del misterioso genio florentino.

Para ser concretos, en realidad fueron los propios florentinos los primeros en sospechar. Corría el año 1477, Leonardo tenía 24 años, y fue llevado a juicio bajo la acusación de sodomía, algo sumamente grave en aquellos tiempos, ya que un sodomita podía ser castigado con la hoguera, como hereje. Leonardo salió absuelto de los cargos, pero la duda quedó siempre flotando en el ambiente. ¿Cuánto de auténtica tenía la persecusión judicial, y cuánto había en ella de envidia por parte de sus contemporáneos menos talentosos? Es difícil saberlo. Como fuere, es probable que el juicio seguido a Leonardo por sodomía haya sido el más poderoso aliciente para empujarle a emigrar: entre 1482 y 1498 prestó sus servicios a Ludovico el Moro, el poderoso señor de Milán, bien lejos de Florencia.

Nunca se le conocieron a Leonardo romances con chicas. Además, solía rodearse de bellos efebos, aunque eso pasaba por labores de modelaje. Por otra parte se ha remarcado varias veces la androginia que rodea a sus personajes masculinos y femeninos. Se ha dicho, incluso, que la Mona Lisa podría ser un autorretrato, con él mismo disfrazado de mujer. Todo esto no son más que especulaciones, por supuesto, pero alimentan la leyenda del misterioso genio florentino.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Italia,

Juicios,

Renacimiento,

Sexualidad

domingo, 4 de febrero de 2007

El poco prolífico Leonardo.

Leonardo da Vinci es considerado uno de los mayores genios pictóricos de todos los tiempos. Sus pinturas desarrollaron al máximo esa técnica suya tan peculiar, cual era el sfumato, la característica según la cual sus paisajes se desvanecen y las formas van difuminándose en la lejanía. Entre sus obras están las celebérrimas "La última cena", "La Mona Lisa" (conocida también como "La Gioconda", por suponérsela un retrato de la dama Francesca del Giocondo) y "La virgen de las rocas".

Por todo eso, resulta curioso observar que la obra pictórica de Leonardo da Vinci no es especialmente prolífica. En realidad, bastan los dedos de las manos para contar la totalidad de la obra pictórica de Leonardo que fue completada, aunque podemos hacernos una idea del resto a partir de los abundantes bocetos que legó, y que hubieran conformado, de haberse completado, un legado de aproximadamente 70 pinturas.

Parece que esto tiene que ver justamente con el problema de ser un genio trabajando con el cerebro a toda marcha. Leonardo parecía entusiasmarse más con un proyecto pictórico y los problemas técnicos que planteaba, que con la ejecución misma. Apenas iniciaba un proyecto, diseñaba toneladas de bocetos para detallarlo al máximo, y cuando resolvía los problemas técnicos de la manera más conveniente, lo abandonaba sin preocuparse mayormente de la ejecución misma... por lo que la pintura acababa siendo visible, pero sólo en el interior de su mente.

En otros casos, fue la afición a la Química de su poderoso genio la que nos jugó la mala pasada. Leonardo se la pasaba experimentando con nuevos componentes y mezclas que le permitieran obtener nuevos y sorprendentes pigmentos para sus pinturas. El resultado es que muchas de sus pinturas se decoloraron y descompusieron con gran rapidez. El ejemplo más característico de esto es su célebre fresco de la Batalla de Anghiari... célebre porque a los pocos años el fresco estaba tan deteriorado, que nada pudo rescatarse de él.

Hay también una cuestión de personalidad. Leonardo era una persona enormemente tímida e introvertida. Su enorme genio despertaba recelos y suspicacias, e incluso llegó a acusársele en juicio de sodomía, con o sin fundamento, pero con bastante probabilidad por envidias o celos profesionales. Por ende, solía rodearse de colaboradores igualmente reservados, que tampoco desarrollaban las ideas del maestro. Y así nos quedamos sin conocer más obras de uno de los mayores genios pictóricos de todos los tiempos.

Por todo eso, resulta curioso observar que la obra pictórica de Leonardo da Vinci no es especialmente prolífica. En realidad, bastan los dedos de las manos para contar la totalidad de la obra pictórica de Leonardo que fue completada, aunque podemos hacernos una idea del resto a partir de los abundantes bocetos que legó, y que hubieran conformado, de haberse completado, un legado de aproximadamente 70 pinturas.

Parece que esto tiene que ver justamente con el problema de ser un genio trabajando con el cerebro a toda marcha. Leonardo parecía entusiasmarse más con un proyecto pictórico y los problemas técnicos que planteaba, que con la ejecución misma. Apenas iniciaba un proyecto, diseñaba toneladas de bocetos para detallarlo al máximo, y cuando resolvía los problemas técnicos de la manera más conveniente, lo abandonaba sin preocuparse mayormente de la ejecución misma... por lo que la pintura acababa siendo visible, pero sólo en el interior de su mente.

En otros casos, fue la afición a la Química de su poderoso genio la que nos jugó la mala pasada. Leonardo se la pasaba experimentando con nuevos componentes y mezclas que le permitieran obtener nuevos y sorprendentes pigmentos para sus pinturas. El resultado es que muchas de sus pinturas se decoloraron y descompusieron con gran rapidez. El ejemplo más característico de esto es su célebre fresco de la Batalla de Anghiari... célebre porque a los pocos años el fresco estaba tan deteriorado, que nada pudo rescatarse de él.

Hay también una cuestión de personalidad. Leonardo era una persona enormemente tímida e introvertida. Su enorme genio despertaba recelos y suspicacias, e incluso llegó a acusársele en juicio de sodomía, con o sin fundamento, pero con bastante probabilidad por envidias o celos profesionales. Por ende, solía rodearse de colaboradores igualmente reservados, que tampoco desarrollaban las ideas del maestro. Y así nos quedamos sin conocer más obras de uno de los mayores genios pictóricos de todos los tiempos.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Italia,

Pintura,

Renacimiento

domingo, 21 de enero de 2007

Los cuernos de Moisés.

La Escultura es un arte de símbolos, a fin de cuentas, en particular cuando hay ciertas cosas que no se pueden esculpir de manera naturalista, y se deben recurrir a técnicas un poco más sutiles para apelar a la inteligencia del espectador.

Uno de estos simbolismos son las protuberancias que adornan muchas estatuas antiguas de Moisés. Según una tradición antigua, cuando Moisés hablaba con Dios, salían rayos desde la cabeza del profeta. Como esculpir estos rayos era algo enrevesado, y además se hubiera prestado para la maledicencia ("¡miren qué cuernos se gasta Moisés!"), los escultores preferían simplemente ponerle un par de pequeñas protuberancias, y se supone que ellas representaban los rayos en cuestión.

Sin embargo, este toque delicado no fue suficiente, y con el paso del tiempo, los escultores debieron renunciar a esta práctica, precisamente para evitar que la gente tomara esos "rayos" como "cachitos", y dijera que Moisés era un cornudo...

Entre las esculturas que muestran a Moisés con protuberancias, está nada menos que el "Moisés" que Miguel Angel esculpió a comienzos del siglo XVI, y que ilustra este posteo.

Uno de estos simbolismos son las protuberancias que adornan muchas estatuas antiguas de Moisés. Según una tradición antigua, cuando Moisés hablaba con Dios, salían rayos desde la cabeza del profeta. Como esculpir estos rayos era algo enrevesado, y además se hubiera prestado para la maledicencia ("¡miren qué cuernos se gasta Moisés!"), los escultores preferían simplemente ponerle un par de pequeñas protuberancias, y se supone que ellas representaban los rayos en cuestión.

Sin embargo, este toque delicado no fue suficiente, y con el paso del tiempo, los escultores debieron renunciar a esta práctica, precisamente para evitar que la gente tomara esos "rayos" como "cachitos", y dijera que Moisés era un cornudo...

Entre las esculturas que muestran a Moisés con protuberancias, está nada menos que el "Moisés" que Miguel Angel esculpió a comienzos del siglo XVI, y que ilustra este posteo.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Escultura,

Mundo Bíblico,

Renacimiento

domingo, 3 de diciembre de 2006

Cellini y la ninfa de Fontainebleau.

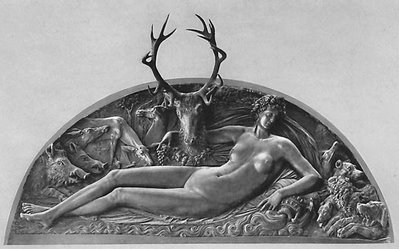

A veces, debido al carácter excéntrico, arrebatado o visceral de los artistas, las obras artísticas que producen arrastran consigo más de alguna historia sórdida, en lo que a su concepción se refiere. Un ejemplo es la "Ninfa de Fontainebleau", que esculpió Benvenuto Cellini, cuya historia arrastra adulterio, sadomasoquismo y un intento de asesinato.

Cellini fue conocido en vida y después de muerto por ser un vanidoso bravucón y pendenciero. Dejó una jugosa autobiografía tras suyo, en la que lejos de querer blanquear su imagen, se las arregla para describir con placer celestial la larga serie de tropelías y bellaquerías de las que fue causante. Por estas mismas, a pesar de ser italiano, se encontraba prudentemente escondido en Francia, en donde había obtenido la protección del poderoso rey Francisco I (estamos, por tanto, en la primera mitad del siglo XVI).

Cellini contrató a una modelo llamada Catalina, para esculpir su Ninfa, y también para proporcionarse servicios lúbricos. Pero Catalina se enredó con el administrador de Cellini, y éste, al ser sorprendido con la modelo, se las arregló para sobrevivir simplemente corriendo más rápido que el escultor. Este no pudo matar al administrador, pero sí echó a Catalina de la casa, junto con la madre de ella (que vivía allí también) literalmente a puñetazos y puntapiés. Para vengarse, ellas denunciaron a Cellini de haber utilizado a Catalina "al modo italiano", lo que en la Francia de aquel tiempo significaba sodomía. Una acusación de tal tipo en aquellos años era hoguera segura, pero Cellini recurrió a sus amigos italianos en Francia para que armaran un tumulto tal, que lo dejaron libre.

Entonces vino la venganza de Cellini. Con un par de matones, y a punta de espada, le arrancó a su antiguo administrador una promesa de matrimonio con la casquivana Catalina, la que le obligó a cumplir. Luego, exigió que Catalina regresara a seguir modelando, la hizo posar en una posición forzadísima a propósito para causarle dolor físico, y siguió sirviéndose sexualmente de ella, esculpiéndole a la criatura que la chica de la escultura abraza, un gran par de cuernos, que simbolizan, por supuesto, los del marido de Catalina.

Cuando Cellini le dijo a Catalina todo esto, ella se enfureció, lo que le ganó una ostensible paliza. Increíblemente, Catalina regresó a modelar, apenas recuperada de sus heridas. Desde entonces volvieron a repetirse las sesiones de sexo, modelaje y palizas, con regularidad.

Las razones por las cuales Catalina no volvió a modelar para Cellini después de todo eso, son desconocidas (y no son tan fáciles de suponer, ya que la chica parecía tener un carácter lindante en el masoquismo). Cellini contrató a una mozuela de quince, a la que llamó Scorzone ("Culebrilla"), y a la que dejó embarazada.

El resultado artístico de esta sórdida historia está en la imagen que ilustra el presente posteo.

Cellini fue conocido en vida y después de muerto por ser un vanidoso bravucón y pendenciero. Dejó una jugosa autobiografía tras suyo, en la que lejos de querer blanquear su imagen, se las arregla para describir con placer celestial la larga serie de tropelías y bellaquerías de las que fue causante. Por estas mismas, a pesar de ser italiano, se encontraba prudentemente escondido en Francia, en donde había obtenido la protección del poderoso rey Francisco I (estamos, por tanto, en la primera mitad del siglo XVI).

Cellini contrató a una modelo llamada Catalina, para esculpir su Ninfa, y también para proporcionarse servicios lúbricos. Pero Catalina se enredó con el administrador de Cellini, y éste, al ser sorprendido con la modelo, se las arregló para sobrevivir simplemente corriendo más rápido que el escultor. Este no pudo matar al administrador, pero sí echó a Catalina de la casa, junto con la madre de ella (que vivía allí también) literalmente a puñetazos y puntapiés. Para vengarse, ellas denunciaron a Cellini de haber utilizado a Catalina "al modo italiano", lo que en la Francia de aquel tiempo significaba sodomía. Una acusación de tal tipo en aquellos años era hoguera segura, pero Cellini recurrió a sus amigos italianos en Francia para que armaran un tumulto tal, que lo dejaron libre.

Entonces vino la venganza de Cellini. Con un par de matones, y a punta de espada, le arrancó a su antiguo administrador una promesa de matrimonio con la casquivana Catalina, la que le obligó a cumplir. Luego, exigió que Catalina regresara a seguir modelando, la hizo posar en una posición forzadísima a propósito para causarle dolor físico, y siguió sirviéndose sexualmente de ella, esculpiéndole a la criatura que la chica de la escultura abraza, un gran par de cuernos, que simbolizan, por supuesto, los del marido de Catalina.

Cuando Cellini le dijo a Catalina todo esto, ella se enfureció, lo que le ganó una ostensible paliza. Increíblemente, Catalina regresó a modelar, apenas recuperada de sus heridas. Desde entonces volvieron a repetirse las sesiones de sexo, modelaje y palizas, con regularidad.

Las razones por las cuales Catalina no volvió a modelar para Cellini después de todo eso, son desconocidas (y no son tan fáciles de suponer, ya que la chica parecía tener un carácter lindante en el masoquismo). Cellini contrató a una mozuela de quince, a la que llamó Scorzone ("Culebrilla"), y a la que dejó embarazada.

El resultado artístico de esta sórdida historia está en la imagen que ilustra el presente posteo.

Busca otras anécdotas relacionadas:

Escultura,

Francia,

Renacimiento,

Sexualidad

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

Seguidores

Busca temas históricos en Siglos Curiosos

Absolutismo

(4)

Administración Política

(14)

Africa

(14)

Alemania

(16)

Alimentación

(13)

América Colonial

(6)

América Independiente

(1)

América Precolombina

(9)

Animales

(15)

Antártica

(1)

Anticipación del Futuro

(15)

Argentina

(2)

Arqueología

(11)

Arquitectura

(13)

Arquitectura y Urbanismo

(7)

Astrología

(4)

Astronomía

(28)

Australasia

(4)

Australia

(1)

Austria

(2)

Automóviles

(1)

Aviación

(2)

Biblia

(27)

Bibliotecas

(1)

Biología

(9)

Bolivia

(1)

Botánica

(1)

Brujería

(1)

Bulgaria

(1)

Caballería

(2)

Calendarios

(7)

Caricaturas y Cómics

(4)

Celebraciones

(1)

Chile

(97)

China

(9)

Ciencia Ficción

(12)

Cine

(42)

Civilización Andina

(5)

Civilización Arábiga

(1)

Colombia

(1)

Colonizaciones

(2)

Comunicaciones

(3)

Construcciones

(1)

Cosmovisiones

(3)

Crímenes y Criminales

(27)

Cristianismo

(20)

Cristianismo y Cristianos

(9)

Croacia

(1)

Década de 1900

(13)

Década de 1910

(17)

Década de 1920

(8)

Década de 1930

(15)

Década de 1940

(20)

Década de 1950

(12)

Década de 1960

(7)

Década de 1970

(12)

Década de 1980

(18)

Década de 1990

(11)

Década de 2000

(24)

Década de 2010

(13)

Delfines y Ballenas

(1)

Democracia

(17)

Demografía

(2)

Deportes

(7)

Derechos de Autor

(4)

Diplomacia

(3)

Discriminación

(1)

Drogas

(1)

Economía

(19)

Edad Media

(20)

Educación

(3)

Egipto

(2)

Egipto Antiguo

(12)

Electrónica

(1)

Enfermedades Mentales

(6)

Eras Geológicas

(6)

Errores Científicos

(5)

Erupciones Volcánicas

(2)

Escandinavia

(1)

Esclavitud

(4)

Escultura

(10)

Esoterismo y Ocultismo

(6)

España

(22)

Espionaje

(1)

Espiritismo

(1)

Estados Unidos

(39)

Etimología

(55)

Europeocentrismo

(3)

Evolucionismo

(8)

Existencia de Dios

(7)

Expresiones

(24)

Fanatismo Religioso

(3)

Feminismo

(3)

Filosofía

(23)

Física

(2)

Francia

(37)

Frases para el Bronce

(15)

Fraternidad Universal

(8)

Fútbol

(1)

Gatos

(6)

Genética

(7)

Genocidios

(1)

Geografía

(7)

Geología

(9)

Grecia

(1)

Grecia Arcaica

(8)

Grecia Clásica

(18)

Grecia Helenística

(6)

Grecia Medieval

(1)

Guerra

(9)

Guerra Antigua

(6)

Guerra Medieval

(10)

Guerra Moderna

(7)

Guerra Naval

(4)

Guerra Reciente

(7)

Hebreos

(3)

Heroísmo

(2)

Historia Alternativa

(4)

Historiadores

(13)

Historieta y Cómic

(7)

Holanda

(2)

Humanismo

(1)

Idioma Castellano

(2)

Idioma Griego

(9)

Idioma Inglés

(2)

Idioma Latín

(7)

Idioma Sánscrito

(1)

Idiomas Artificiales

(1)

Iglesia Católica

(8)

Ilustración

(2)

Imperio Bizantino

(12)

Imperio Británico

(2)

Imperio Español

(17)

Imperio Inca

(1)

Imperio Napoleónico

(6)

Imperio Otomano

(4)

Imperio Persa

(2)

Incompetencia Militar

(14)

India

(17)

Informática

(6)

Ingeniería

(7)

Inglaterra

(53)

Intrigas

(9)

Islam

(10)

Italia

(22)

Japón

(20)

Joyas

(2)

Judaísmo

(16)

Judaísmo y Judíos

(10)

Juegos y Pasatiempos

(4)

Juicios

(21)

Leyenda Negra

(2)

Leyendas

(7)

Leyes

(20)

Libertad de Expresión

(8)

Libertad de Religión

(4)

Lingüística

(1)

Listas de Gobernantes

(2)

Literatura

(50)

Mar Mediterráneo

(2)

Más Allá

(3)

Matemáticas

(16)

Matrimonio

(7)

Medicina

(15)

Medio Oriente

(6)

Mesianismo

(6)

Mesoamérica

(11)

Mesopotamia

(3)

México

(2)

Minería

(4)

Mitología Latinoamericana

(2)

Mitos de la Creación

(5)

Moda

(2)

Monarquía

(26)

Mongoles

(4)

Monumentos

(1)

Muertes Remarcables

(10)

Mujeres

(30)

Mundo Bíblico

(12)

Música

(10)

Música Popular

(6)

Música Selecta

(5)

Nacionalismo

(4)

Navegación

(23)

Negociados

(2)

New Age

(1)

Occidentalización

(1)

Océano Atlántico

(5)

Oceanografía

(2)

Origen de la Humanidad

(2)

Paleolítico

(1)

Paleontología

(11)

Palestina

(4)

Periodismo

(2)

Persia

(3)

Personajes

(43)

Perú

(1)

Pintura

(9)

Polinesia

(2)

Premio Nobel

(4)

Primera Guerra Mundial

(6)

Profetas

(5)

Propaganda

(3)

Pueblos del Antiguo Testamento

(4)

Pueblos y Tribus

(9)

Química

(4)

Racismo

(7)

Radiodifusión

(1)

Regiones Geográficas

(5)

Reinos Helenísticos

(1)

Religión Grecorromana

(9)

Religiones Antiguas

(3)

Renacimiento

(14)

Robótica

(2)

Roma Antigua

(42)

Romanticismo

(1)

Rusia

(12)

Sacerdotes

(1)

Sacro Imperio Romano Germánico

(2)

Satanismo

(5)

Segunda Guerra Mundial

(6)

Sexismo

(7)

Sexualidad

(20)

Siglo 05

(1)

Siglo 11

(1)

Siglo 14

(1)

Siglo 15

(2)

Siglo 16

(6)

Siglo 17

(32)

Siglo 18

(26)

Siglo 19

(56)

Siglo 20

(24)

Siglo 21

(1)

Sincretismo Religioso

(2)

Sudáfrica

(1)

Suiza

(2)

Supersticiones

(1)

Teatro

(5)

Tecnología Militar

(7)

Tecnología Nuclear

(3)

Televisión

(5)

Teología Cristiana

(5)

Terremotos

(9)

Tíbet

(1)

Universidades

(3)

Urbanismo

(14)

Vampiros

(3)

Vestimenta

(4)

Viajes y Viajeros

(13)

Zoología

(9)